����ʕ��ː��e���Ɋւ�����J�V���|�W�E��

�u���ː��ƌ��N�v�Q���L

�@����11�N4��21���A�V�h�����v���U�z�e���ɂ�����800�l�]����W�߂ĕ\�L�̌��J�V���|�W�E�����s��ꂽ�B���e�͑�������c�_����Ă������ɑ���ɂ�������̂ŁA�����O�̌����҂����ϋ����[�������̍u�������Ƃ��o�����̂ŗv�ĕ���B

�@��������ʕ��ː��e���Ɋւ������̒��S�I�Șb��́u���ː��e���̂������l�Ȃ����������v�����Ƃ��鑽���̒���•�������ʂ̔��\�ł���B���̂��Ƃ́A�ɂ߂ĕs�����ł͂��邪���ʓI�ɂ͐��E�ŏ��߂Ă̑����̐l�Ԃɑ���u�����̐l�̎����v�̗l����悵���L��•����̔�Ў҂ɑ���ǐՒ����y�сA��ʂɍs��ꂽ�������ː��ʂ�픘�������̂Ŕ����a���̂����m�����������铮���������ʂ�������̑��ւ����炩�ɂȂ��Ă���B

�@���ە��ː��h��ψ���iICRP)�̊����ł́A���ː��픘�e���ɂ��āA�������ː��ʂ͈̔͂ɂ�����픘�ʂƔ����a�������m���̊W��픘���ʃ[���ɂ܂Œ�����ɊO�}���A�ǂ�قǏ��Ȃ��픘�ʂł����Ă��A���̒~�ςɂ���Ă������͏㏸����Ƃ���������u���ː��e���̂������l�Ȃ����������v���Ă��A�킪���̖@�K���Ȃǂ̊�ƂȂ����B

�@�������������́u�����S�ɁA�O�̂��߂Ɂv�Ƃ�����j����̗p���������ł����āA����ɂ�����Ȃ��B�ꍇ�ɂ���Ă͖@�K���̕��Q�Ƃ�����������邱�Ƃ��������Ă����B���Q�̑��͈�ʎs���ɕ��ː��ɑ���ُ�Ȃ܂ł̋��|��^�������Ƃł���B���̋��|����菜�����߂̖c��ȘJ�͂ƌo��̘Q��ł���B���̂��Ƃ́A���E�ŗB��̊j����픚���ł���킪���̍�������Ƌ������������Č��q�͂ɑ��Ă��ɓx�̊댯�ӎ���U�����Ă���B

���̋ɓx�̕��ː��ւ̊댯�ӎ��̓G�l���M�[���m�ۂ��邽�߂̃G�[�X�ƍl�����Ă��錴�q�͔��d���V�ݕ��j�ւ̑傫�ȏ�ǂƂȂ�A�n�����g�������������A��_���Y�_�K�X��ʔ����̌����ł��鉻�ΔR���̎g�p�䗦���グ�Ă���B��_���Y�_�K�X�ECo2�r�o�̖ʂ�����傢�ɖ��ł���B

���Ƃ��A�����ɑ����ʐl�̊댯�ӎ��́A���y�ѓd�͋ƊE���������菜�����߂̖��S�̈��S�������J�ɑS�͂������Ă������߂̋N���͂ɂȂ��Ă���_�ł͋ɂ߂ċM�d�ł���A���p�ƈ��S��̊����ȃo�����X���A���q�͂̏����W�����邽�߂̊�{�ł��邱�Ƃ�F�����]������ׂ��ł���B���̂��߂ɂ��A�l�X�̕��ː�•���˔\�ɑ����w�̗������K�v�ƌ����悤�B

�@���́u�������l�Ȃ����������v�ɂ��Ă͑�������٘_�������A���ƂȂ錤�����ʂ������������Ă���B�����ː��̍����n��ł̒Ⴂ��������A�S�g�Ǝ˂ɂ�邪�Ì��ʁA�X��������ʕ��ː��픘���A�ނ���l�̂̌��N�ɂ͗ǂ����ʂ������炵�Ă��铙�̕�����ł���B����͐��E�e���̌����҂��炱�́u�������l�Ȃ����������v��ے肵�A�t�ɐϋɓI�ɕ��ː������N����ɗ��p���ׂ����Ƃ��錤�����ʂ����ꂽ�B�ȉ��Ɋe�u����v�ĕ���B

�u���ڎ�

1.�����̕��ː��ł́h����h�ɂȂ�Ȃ��B�@�@��������Z���^�[�������@�c�m���G

2.���h���ƌ��N�u��-���b�p�ł̌����v�B�@�O�h�C�c���q�͊�ψ����@Klaus Becker

3.�����ɂȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ����ː��B�@�~�Y���[��w���_�����@Thomas D. Luckey

4.����ʑS�g�Ǝ˕��p�h�K���h���ː��Ö@�B�@���k��w���_�����@��{���F

5.�����̕��ː��͖Ɖu��������������B�@������������ȑ�w���w��Shu-Zheng Liu

6.���ː��z���~�V�X�����̏Љ�B�@�@�@�d�͒������������ʌږ�@�������j

7.�����̕��ː��͌��N�ɗL�v�B�@�@�č����q�͋K���ψ����w�ږ�@Myron Pollycove

8.���ː��u���ʂ��P�ʂɂȂ�ꍇ�v�B�@�J�i�_���q�͌��Ё@Ronald Mitchel

9.���ː��͂ǂ�Ȃɏ��Ȃ��Ă��L�Q�Ȃ̂��B�@���E���q�͔��d���Ǝҋ���@Eike Roth

10.�����̕��ː��ɂ͂т��Ƃ����Ȃ��l�́B�@�@�@����w���_�����@�ߓ��@��

��������Z���^�[�������@�c�m���@�G

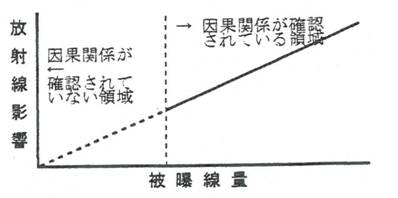

�@���ː��͂���������邱�Ƃ͂悭�m���Ă��邪�A���ɂ͂��ꂪ�֒�����ē`������B�Ⴂ���ʈ�̕��ː��ʂƂ����̕p�x�̊W�͕��G�ł���B����܂ŁA�������ʂł̂����������̂܂ܒႢ���ʂ̏ꍇ�ɂ����肵�Ă��邪�A����ł͔��ʂ̔픘�ł�����ɉ����Ĕ������㏸���邱�ƂɂȂ�B

�@���ۂɂ́A���ː��ʂƔ����̊W�͕��ː��̎��ɂ���ĈقȂ�B���̃��J�j�Y���Ƃ��āA���̂ł�DNA�̑������C��������A�����זE��r�������肷��@�\������ʔ픘�̎��قnj����悭�������Ƃ��������Ă����B�l�̏ꍇ�A���̕��q�̑����̗ʂƂ������Ƃ̊W�͔�Ⴕ�Ȃ��B�l�����ː�����̂́A�\1�̂悤�ȏꍇ���l������B

�@��x�ɕ��ː��𗁂т������̑S�g�픘��ł͕��ː����X�N�]���͔����a���ΏۂƂȂ邪�A�������ʈ�ł͔픘�ʂƔ����a���S�Ґ��͂قڔ�Ⴕ�Ă���悤�Ɍ�����B�������A�K���}���̑��������40���h�ȉ��̏ꍇ�A�����a�������Ă���Ƃ͌����Ȃ��BICRP�́u���������v���}���Ŗ@�K���Ɏ����ꂽ���{�ƈقȂ�A��•�p•���Ȃǂł͓Ǝ��̌����őΏ����Ă���B

�\1�@�l�����ː�����P�[�X

|

�Ǝˉ� |

���ʗ� |

�l�̏ꍇ |

|

1�� |

�� |

����•���� |

|

�� |

��Ðf�f�@�����ː���� |

|

|

���� �i�����E�A��) |

�� |

�F����s�A�����R���ː��n�� |

|

|

��內���˔\�A���R�E�̕��ː� |

�@����ʕ��ː��픘�̏ꍇ�̖��𖢉����̂܂܁A�����̈�̌����f��^�œ���̕��ː����X�N�𐄒肷��ɂ͑傫�Ȗ���������B�\1�Ɏ������悤�ɁA���ː��̓�������Ƃ��āA�������픘�����ꍇ�Əu�Ԕ픘�Ƃ͍��v�ʂ������ł���ό��ʂ��قȂ�B�Ⴆ�A���ɒ����������W�E���ɂ�鍜����̔������́A�g�D�̒~�ϐ��ʂ�1OGy�߂��ɂȂ�܂ł̓[���ŁA�������Ƒ����o���Ƃ����u�������l�^�v�������B�����A�������픘����ꍇ�₠�镔���Ɍ���ꂽ�ꍇ�A�����͒Ⴂ�B

�܂��A���R���ː��̋�����3�{�i�����j�A���邢�͂P�O�{�i�C���h�j�Ƃ��������̒n��ɏZ�ސl�����̂��S���͍����Ȃ����Ƃ��悭�m���Ă���B���ӂ���ׂ����Ƃ́A�l�Ԃ͏�ɉF���A��n�A�H���A��C�Ȃǂ���̕��ː��ő��ʂ̈�`�q�������Ȃ��琳��ɐ������Ă���Ƃ������Ƃł���B

�@���������i�}�E�X�j�ł́A�T3��̃x�[�^���Ǝ˂̏ꍇ�A1��̏Ǝ˗ʂ�0.5Gy�ȉ��ł͔����̓[���ŁA�������Ƒ��傷��u�������l�v�^�������B�܂��A���t�@���ł��A�����߂����h�������b�g�ɋz�������Ă��x����͏o���Ȃ��Ƃ������ʗ����ʂ�����B

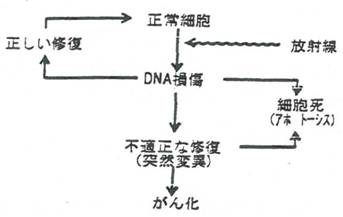

�@���̂悤�ȁu�������l�v�^�����̕��q�@�\�Ƃ��ẮADNA�����̏C���@�\������ʗ��ł������悭�������ƁA�y�ё����זE�̎��Ȕj��i�A�|�g�[�V�X�j�@�\���l������B���̂ق�����ʕ��ː��ɑ��鐶�̂̓K�������A����}���Ɖu�̊������Ȃǂ��������Ă���B

2.���h���ƌ��N�@���[���b�p�ł̌���

�O�h�C�c���q�͊�ψ����@Klaus Becker

�@�l�X�͌Â����瑽���̍��ŁA�ɂ݂��߃����E�}�`�Ȃǂ̎��ÂɃ��h���Z�x�̍�������ł̓������s���Ă������A�ŋ߁A���h���Ƃ��̖��j����N�ɂ悢�e����^���邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B���̌�A1997�N�ɂ́A75,000�l�����F���h������֓����ɖK��Ă���B

���h���z�����N�@�͐l�C�������A165,OOOBq/m3�Ƃ��������Z�x�Œm���Ă���I��X�g���A��Bad Gastein�R�ł�10���Ԍċz���闿����550US�h���ł���iref.1)�B

�@�č����S�̂�ΏۂƂ�����������́A�Z��̃��h�����x���������قǔx�K�����������邱�Ƃ��������Ă���iref.2)�B�J�i�_�ƒ����ł����l�̌��ʂ������Ă���B����A���h���͍ł��댯�ȗL�Q���q�ŁA�č��ł͔N��157,000〜236,000�l�̔x�����Z��̃��h���������ł���Ɛ��肵�Ă���B�܂�����̈���o�Ȃ����h���̊Q�ɑ����E���Ő� 10���h���̔�p����ɔ�₳��A�ׂ��郉�h���Y�Ƃݏo���Ă���iref.5)�B

�@�h�C�c�̓암�T�N�\���n���I�A�R���̋�R�B�v�ɔx�������������Ă���Ƃ����ώ@�́A��460�N�O�ɑk��A120�N�O�ɔx����Ɗm�F����A���̌ケ�̍z�R�n��̍������h���Z�x�Ɗ֘A�Â�����悤�ɂȂ����B���̒n��́A��ʏZ���ł�����12%��15,000Bq/m3���A�ő��115,000Bq/m3�ł���B���̍z�R�ŋ��\�A�̊j����̂��߂�220,000�g���̃E�������̌@����A�B�v�̃��h���픘�͎��ɂ�5mSv/y���z���邱�Ƃ��������B

�@�������A���̔픘�́A���Z�x�̃_�X�g�A�f�B�[�[���̔r�C�K�X�A�L�ōz���A���Ɏ_�K�X���̋z���y�эB�v�̑��ʂ̋i���Ƒg���킳���ĉߏ�Ȕx�����̌����ƂȂ����B���̂����́A�B�v�B�̏Z��̃��h���Z�x�ƒ��ڌ��т���꒼���O�}�̃f�[�^�Ƃ��ꂽ�B�������Ȃ���A���̐���͔��ɋ^�킵���B�Ⴆ�A���h���Z�x�̍����n��ƒႢ�n��ɂ�����i�����Ȃ������̃O���[�v��ΏۂƂ��������ł́A�����h���n��ł̔x�����͎����I�ɂ͏��Ȃ��Ȃ��Ă��邱�Ƃ����������iref.4)�B����ɁA���o�b�N�O���E���h�n��̔����a�͌������Ă���Ƃ����ڍׂȒ��������ꂽ�iref.5)�B

�@�������܂Ƃ߂Ď��Ɏ����B

1)�B�v�ɂ��āA�B���̍����x������Z���̒�x���֒����O�}�́A�قȂ鐶���w�I�����@�\�Ɠ��l�ɁA�K�ł͂Ȃ��B

2)�L�����s����Ă���u�w�����̒��ɂ́A�x���҂̋i���K���̉ߏ��]����h������̕s���m�̂悤�ɑ傫�Ȍ덷���₷�����̂�����B

3)�픘�ʂƉe���̊W�ōŏ��l������U���^�Ȑ��������Ă���A�����ɂƂ��ėǂ��e�����Ӗ�����픘�ʂ̂��邱�Ƃ̏؋������݂���B����̓��h������Ö@�̌��ʂɑΉ����Ă���B

4)���ɍ������h�����x���̏Z��Ƒ��ʂ̋i���҂Ƃ����킸���̗�O�������A�Z��̃��h���ጸ�̂��߂Ɏ����𓊂��邱�Ƃ͖��Ӗ��ł���B

5)�l�דI�ɐ��ݏo���ꂽ�A���v�I�ɖ��m�ɏؖ��ł��Ȃ����a�ɍ��z�Ȏ��Ö@��v�����Ă͂Ȃ�Ȃ��B���̂��Ƃ́A���q�͂�p�����Ǘ��A���ː������̗A���A���̑��̕��ː��̕��a���p�ɂ����Ă͂܂邱�Ƃł���B

�~�Y���[��w���_�����@Thomas D. Luckey

�@�����ɂ͕��ː����K�v�ł��邱�Ƃ̏؋�����������B���̂ɑ�����ː����ʂ�����Ƃ��ɂ́A���ː����x����2�̂������l���l����Ɨ������₷���B

�@������R���̕��ː����x��A�A���������ː���Q�̌���郌�x��ZEP�ł���B���낢��Ȍ�������A�����[���������������Ă����B���ː����Օ����ă��x��A�ȉ��ɂ������A��������ː������R�����ꍇ�Ɍ����Ǐ�ɂ͎��̂��̂�����B

�@◊�������x�A�_�o�̔��B�A�_�o�̉s�q���A���B�A�Ɖu�\�A���ώ����̒ቺ

�@◊�s�D�A�����A�V�������S�A�ċz��n�����A�z�펾���A���S���̑���

�@���Ғœ����ɑ��錤���ɂ����Ă��A���R���x��A��10%�ȉ��̕��ː����ł͑��B�\�͂�����̒ቺ�̋N����A�d�����ː��̊��������̐����ɂƂ��ĕK�v�ł��邱�Ƃ����������B�M���ނɂ��Ă����l�̏ڍׂȌ������K�v�ł���B

�@�E����������^�������b�g�̎����ł́A�ɐB�ƕ��ώ����̑���������Ă���B

�@Brown�̕ɂ��A20mGy/d(�ҏW�Ғ��߁A�K���}���ł�20mSv/d�ɓ���)�̃K���}����12����ɂ킽���ďƎ˂��ꂽ���b�g�ł́A�ɐB�̑��������D�P�i117��)�A1��������َ̑����i152%)�A���������̒Z�k�i147%)�A1��������̑S�d�ʂ̑����i172%)�A������ꂽ�B�܂��A������Ў҂̗��e���琶�܂ꂽ���{�̎q���́A�ΏƌQ���ˑR�ψق�30%���Ȃ��A���F�ُ̈킪33%���Ȃ����Ƃ�\���^�ُ̈킪���Ȃ����ƕ���Ă���B���炩�ɒ���ʕ��ː��͔ɐB�@�\�𑣐i�����邱�Ƃ�������B

�@����ɁA�ꐶ�U��55mSv�̔픘������14���l�̌��q�͘J���҂̑S���S���́A����v�����g�̔픘���Ă��Ȃ�13.6���l�̘J���҂�51%�ɉ߂��Ȃ������B���̂悤�Ȍ��ʂ͓����W�c�ɂ����Ă��\���Ɋm�F����Ă���B�\���ł́A���S�ȗʂ̕��ː���^���邱�Ƃɂ��A��������̎��S���̖���h�����Ƃ��ł�����̂Ǝv����B

�@���v�I�ɗD�ʂȁA����ʕ��ː��Ǝ˂ɂ�镽�ώ����̉������ʂ́A20�ȏ�̓��������̕Ŋm���߂��Ă���B�l�ɂ��Ă��A�����ɂ���Ē���ʂ̕��ː��픘���������{�l�́A�ΏƂ������ώ������������Ƃ�����A�Ɖu�\�̑����͂����z��n�A�ċz��n�̎����ɂ�鎀�S�������������Ă��邱�Ƃ�������Ă���B�����̌��ʂ���A���S�ȗʂ̓d�����ː����^������A���肵�����N��Ԃ�ێ������邱�Ƃ��ł���ł��낤�ƌ��_�ł���B

���k��w���_�����@��{���F

�@���ː��Ö@�́A�O�ȗÖ@�ƕ���Ő��E�I�ɂ��Ö@�Ƃ��đ傫�Ȗ������ʂ����Ă���B�]���̕��ː��Ö@�ł́A�ł�����萳��זE�ɂ͏��Ȃ��A����זE�ɂ������ː����W�߂邱�Ƃɉ��ǂ��d�˂Ă����B�����ł́A���Ð��т�����Ɍ��コ���邽�߂ɁA�Ǝ˂ɂ���Đ���y�т���g�D�ɋN���鐶���w�I���ۂ𗘗p��������ʑS�g�Ǝ˕��p�ɂ�邪�Ö@�ɂ��ďq�ׂ�B

�@���̌����́A�����Ȃ̂�����ʌ�������12�N�ɂ킽���Č�������A��b����Տ��܂ň�т��čs�������̂ł���B�}�E�X�ɑ����b�����̌��ʂ�v�ȉ��Ɏ����B

1)

0.1Gy(�ҏW�Ғ��߁A�K���}���ł�0.1Sv�ɓ���)�̑S�g�Ǝ˂̓}�E�X�̂���ɑ����R�͂����߂�B

2)

0.1Gy�̑S�g�Ǝ˂ł͑g�D�זE�̎��͌��o�ł����A���̌�12���Ԍ�̋Ǐ��Ǝ˂ɂ���āA����זE�̒v�����ʂ̑���I��p�������A�\1�Ɏ����悤�ɂ���̎����������シ��B

3)

0.1Gy�̑S�g�Ǝ˂ɂ�肪��̉��u�]�ڂ��}�������B

4)

0.1Gy�̑S�g�Ǝ˂̌��ʂ́A�B�������̋Ǐ����ʂł�������B

5)

0.1Gy�̑S�g�Ǝ˂ł́A�����ɂ���Ēቺ���Ă�������ɑ���Ɖu���������p���F�߂�ꂽ�B

�\1�@���p�Ǝˌ��ʁ@�@�ώ@����=30����

|

�Ǝ˕��@ |

������ᇐ�/�Ǝː� |

��ᇐ��䗦 |

|

0.1Gy(�S�g)�`35Gy(�Ǐ��j |

7/18 |

39.9% |

|

0.1Gy(�S�g)X5�`35Gy(�Ǐ��j |

7/14 |

50.0% |

|

35Gy(�Ǐ��j |

3/13 |

23.1% |

�@���̌������ʂ͗Տ������ɂčs�����B�Տ������́A�������ꂽ�Ƃ����ɑ��̕��ʂ֓]�ڂ̉\���̍������������p��ɂ��čs�����B�Տ��ł�O.lGy�̑S�g�Ǝ˂������Ƃ��A1�T�Ԃ�3��A�����ʂ�1.5Gy�ȉ��Ƃ��A�S�g�Ǝ˂̐����Ԍ�ɋǏ��Ǝ˂�����@�i���p�Ö@�j��p�����B���ʂ�v��ƁA

1)���������p��ɑ��A�Ǐ��݂̂�蕹�p�Ǝ˂̕���5�N�������͍����Ȃ�A�]���̋Ǐ��Ǝ˂Ɖ��w���@�̕��p�����鐬�т��������B

2)O.lGy�̑S�g�Ǝ˂́A����ɑ��Ēቺ���Ă����Ɖu�\�����߂�B

3)���p�Ö@�́A�V�N��ő����̂���Ɍ��ʂ��傫���A���N��̊��҂Ɍ��ʂ��Ⴂ�B

4)�g�D�w�I�ɖ������̂���ɍ������ʂ�����B

�ȏ�ł��邪�A���̂���ɂ��Ă����p���ʂ��������ł���B

5.�����̕��ː��͖Ɖu��������������

������������ȑ�w���w��Shu-Zheng Liu

�u�������l�Ȃ����������v�ɂ��A�ǂ�Ȃɏ��ʂ̕��ː��ł��q�g�W�c�̔����X�N��������ƍl�����Ă���B�������Ȃ���A���̍l�������ː������w��u�w�̌�������\���ȏ؋��������Ă����ł͂Ȃ��B�t�ɁA����ʕ��ː����S�g�̖h��Ȃ�тɓK���@�\�̊�������������Ƃ����f�[�^���~�ς������A�Ɖu�����̊����������̗ǂ���ł���B�{�ł́A�Ɖu�������̌��ʌ���錻�ۂƂ��̈Ӌ`�ɂ��Ę_����B

�@�����̍����R���ː��n��̏Z�������ŁA�Z���̖������������p���̖Ɖu������DNA�C��•�������A�אڂ���Ώƒn��̏Z���ɔ�ׂč������Ƃ������ꂽ�B�����n��ł̐��ʗ��͑Ώƒn���3.6�{�A�W�ϐ��ʂł�7lmGy〜12.4mGy�����B�������́A�����ː��n��ɂ����đΏƒn����Ⴂ�B����́A�����̍���40〜70�Α�̏Z���ɂ��ėL�Ӎ����F�߂�ꂽ�B

���������ɂ��A�}�E�X�ւ�200mGy�ȓ��̒���ʃG�b�N�X(X)��•�K���}���̑S�g�Ǝ˂ŖƉu�n�̊��������N�����Ă��邱�Ƃ������ꂽ�B�����DNA�ARNA�y�у^���p�N�������̑����Ƃ��Ĕ�������B����ʏƎ˂ɂ��Ɖu�n�̕ω��̋@�\�͕����I�ɂ����𖾂���Ă��Ȃ����A

����3�̌���������B

�@�Ɖu�n�ɂ����郊���p���ƕt���זE�̑��ݍ�p�̊������B

�A�����̍זE�ɂ����鑽�o�H�̃V�O�i���`�B�̏㏸�B

�B�S�g�픘�ɂ��S�g�����@�\�̕ω����Ɖu���������߂��p�����\���B

�@���������ł́A�������ᇐ����Ɠ����̓��̏d�v�Ȗh����q�Ƃ��ĖƉu�n�͋@�\���Ă���B�]���Ē���ʕ��ː��ɂ��Ɖu�n�ω��̈Ӌ`�͖����ł���B

�@�ڐA��ᇍזE�̐������x�Ɠ]�ڂ�����ʕ��ː��ɂ��A�������}������邱�Ƃ��ϑ����ꂽ�BX���ɂ��ʏ�̋Ǖ����ː��Ǝ˂ɐ旧���Ē���ʂ̑O�Ǝ˂��s���ƁAX�������Ǝ˂ŗU�������}�E�X���B�����p��̔����������I�Ɍ������邱�Ƃ͓��ɒ��ڂɒl����B����`���ɑ������ʕ��ː��̗}�����ʂ̏d�v�ȃ��̓j�Y���̈�Ƃ��ďƎˌ�̖Ɖu�����̒������i�������̃f��[�ɂ�莦����Ă���B

�d�͒������������ʌږ�@�������j

�@1982�N�A�~�Y�����w�̃��b�L�[�����́A�č��ی������w��ɁA200�ȏ�̎Q�l������Y���āA��x�����ː��̐����w�I�ȃv���X���ʂ̘_���\���A���̌��ʂ��u���ː��z���~�V�X�v�Ɩ��t�����B�z���~�V�X�Ƃ̓z�������̌��ʂƂ��ċN���錻�ۂ��w�����t�ł���B�ނ͂��̒����̒��ŁA�Ⴂ���ʗ���X����K���}�������R���ː���100�{���x�����邱�Ƃ����N��œK�Ǝ咣���Ă���B���ꂪ�����Ȃ�펯�͊Ԉ���Ă��邱�ƂɂȂ邪�A���̖��Ɋւ���d�͒����������ł�10�N�Ԃɂ킽�錤���ɂ���āA�������錋�ʂ���������B�ȉ���10�ȏ�̑�w�Ƃ̓���������u�w�����Ȃǂ̋�����������A�������̃g�s�b�N�X���Љ��B�����͎���5�ɕ��ނł���B

1)����̗}������

��`�q�����ɂ��Ɖu�n�̍��g

2)��Ԃ��V���h�~

�V���h�~�̍y�f������זE�����ߐ��̑���

3)���K������

DNA�C����זE�A�|�m��V�X�Ɋւ����`�q�̊�����

4)�ɂ݂̒��É��ƃX�g���X�ɘa

�]��_�o�����n�ɂ�����z�������`��

5)��a�̉���Ǝ���

DNA��Q�}���@�\�̊������ƑΉ��z�������`��

�@�ŋ߂̕��q�����w��j��w�A�����ŗp������ŐV�̋Z�p�̂��A�ŁA�����̌��ʂɂ��Ă̗��������Ȃ�̒i�K�܂Ői��ł���B�����ŁA��x�����ː��̌������炢�����̃g�s�b�N�X�����グ��B

1.���������p��ւ́A�ʏ�̋Ǐ��ւ̕��ː��Ǝ˂ɕ�����10���h�̒����X���S�g�Ǝ˂𐔉�J��Ԃ����Ƃɂ��A�����������ʂƍĔ��̗}���i���k��•��{�j�B

2.������Ў҂̂����A5〜70���h���x�̔픘�����l�̕����A�Ȃ������l����Q���X�N���Ⴂ(�����•�����j�B

3.�n��ʂ̂��S�������ɂ��ƁA�O���̃��h�����͑��̒n��̐l�����������炩�ɒႢ(���R��•��D�ق��B

4.�F�����s���̑��̒���ʗ��픘�ł́A����}����`�qp53�̊�������DNA�C���A�A�|�g�[�V�X���������g����i�ޗLj��•�吼�j�B

5.�v���ʂ̍����ʏƎ˂ɑ��A5〜10���h��2�����O�A�܂���30〜50���h��2�T�ԑO�ɏƎ˂��邱�Ƃɂ���āA���c�����������閾�m�ȓK������������i���{��•�đ�j�B

6.����ʕ��ː��Ǝ˂ɂ���āA�X�g���X�̊ɘa��ɂ݂̒��Ì��ʂ�����i���M��•�R�c���j�B

7.�זE���̓��ߐ�����A�����_�f�Q�}���y�f���̑����ɂ���Ď����ꂽ��Ԃ�ƘV���}���̌���(�d����•�R���j�B

8.�C���V�������A�G���h���t�B���A�G���P�t�@�����A�q�X�^�~���A�A�h���i�����Ȃǂ̃z���������������A���h������̎��Ì��ʂ��m�F���ꂽ�i�d����•�R���j�B

�@�I��X�g���A��Bad Gastein�B�ɂ�������a�@�̃��h�����Ð��ʂɂ��āA���N�̌�������A����ʗ��̕��ː��͑̓��̂����鐶���w�����̊������������炷���̂ƍl�����Ă���B�����̂悤�Ȓ���ʕ��ː��ƌ��N�Ɋւ��錤����21���I�ɂ����ėD�ꂽ�l�Ԑ������\�z���Ă������߂̓��������̍��������ۑ�̈�ƍl������B

7.�����̕��ː��͌��N�ɗL�v�B�ł͉��̂�

�č����q�͋K���ψ����w�ږ�@Myron Pollycove

�@�������ː��ʂ𗁂т������픚�҂̐����҂ɂ��āA50�N�Ԃɂ킽���Ċώ@���ꂽ�����̑�����DNA�����́A����������т����ː��̐��ʂƔ��W�ɂ��邱�Ƃ��������Ă���BDNA�����œˑR�ψق̒��ɂ́A�זE�ω��������N�����āA�����U��������̂����邽�߁A�����ʈ�ł̒������������肷�邱�Ƃ͍����I�ł���B

�@��������A�A�����J��u���W���A�C���h�A�J�i�_���ɂ�����u�w�����ŁA�Ⴂ���R���ː��n��̐l�X�����������R���ː��n��̐l�X�̕������S���₪�������Ⴂ�ƌ������Ƃ͈�т��Ċώ@����Ă������A���܂��܂ȏ����̐M�����̖�肩�疳�����ꑱ���Ă����B

�@�������A�ŋ߂ɂȂ��āA���č����������ː��e�������ҁiRERF)�A���E�����n��̒����A�A�����J���q�͑D���D���]�ƈ��̒����A�r�b�c�o��O�傪�A�N�̏Z��h�������A�J�i�_�̓�����X�������������̌��ʂ���A��x�����ː��ɔ픘�����l�X�̎��S���Ƃ����������v�I�ɂ��L�ӂɌ������Ă���Ƃ����L�v�Ȍ��N�e�����ώ@�������Ă���B

�@���ː��ɊW�̂Ȃ�����ᡐ��I�ȃt���[���W�J���ɂ��DNA�����͔��ɍ����o�b�N�O���N���h�ŕ��ʂɑ��݂��Ă��邱�Ƃɒ��ڂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����A�_�f�̑�ӂɂ��A�����̐g�̂�內���ł͊e�זE�ŕ���100����DNA�������N�����Ă���B�Ⴂ�N��ł͂��̌��ʂ������I�ɑj�Q���ꂽ��A�C�����ꂽ��A��菜�����Ȃǂ��āA�ꐶ�U�ŁA1��1�זE�����蕽��1�̓ˑR�ψق��ώZ����邾���ŁA����͂���قǑ����͔������Ȃ��B

�@���̂悤�Ɏ_�f�̑�ӂɂ����DNA�����ʂɕω����Ă��邪�A����ɔ�ׂ�ƒʏ�̎��R���̕��ː��ʂɂ��ω���ꡂ��ɏ��Ȃ��A���̔�͂ق�1000�F1�ł���B���R���ł̕W���픘�ʂ�lmGy(�ҏW�Ғ��߁A�K���}���ł�1mSv�ɓ���)�Ƃ��āA����10�{��l0mGy�픘����DNA�ω���10�{�ɂȂ��Ă��A���̔��100:1�ł��莩�R��DMA�ω����͂��Ȃ菭�Ȃ��B����A���̔픘�ʂ̑����ɂ���āA�R�_���I�\�h��y�f�C���ADNA�����̃A�|�g�[�V�X��Ɖu�w�I�ȏ������ʂƂ�����DNA�����̐���V�X�e���͖�20%����������B���̂��߂�1��1�זE������̑�����0.8�ƂȂ�A�ނ���ˑR�ψق͌������邱�ƂɂȂ��Ă������͌����������̉����ɂ��֘A����B

�J�i�_���q�͌��Ё@Ronald Mitchel

�@���X�N�]������ː��h��̊�́u�������l�Ȃ����������v�Ɋ�Â��Ă���B�������Ȃ���A���̉����͒���ʂ������������������x�悭���肷����@���Ȃ��������߁A�\���Ȍ����ł��Ȃ������B�����ʗ�•����ʔ픘�Ŕ�����̃��X�N�̂��邱�Ƃ͊m���ł��邪�A�E�Ɣ픘����O�픘�Ȃǂ̒���ʔ픘�ł́A���̉������x������f�[�^�͑��݂��Ȃ��B�{�����́A�S�Ă̔픘����ɗL�Q�ł���Ƃ���u�������l�Ȃ����������v�ɂ��Č������悤�Ƃ�����̂ŁA�זE�Ɠ����̂̒����•����ʗ��Ǝ˂����������w�I�������זE�����w��@�ɂ�蒲�ׂ����̂ł���B

�@�S�Ă̂���͒P��̍זE�̈�`�q�ω�����N����̂ŁA���ː��̒P��זE�ւ̉e�����l�@���邱�Ƃ��K�ł���BDNA�����ː��ɂ�葹�������Ƃ��A�זE��������C�����悤�Ƃ���ߒ��ƌ��ʂɂ͐}�Ɏ����悤��3�̉\��������B

1)DNA�����̏C�������܂������A�זE�͕�������ĉ��̉e�����c���Ȃ������X�N���Ȃ��B

2)�C�����s�K�Ȓ獇�́A��`�q�Ƀv���O�������ꂽ�זE���̃v���Z�X�������������̂ŁA���̏ꍇ�������X�N�͐����Ȃ��B

3)���Ƃ��āADNA�������G������c�����܂C������A�זE�����N���Ȃ��ŁA�ˑR�ψق������邱�Ƃ�����B�ˑR�ψق�����������N�����\���͂����킸���ł��邪�A�܂��ɂ��̂킸���̉\�����ŏI���ʂƂ��Ă���̃��X�N��������̂ł���B

�@���ː��픘�ɂ���Ă�����3�̐����w�I�����̊����͕ω����Ȃ��Ƃ���̂��u�������l�Ȃ����������v�ł���B��X�̎����ł͂��̋N���蓾��3�̌��ʂ̑��ΓI�Ȋm���ƕ��ː��픘�ɂ���Ă��̊m�����ǂ̂悤�ɕω����邩�����������B

�@��{�̕��ː����ʂ蔲��������זE����ł��Ⴂ���ʂł��邪�A�����ł͕��ψ�{��������������ʏƎ˂�晡���ނ̍זE�ł́A����Ȃ�Ǝ˂Ő�������F�̐ؒf�ɑ���C���\�͂����傷�邱�Ƃ����������B����2�{�����ؒf���ꂽDNA�̏C���\�͑���͈ꕔ�̐��F�̂ɑI��I�ɐ����Ă����B���̂��Ƃ́A�O�Ǝ˂ɂ���Ă����̈�`�q�̑������C�����X�N��ጸ�ł��邱�Ƃ��Ӗ����Ă���B����ɁA�����̃Q�m����K�ɏC���ł��Ȃ��זE�̓A�|�g�[�V�X�ōזE�����銴�����߂��A����זE�ɓ]������\����ጸ����B���̂悤�ȑO�Ǝ˂ւ̍זE�́u�K�������v�����ː��픘�ɂ�邪��h���ł���B�܂��A�����̍זE�͎��R������̃��X�N�ɑ��Ă�3〜4�{�̖h����ʂ�����Ă���B

�}�E�X�̎����ɂ����ẮA�畆�̃x�[�^���Ǝ˂ɂ���āA�������w�����ɂ��畆��ᇂ̔����p�x��1/5�Ɍ���A�O�Ǝ˂��זE�̂��ɑ���\�h���ʂ��������Ƃ��m���Ă���B

���ː��͗L�Q�ȉe���݂̂�����ƍl���邵�����l�Ȃ����������iLNT�����j�͐��ʂɉ����ĕω�����זE�̉������l�����Ă��Ȃ��B����ʂɑ����跑�̉����͐��ʂɂ��قȂ�A�]���ă��X�N���قȂ�̂ł���B

���E���q�͔��d���Ǝҋ���@Eike Roth

�@���ː��ɂ�锭����e���Ɋ֘A����u�������l�Ȃ����������v�ɂ��ẮA�����������ł���_���Ƃ��Ď���3�_������B

1)�זE�ւ̕��ː��q�b�g�͊m���I�ɋN����B

2)����̓��m�N���[�i���I�ɁA�܂�1�̌`���]�������זE���甭�B����B

3)DNA�����̏C���̓G������N�����₷���B

�@�����̘_���͈ꌩ�������悤�Ɍ����邪�A�_���I�ɍl����A�����̂��Ƃ��璼���������_���邱�Ƃ͋�����Ȃ��B����͘_����A���̗�Ɠ������_�������Ă��邩��ł���B

�u���̓l�Y�~���傫���v�Ƃ����ώ@���ʂ���u���͍ł��傫���������v�ƌ��_���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����A���傫�ȓ��������݂���\�������Ă���_�Ɍ��ׂ�����B���ː��Ƃ���ɂ��Ă̒����������_����ꍇ�A����2�̉e��������Ė�������Ă���B

1)�����ɂ͑��̌���������A���ː��Ƃ����̌����ɂ���Ĉ����N�����ꂽ����Ƃ̂��肻���ȑ��ݍ�p�B

2)�X�̍זE�ւ̕��ː��q�b�m�̉e�������ݍ�p����\���B

�@���ː����Ȃ��ꍇ�ł�DNA���q�ɂ͑����̑������������邪�A���̖w�ǂ͂��܂��C�������B���̏C���Ȃ��ɂ͉�X�͐����c�邱�Ƃ��ł��Ȃ����A����ł��C���ł��Ȃ������ꍇ�ɂ����B����B

�@DNA�����������N���������̈قȂ錴�������邪�A�d�����ː��ɂ���Ă��������N����B�������Ȃ���A���ː��͓����ɍזE�Ƒ���̂��ɑ���h��I�������h��������������Ƃ������Ƃ������N�����B�������̎����ɂ��A�זE���͓������������ɂ��炳���O�ɒ���ʂ̕��ː��픘����ƁA�����͌������邱�Ƃ�������Ă���B

���̓K�������͎����ł���A���̑��݂͏ؖ�����Ă��āA���̒��x���c�_����Ă���B�����A���ː��h���ɂ��A���Ă̂�����}���ł��A���ː��͂���ݏo������œ����ɂ�������炵�Ă���B���̑�������e���̃o�����X�ɂ���đS�̂Ƃ��Ẳe���������킯�ŁA���ʂƂ��Ă͂���̔����p�x��������������ƍl������B�������̎����ł́A���Ȃ��Ƃ��K�ȏ������ł͊m���ɓK�������̋N���邱�Ƃ�������Ă���B

�@�����̌��ʂƋc�_���牼���ɂ��钼�����Ƃ������_�͋�����Ȃ����Ƃ�������B����ɁA�זE�ւ̕��ː��̃q�b�g�Ɨ��ɋN����ꍇ���q�b�m�̉e���͓Ɨ��ł���K�v�͂Ȃ��A�e���Ԃł̑��ݍ�p���N���肤��̂ŁA���̌��ʂ͔����������B�Ⴆ�A�Ǝ˂ɂ���Ďh�������זE����ߗׂ̍זE�ɓK�������̌��ʂ�`�B�������A�q�b�g���������̍זE���������ƂȂ��đg�D��̂̉����A�����Ɖu�n�̎h���Ȃǂɂ���đ��ݍ�p�������N�������Ƃ��\�ł���A�����͉��������������ے肵�Ă���B

�@�����̋c�_�̑Ó����f���邽�߂ɂ́A���̂���̌����ƕ��ː��Ƃ̑��ݍ�p���͕��ː��̉e�����m�̑��ݍ�p�����݂��邱�Ƃ�������悢�B���ݍ�p�̂��邱�Ƃ�������Β������̌��_�͋�����Ȃ��B����͑�Ϗd�v�Ȃ��Ƃł���X�Ɏ������K�v�ƂȂ낤�B

�@���̂ق��ɂ����������ɑ���t���I�ȋc�_�����邪�A�����̑S�Ăɖ������ۂ̏ؖ��������Ă��Ȃ��Ƃ��Ă����������ɔ�����؋�����Ă���B�]���āA�Ȋw�I�Ɍ����ɂ����u�������l�Ȃ����������v�̑Ó����͂܂��c�_�̒i�K�ł���A��������ʕ��ː��ɂ�邪�S�Ȃǂ̎��ۂ̉e���̗\���ɗp����ׂ��ł͂Ȃ��B

10.�����̕��ː��ɂ͂т��Ƃ����Ȃ��l��

����w���_�����@�ߓ��@��

1)�َ��͕��ː��Ɏア�A�ア�������Ȃ牽�Ƃ��Ȃ�

�@��e�̑ٓ��Ō����̕��ː������т��l�ɁA��ڂŕ�����悤�Ȕ����ȏ�̑����͌����Ȃ������B�������A8�`15�T�̔D�w�ł̑ٓ��픘���́A�d�����_�x�؏ǂ�60���̍����p�x�Ŕ��������B�������A���̎����ł�20���h�i���h�͔픘�̒P�ʁj�ȉ��ł���ΐ��_��Q�̑����͌����Ȃ������B���̖��͑厖�ł���A���������ł̊m�F���K�v�ł���B�K���}�E�X�����͂�������B�ٓ����S���͔픘��20���h��10��%�A200���h��80%�ƕ��ː��Ɏア���픘�ɂ��ُ픭���͋N����Ȃ��B�َ��͕��ː��ɋ�����100���h�ł͎��ȂȂ��B�������A�픘��200���h����ƈُ픭�����}������B

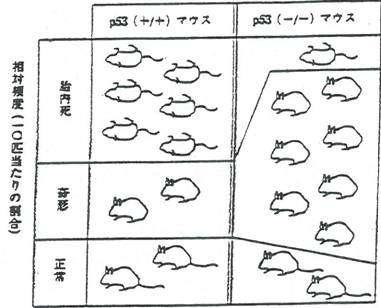

2)p53��`�q�ɂ��A�|�g�[�V�X

�[���ː��̓Ő���r������d�g�݁[

�@p53�Ɩ��t����ꂽ����}����`�q�̌������i�݁Ap53��`�q�������Ȃ��}�E�X�������悤�ɂȂ����B����p53��`�q�������Ȃ��}�E�X�͕��ʂ̃}�E�X�ɔ�ׂĕ��ː��ɋ��� 200���h�ł��ٓ��Ŏ��ʂ��͖̂w�ǂ��Ȃ������B�������A���܂ꂽ�e�͑啔���������ُ�������Ă����B����ɔ�ׂāAp53�������ʂ̃}�E�X�ł́A�������זE��p53��`�q�̍��^���p�N���ɂ���đ啔��������(�A�|�m��V�X�j���N�����đg�D��������邽�ߔ����ُ�͖w�NjN����Ȃ��B�����Ap53�^���p�N���������Ȃ��}�E�X�ł͎��������Ȃ��A�s�ǍזE�������c���Ĉُ�g�D��a�����̌̂Ɉُ킪��������B��������Ap53��`�q�َ͑�����ː��̈��e���������Ă�����`�q�ł���B

�@p53��`�q������p53(-/-)�}�E�X�Ɛ���� p53(+/+)�}�E�X�َ̑����i�D�P9.5���ځj��X��200���h�Ǝ˂����ꍇ�̑̓������͊�`�̕p�x�B

�@(T.Norimura. et al.(1996)�̎������ʂ�͎��I�Ɏ���������)

3)�`�F���m�u�C���̎��̊D�ɂ�锒���a�̊댯�ɕ����Ȃ������q���B

�@�`�F���m�u�C�����̂ŕ��o���ꂽ���ː��~�����i���̊D�j�ɂ�鍂�Z�x�����n��x�����[�V�̃S�����ł̔픘�ʂ�4�N�Ԃ�5���h�Ɛ��肳���B

�@���ː��h��ϓ_����A�����픘��̔N�Ԕ����a���S���͔픘��D�ɔ�Ⴗ��Ǝ咣����Ă���A���̑����X�NR/A�̓��X�N�Z������Ƃ��āAR/A=1+0.09D�ŕ\�����B

����ɃS�����n��̎q���̔픘��D=5���h������ƁAR/A=1.45��������B

�@���ۂ�40���l�̎q���ɂ��āA�`�F���m�u�C���̎��̂̑O�ƌ�̖��N�̔����a�������������ɒ������ꂽ�B���̌��ʁA���̊D�ɂ��픘���8�N�Ԃɔ����a�̑����͌����Ȃ������B��L�̎Z������ɓ��Ă͂߂ē���ꂽR/A=1.45�����̃E�\�ł���̂��H�B

���ː��h��̐��Ƃ̐���͂ǂ����Ԉ���Ă���̂��H�B

�@���̑�1�́A�����a�̊댯�����픘�ʒ�����Ⴗ��l���ł���A����͒���ʂ̂Ƃ���ŃE�\�ł���B���ۂ̌��������ł́A�픘�ʂ�20���h�ȉ��ł̓��X�N���������A���S�̈�ł���\������������Ă���B��2�̊ԈႢ�́A�����͋}���Ȕ픘�ł���A���̊D�͖����������̒����Ԋɖ��픘�ł���A��ҁi�����Ԋɖ��픘�j�̏ꍇ�͔����X�N���[���߂��܂Ō������鎖���������_�ł���B

4) �u���ː��̈�`�I�e���v�ɑ�������v������

�[�ۉ�̓�����s���̒��ւ̓]�@�[

�@1927�N�AMuller�̓V���E�W���E�o�G�̐��B�זE�̓ˑR�ψٕp�xF��F=a/BD�̊W��X���̗�D�ɒ�����Ⴗ�邱�Ƃ����A1946�N�m�[�x���܂���܂����B

1958�N�A��1��̍��A�Ȋw�ψ���́u���ː��͂ǂ�Ȃɔ��ʂł��ł��v�Ƃ���������S����v�ō̗p�����B

�e�����{�͂��̉����ɏ]���āA���ː��Ǘ��K���������������A��ʐl�̕��ː����|���������Ă����B�����A�咰�ہA�J�C�R�A�n�G�̎����ł��̒����W���m�F�����B

�@Russell�́A�}�E�X�̐����זE�ł����̊W���������邱�Ƃ�100���C�̃}�E�X�ŏؖ������B�ˑR�ψق̌��������̎��́A���̊W���q�g�ɂ����Ă͂܂�Ǝv������ł����B����w��ފ���ߋE��w�Ɉڂ��āA���Z�̐搶�̏W�܂�ł̍u�������ۂɁu���h������͓ł��H�v�̎�����A���R�E�̒��x�̃��h�����ː����ł��ǂ����m��Ȃ������̂ŁA5�N�ԕ������Ă��瓚����ƕԎ������B

�@���ۂɌ������ː��i���ϔ픘�ʂ͖�50���h�j���������l�̓Ɋւ���40�N�Ԃ̒����ł́A��`�a�p�x�͑������Ă��Ȃ��B�}�E�X�Ɠ������X�N�����Ă͂܂�̂́A�픘�̈�`�a�p�x�͖�2�{�ɑ�������͂��ł���B����w����̎��͕����v�����݂ł������Ɣ��Ȃ��Ă���B

5)���̂̕��ː��h��@�\

�[�@DNA�C���ƃA�|�m��V�X�@�[

�@�l�̂� 60���̍זE����ł��Ă���B�e�זE�͈��ʂ�DNA�������Ă��āA����̓x�ɓ����ʂ�DNA(�S�ʂ��Q�m���ƌĂԁj�����ɕ�������B�������A���̍ۂɎ��R�̓���•�O���ɂ���Ċe�Q�m���ɖ������炩�琔���̏����ł���B�������ADNA�̉i�v�ω�(�ˑR�ψفj�͊e�Q�m��������A1�N�Ԃɂ킸�����Ɛ��肳��Ă���B����́A���̂قƂ�ǑS�����C���^���p�N���̐▭�ȍ�ƂŏC������邩��ł���B�킸���Ɏc�関�C��DNA�͕��ː��ɂ���đ������~�ς���ƍl�����Ă������A�ŋ߁A�A�|�g�[�V�X�@�\����������A�^���p�N���̊����^�������ꍇ�ɂ͕s�ǍזE���̎������u���X�C�b�`�I���ɂȂ��č쓮���A�p������邱�Ƃ������Ă����B

�@�]���āA���R�E�̐��\�{���x�̋����̕��ː��́A�������тĂ�����ɂ��DNA�̏��́uDNA�C���ƃA�|�m��V�X�v�ɂ���Ċ��S�ɔr������A���ː����X�N�̒~�ς͂Ȃ����̂Ǝv����B�e��̏������̎����ɂ���āA���̍l���̓��ۂ������Ă��炢�����Ɗ���Ă���B

�@�Ō�ɁA���̌��J�V���|�W�E���̑��҂����ۃV���|�W�E���u����ʖh��̉Ȋw�I���������߂āv���ː��ƌ��N2�Ƃ��ĊJ�Â���{���ɎQ���L���f�ڂ��Ă���̂ŁA�����Ă��Q�Ɖ������B