第56回UV/EB研究会 聴講記

第56回UV/EB研究会は平成26年5月16日(金)、午後1時30分より住友クラブで開催した。今回は廣垣和正氏(福井大学大学院)、堀邉英夫氏(大阪市立大学大学院)、桐野 学氏(スリーボンドファインケミカル(株))、久米民和氏(ダラット大学(ベトナム))の四氏にご講演をお願いした。

研究会では前半の二つを田川精一氏(大阪大学産業科学研究所)、後半の二つを奥林里子氏(京都工芸繊維大学)に座長をしていただいた。講演会終了後は講師の先生を囲んで同所で技術交流会を行った。

1. 電子線グラフト重合による繊維の改質・機能加工(会員ページ)

福井大学大学院工学研究科繊維先端工学専攻

准教授 廣垣 和正

福井はもともと繊維産業の盛んな地域であった。しかしながら、産業構造の変化による繊維業界の凋落に伴って福井大学においても繊維関係の学科が消えた時期もあったが、最近では新機能繊維材料の開発や地域の産業支援などと相まって人材育成の観点からも、繊維関係の伝統校である福井大学、京都工芸繊維大学、信州大学は連携して頑張っている。

講演の冒頭では大学の位置付けと意気込みを熱く紹介された。福井大学では自前の電子線照射装置(250keV)を有し、新しい機能 を付与した繊維の開発を積極的に行っている。本講演ではまず高分子材料の放射線改質の機構を紹介後、高強度ではあるが、染色性に劣るパラ系アラミド繊維の改質と界面接着性の向上に続いて、ポリエステル布帛の濡れ性の温度応温答性の例を紹介した。パラ系アラミド繊維は力学的強度だけでなく、熱分解温度も500℃と高く、耐熱性・難燃性にも優れた繊維である。そのため防護服、消防服への応用が期待され、さらに複合材料の強化繊維としての応用も図られている。

を付与した繊維の開発を積極的に行っている。本講演ではまず高分子材料の放射線改質の機構を紹介後、高強度ではあるが、染色性に劣るパラ系アラミド繊維の改質と界面接着性の向上に続いて、ポリエステル布帛の濡れ性の温度応温答性の例を紹介した。パラ系アラミド繊維は力学的強度だけでなく、熱分解温度も500℃と高く、耐熱性・難燃性にも優れた繊維である。そのため防護服、消防服への応用が期待され、さらに複合材料の強化繊維としての応用も図られている。

図1 AA/MAをグラフト重合したパラ系アラミド繊維の染着機構説明図

しかしながら、衣料用としては分子鎖の配向性が大きく結晶性も高いために、繊維内への染料の拡散性が低く染色が困難という難点がある。また、化学的に不活性な構造であることに加えて表面が平滑で、強化材として使用する場合には基材樹脂との化学的、物理的結合を形成しにくいという課題もある。これらの難点を解決するために電子線照射によるグラフト重合による解決を試みた。

染色性を向上させるために繊維表面に電子線を照射して染料が染着できる高分子層で繊維を被覆することとした。グラフト重合させるモノマーとしてアニオン性の官能基を有するアクリル酸(AA)と疎水性モノマーのアクリル酸メチル(MA)を用いた。実験としてパラ系アミド繊維布にモノマー溶液を含浸後、250kV,450kGyの電子線照射を行いグラフト重合した。

カチオン染料であるメチレンブルーによる染色性および洗濯による脱色性について検討を行った結果、AAに加え、適当量のMAをグラフト重合することにより、染色性の向上と洗濯時の染料の脱落が低減されることが分かった。これはグラフト鎖のアニオン部間に疎水部が適当に配置することによりグラフト鎖が水中で糸毬状に丸まり、染料は丸まったグラフト鎖内に入り込み、カチオン部が鎖内のアニオン部とイオン結合するのに加えて、染料母体が鎖の疎水部と相互作用することによって、染着性の向上と染料の脱落の低減が得られたためと考えられる(図1)。

また、強化繊維開発のためのパラ系アミド繊維の樹脂に対する接着性を向上させるため、繊維表面にメタクリル酸グリシジル(GMA)をグラフト重合した。樹脂にはエポキシ系を選び、モノマーとしてビスフェノールAグリシジルエーテル及びトリエチルテトラミンを用いた。パラ系アミド繊維に前出と同条件で電子線照射を行い、GMAを繊維にグラフト重合した場合の繊維の引っ張り強度とエポキシ樹脂とのみかけのせん断応力を測定した。その結果、繊維の引っ張り強度は0.9倍とわずかに低下したものの、エポキシ樹脂との界面せん断応力は1.8倍に上がることが分かった。

次の話題として、インテリジェント繊維の一つとして温度に応答して濡れ性の変化するポリエステル布帛について紹介した。ポリN−イソプロピルアクリルアミド(ポリNIPAM)という高分子は水中である臨界溶液温度で水和/脱水和の可逆的な転移をする。

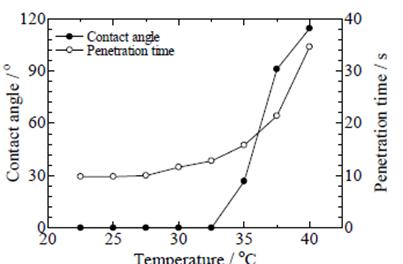

この材料を基材となる布にグラフトすることが出来れば、温度によって濡れ性が変化する布の調製が可能である。実験ではC型断面形状のポリエステル(PET)繊維の編布を用いて、NIPAMを溶解したメタノール/水混合液に材料を浸漬、絞った後に加速電圧250kVで電子線照射してグラフト重合させた。得られた繊維表面は20℃ではグラフト層が親水性、50℃では疎水性となり、環境温度にぬれ性が応答する布帛を調製出来た(図2)。この材料を用いると高温で大量の汗をかく場合でも、冷涼感の得られる衣料を製作できる。 (大嶋隆一郎 記)

図2 ポリNIPAMグラフトPET布帛の水接触角及び水滴浸透時間の温度変化

2.水素ラジカルを用いたレジスト除去技術の開発(会員ページ)

大阪市立大学大学院工学研究科化学生物系専攻

教授 堀邉 英夫

半導体デバイス製造ではレジスト除去が大きな工程を占めている。従って基板上に残留したレジストを如何に効率良くしかも基板に損傷を与えることなく環境にやさしい手法で除去できるかが大きな課題である。

堀邉講師は三菱電機において永く半導体製造に関わり、その後金沢工業大学を経て2013年秋に大阪市立大学に移られた。応用物理学会などではシリコン基板上に如何に細かいパターンを精確に刻むことが出来るかについての議論が多いが、一つのデバイスの製造工程において20回にも及ぶレジスト除去技術は極めて重要な基盤技術であることを強調された。

現在最も広く使用されているレジストはノボラック系であるが、光源の短波長化にともない、ポリビニルフェノール系、ポリメチルメタクリレート系が使用されていく傾向にある。従来、各工程におけるレジスト除去にはレジストの種類・工程に対応して硫酸や水酸化ナトリウムなどの強酸や強アルカリなど多くの薬液を使用しており、環境的な観点からも薬液を使用せずにすむ技術が期待される。またイオン注入が行われたレジストでは薬液だけでは十分に除去出来ない場合もある。

薬液フリー方式には酸素プラズマやオゾンによるアッシング方式、湿潤オゾン方式、原子状水素方式などがある。このなかで酸化性の強いオゾンなどは金属が使われている箇所では使用できない。講演では表題のように水素ラジカルを用いて残留レジストを除去する手法についてご自身の研究成果をもとに紹介された。この手法は2002年に北陸先端科学技術大学大学院の松村研究室によって提案されたものであるが、松村研究室は電気系であり、堀邉講師は化学が専門であることから、化学的観点からレジスト材料の除去機構について研究してきた。この方法では水素ガスを高温の金属触媒表面で接触分解させることにより活性な水素ラジカルを発生させ(Cat-CVD法)、このラジカルによって有機物であるレジストはアルカンやアルコールに還元分解される。

超高密度の原子状の水素ラジカルを発生させることが出来れば、高速にレジスト除去でき、Si基板を酸化しない特長も有する。除去が困難なイオン注入後のレジストも除去可能である。

講演では種々の高分子薄膜に対し水素ラジカルによる分解速度を測定し、化学構造との相関を解明した結果を紹介した

実験は図3のような真空容器中にクロスに張ったタングステンフィラメントを設置し、水素爆発の恐れが無いように窒素ガスと水素ガスの混合ガスを流し、通電加熱によりフィラメント部で原子状水素を発生させ、その作用によってレジストを分解させる。実際のデバイス製造工程においてはレジスト除去の速度は1μm/m以上の速度が要求されているので、それを満たす条件を探索した。

レジストの除去速度は電流値を大きくしてフィラメント温度を高くし、基 板温度を上げることにより大きくすることが出来る。本研究では電流値を30Aとするとフィラメント温度は2000℃になり、基板温度が150℃の場合での除去速度は0.5μm/mであったが、初期基板温度を230℃にすると1μm/m以上が得られた。

板温度を上げることにより大きくすることが出来る。本研究では電流値を30Aとするとフィラメント温度は2000℃になり、基板温度が150℃の場合での除去速度は0.5μm/mであったが、初期基板温度を230℃にすると1μm/m以上が得られた。

フィラメントの輻射熱による基板温度上昇もパラメータとなる。初期基板温度を230℃の場合にはイオン注入に関係なくすべてのレジストで1μm/m以上の除去速度が得られた。しかしながら、このような高い基板温度では適用できる工程も限られる。最高値は2.5μm/mに達した。除去機構を明らかにするためにレジストの水素還元・除去速度と温度の逆数に対してプロットすることにより活性化エネルギーを求めた。

図3 基板上のレジストと原子水素との反応の説明図

表1 種々のポリマーに対する除去速度

フィラメントと基板との距離が近い場合にはフィラメントで生成した原子状水素のエネルギーが大きい状態で基板に衝突してアレニウスの反応式が成り立たなくなる可能性があるので、フィラメントからの基板の距離を大きくとり生成した原子状水素が窒素との衝突により十分に減速した状態での反応を観察した。

フィラメントと基板との距離が近い場合にはフィラメントで生成した原子状水素のエネルギーが大きい状態で基板に衝突してアレニウスの反応式が成り立たなくなる可能性があるので、フィラメントからの基板の距離を大きくとり生成した原子状水素が窒素との衝突により十分に減速した状態での反応を観察した。

実験結果から活性化エネルギーは19kJ/molと求められ、この数値はベンゼン環に水素添加(水添)してシクロヘキサンに転移する値に対応していることから、この過程が除去機構の律速過程になっていると考えられる。

講演の最後ではイオン注入レジストについて紹介した。イオン注入レジストは湿潤オゾン法でも除去が困難であり、その理由を調査した。まず、ナノインデンテーション法でイオン注入膜の機械的強度を測定し、ヤング率が大きくなっていることを確認し、またIRやUV法で注入イオンとレジストの構成原子との結合の変化を調べた。

その結果、イオン注入レジストにおいては一種の主鎖架橋状態にあり、これが強度を上げている可能性を指摘した。一連の結果を整理するとレジスト材料においてエネルギーの投入によって主鎖切断が起こりやすい主鎖崩壊型では速い除去速度が得られ、主鎖架橋型ポリマーでは除去速度が遅くなるとまとめられた。表1は結果のまとめである。

全体のまとめとして水素ラジカルを用いたドライプロセスによるレジスト除去の手法は、環境負荷やコスト削減が期待でき、もっと注目されていい方法であると強調された。 (大嶋隆一郎 記)

3.光塩基発生剤の接着剤への応用(会員ページ)

スリーボンドファインケミカル(株) 桐野 学

接着剤は日常生活でなにかとお世話になるものである。ホームセンターには多種多様の接着剤が市販されていて、最適なものを探すのに苦労することがある。今回の講師の桐野氏の勤務する会社は私達にとって馴染みのある接着剤メーカーであるが、講演によると私達が目にするのはそれらのうちのほんの一部であり、接着剤以外にシリコンシーラーやねじの緩み止めなど多くの製品は自動車や電機機器メーカーに供給されていることが分かった。会社の名前はカタカナであり、世界中に製品を供給しているが、純粋の国産メーカーであると強調された。またリソグラフィなどの最先端分野分野でも広範に使われているそうである。

我々に馴染みの深い接着剤といえば、瞬間接着剤と二液性のエポキシ樹脂である。瞬間接着剤は一液性のシアノアクリレート(CA)系であり、α−シアノアクリレートはビニル基炭素にカルボニル基とシアノ基が結合した構造を有し、弱い塩基性を示す水があるとそれを開始材としてアニオン重合して硬化する。

空気中の水分により重合・硬化・接着するので、厚く塗布すると内部まで水分が到達せず硬化しないことや、接着部からはみ出すとその部分が白くなることは日頃経験することである。白化するのは、はみ出したモノマー液が揮発して空気中の水分により重合・硬化して落下着底するためとのことである。これらの欠点は光塩基発生剤を添加することにより解決できる。この場合には光照射により発生する塩基を開始種として硬化させることが可能となる。

図4 光アニオン硬化CA接着剤の反応機構説明図

光照射により塩基を発生する化合物(光塩基発生剤)を利用した光硬化技術の研究例が近年増えつつあるものの、我国の特許件数からみると光硬化型高分子材料関連4670件のうち、光アニオン系は315件とほぼ1/15である。

315件の大多数はフォトレジストが主であり、光アニオン硬化型接着剤は33件に過ぎないそうである。講演ではまず光塩基発生剤を利用した接着剤の例として、シアノアクリレート系、およびエポキシ樹脂系光塩基硬化型接着剤の構成と特性について紹介した。光照射には通常高圧水銀灯などの光源が必要になるため、光照射接着剤は一般消費者が身近に見る機会は殆どないが、工業的には極めて広範に使用されているようで、近年では光源として365nm単波長LEDも使われるようになってきた。

従来からの光カチオン系の場合は空気中の酸素阻害以外に、湿気の影響もあり、多湿の環境下では表面が硬化しがたく、乾燥した中では速く硬化しすぎるという問題もあったが、これらの課題は光アニオン系開始材によって解決可能である。

シアノアクリレート系の場合、一液性で保存が可能で、光を照射すると室温で急速硬化するため、一般の水分による瞬間接着剤とは異なり、厚膜硬化が可能でしかもはみ出し部も急速に硬化するため白化が防げる。光塩基発生剤には高光感度で、接着剤の組成物の安定性の観点からメタロセン系化合物が主に使用されている。

会社ではフェロセン誘導体に増感剤を添加し、優れた光硬化性と貯蔵安定性を兼ね備えた光硬化CA接着剤(スリーボンド1771E)を販売している。この接着剤は比較的少ない光量のもとで室温で急速に硬化するだけでなく、接着部材の光の照射されない箇所においては水分により通常のCA接着剤と同等の速さで硬化可能という特性を有する。安価なLED電球でも硬化が可能とのことである。

図5 光アニオン硬化(光スイッチ硬化型)エポキシ樹脂の硬化機構概念図

エポキシ系樹脂は高性能の接着剤とよく知られているが、一般に光カチオン型硬化型であり、接着箇所の塩基性汚れ、空気中の湿気による硬化阻害、発生する酸による金属部材の腐食等の懸念がある。

これらの課題はアニオン硬化系によって解決される。しかしながら、エポキシ樹脂は弱塩基で重合しないため、光照射によって強塩基を発生できる光塩基発生剤が要求される。この分野は主としてフォトレジスト用として検討されており、接着用途を想定した例は少なく実用化が困難であった。

その理由は硬化物特性、硬化速度、長期貯蔵安定性等の課題を実用レベルで同時に達成することが困難であったためである。会社では検討を重ねた結果、2012年に「光スイッチ硬化型エポキシ樹脂(仮称)」の名前で提供を開始し、現在ユーザーで試験を継続している。この接着剤は光照射直後においては、まだ液状であり、その状態で貼りあわせることにより大型材をはじめ様々な部材の接着が可能となった。さらに接着剤の硬化物はエポキシ樹脂由来の優れた接着性、耐久性を有しており多方面への用途が期待される。

最後に会社が開発した熱塩基反応剤として、アミンイミド系光塩基発生剤の特性を紹介した。

前述のように、光塩基発生剤の研究はフォトレジストを想定した場合が多く、接着剤の研究例は希少である。フォトレジストに比して接着剤は熱分解温度の低い発生剤が要求される。

アミンイミド類は熱、光塩基発生剤の二通りの活性を有する化合物であることから、分子設計により従来よりも格段に高い熱塩基活性と光塩基活性を兼ね備えたアミンイミド系多機能触媒(BFI)の開発に成功した。これを使用すれば、光照射を行わなくても80℃、30分間の加熱で硬化するとのことである。(大嶋隆一郎 記)

4. 食品照射の世界動向(会員ページ)

ダラット大学客員教授 久米 民和

日本は世界に先駆けてジャガイモの芽止め処理に放射線照射を行ったが、それ以外の食品に関して食品照射は許可されていないだけでなく、照射食品の輸入も認められておらず、一種の鎖国状態にある。

今回は世界の食品照射の実情に詳しい久米先生をお招きして世界の動向を紹介していただいた。1984年から2004年にかけては世界の食品照射の状況は国際連合食糧農業機関(FAO:Food and Agriculture

Organization of the United

Nations)、国際原子力機関(IAEA: International Atomic

Energy Agency)、世界保健機構(WHO: World Health Organization)が共同となった国際食品照射諮問グループ(ICGFI: International Consultative Group on Food Irradiation)によってまとめられてきたが、それ以降はFAOとIAEAによって引き継がれて2004年の世界の総処理量は30万トンと見積もられた。2005年に内閣府の委託を受けて当時原研におられた久米先生らが行った調査では40万トンに達しており、その後2010年のアップデートの調査結果では中国などでの処理量が増しており58万トンとなっていた。さらに2013年の上海でのIMRP(International Meeting on Radiation Processing)で2012年の世界の処理量は100万トンを超えたとされている。

図6 中国における食品照射処理量の年次変化

特に成長の著しいのは中国であり、図6に示すように近年急増している。中国では現在Co-60γ線照射施設が200基以上、電子線加速器は6基稼働している。

中国では従前からニンニク、スパイス、乾燥野菜、健康食品、穀類、肉類など多種多用の食品が照射されてきたが、最近では四川省、重慶市、雲南省、峡西省、貴州省、甘粛省、新疆地区でのトリ肉、牛肉などの処理量が大きく伸びているとのことである。照射装置としてはCo-60γ線照射施設と加速器の大型化を推進している。

米国は早くから食品照射処理を行っており、現在でも世界第二の処理量であるが、対象品目は少しずつ増えているものの、総量はそれほど増加していない。米国の場合はサルモネラ菌やO-157などの殺・滅菌を目的としたものが多い。ウクライナは穀類の殺虫処理に放射線照射を行い、世界で第三位の処理量であったが、昨今の政治情勢の変化で現状は良く分からない。

EUでは照射食品に対する表示の規制が厳しくなったこともあって、かえるの足などの特別なものを除いて急激に減っている。例えばフランスは1998年には2万トンに達していたが、2010年には千トンまで落ち込んだ。

一方では、スペイン、エストニア、ルーマニアなどで新規に食品照射を行う国が出始めている。それに対して、アジアでは急速に食品照射を行う国が増えている。その中にあって、ベトナムでの伸びが特に大きく、現在では8万トンを超え、世界三位の処理量になっていると思われる。品目としては冷凍エビなど輸出用冷凍魚介類が多く、次いで果物のようである。ただし、輸出用が主で国内向けは少ない。中国に比して、お隣の韓国では少量添加物の表示が義務づけられた関係か現在は壊滅状態にある。

近年の特徴として検疫処理を目的として果実の照射がふえている。これは果実・野菜類の害虫であるウリミバエ対策である。その総量は2010年のデータで18,609トンに達している。沖縄は嘗てはウリミバエ汚染地域であったが、ウリミバエの不妊虫放飼法という手法によって解決し、現在では沖縄産のニガウリなどの国内流通が可能になっている。検疫処理目的の放射線照射は2000年のハワイでの商業照射に端を発する。2004年にはオーストラリアからニュージーランドへ照射マンゴーの輸出が行われて以来、インド、タイ、ベトナム、インドネシアに加えて、最近ではパキスタン(2010年)、バングラデシュ(2011年)が実用照射を始めている。

パキスタンの場合はハワイで照射処理を行った後、米国本土への輸出を行っている。スリランカにも照射施設が完成している。フィリピンは研究の歴史はあるが、施設としては国内の原子力施設にテストパイロット的な施設があるのみで、処理量は少ない。このように中国、ベトナムを筆頭に東南アジアの国々が積極的に食品照射を進めており、米国などへの果物の輸出を図っている。

メキシコは2008年に照射グァバ257トンの米国への出荷を開始し、出荷量は2009年には3521トン、2010年には10318トンに達した。米国は地理的に近いので輸送コストが低く、東南アジアよりも利点がある。

表2 世界の食品照射処理量

講演後の質疑応答では、諸外国に比べて、我国の食品照射が進まないのは、核爆弾被ばくの記憶を多くの国民が根強く共有していること、身近で新鮮な食品を入手できる環境にあって、国民が食品照射に対してニーズを感じていないなどについて議論が行われた。 (大嶋 隆一郎記)