1. 有機結晶放射光と構造基盤創薬(会員ページ)

大阪府立大学大学院理学系研究科 多田俊治

薬と言えば漢方薬のように動植鉱物の中から病気に効くものを探してきた歴史がある。化学の発達した近代で、薬効物質の化学構造が明らかになり、それをまねて誘導体を合成し薬効を調査して開発されてきた。コンピュータ支援ドラッグデザインの概念が導入され、薬物構造活性相関法が注目され、農薬開発に大きな成果をあげた。しかし、現在では病気のメカニズムが分かるようになり、その大部分は生体内たんぱく質の働きによることが分かっている。たんぱく質の働きを抑える物質が薬になるので、たんぱく質の立体構造を正確に解析するのが大事というお話をしていただいた。

国内製薬業界の統計では2003年から2007年の間に56万件以上の合成あるいは抽出物質の中から開発に成功したのは21677分の1の28件だけであった。また効果があるとされた薬品でも許可されて実際に市場に出るまでに10年ぐらいの研究をしなければならず、製薬企業上位10社の平均で研究開発費が1999年には433億円、2007年には1057億円もかかっている。

たんぱく質の立体構造を解明すると、プロテインデータバンクに登録されるが、その大部分はX線結晶回折によるものであり、NMRを利用したものは少ないそうである。登録数は近年飛躍的に増加し、関心の高さがうかがわれる。良質な回折データを得るためには、高強度で質の良いX線である放射光を使うのはもちろんのこと、きれいな結晶を作らなければならない。たんぱく質の結晶化は非常に難しく、何年もトライしているのにまったく結晶を作らない場合が多いということであった。

目的のたんぱく質の調製も大変で、人間のたんぱく質を大腸菌に作らせなければならず、そう簡単には手に入れることができないらしい。さらにはシステインを含むたんぱく質では操作中の変質を避けるため、機能を損なわずに他のアミノ酸で置換することも重要である。

生体内と同じ立体構造を持つ結晶ができればフォトンファクトリーやSPring-8のビームラインを確保して、たんぱく質の結晶に放射光を当てるのであるが、液体窒素温度の気流で結晶を冷やさなければ熱で溶けてしまうなど、良質な回折データを得るためには他にもいろんな苦労があるということであった。

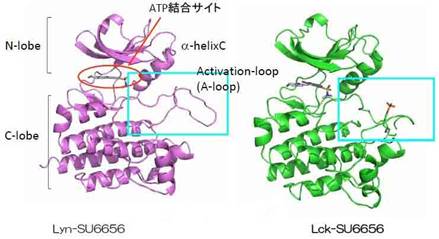

サーク(Src)ファミリーキナーゼはチロシンをリン酸化する酵素で発がんに関与すると思われているので、この酵素の阻害剤が抗がん剤として有効な可能性がある。このファミリーの2種のキナーゼについて解析された (図1)。他にもセリンプロテアーゼというたんぱく質分解酵素の高分解能な解析にも成功され、20年前に発表した解離型の構造を非解離型であると訂正された。X線結晶解析では水素原子を特定できないため、C-Oの結合距離を0.1Åの違いを判別できる高精度で計測し、非解離型であると推測し、中性子回折法で実際に水素が結合した非解離型であることを確認され、化学者のあこがれの論文誌JACSに掲載され、マスコミにもとりあげられた。

図1 srcファミリーキナーゼの立体構造

創薬にはたんぱく質の立体構造を手掛かりに、インシリコ(insilico)という計算化学を駆使した手法が使われ、開発時間も経費も節約されるなど放射光が如何に薬を作ることに役立っているかをご紹介いただいた。今まで良い薬がないとされてきた、がん、糖尿病、アルツハイマー、アトピーなどの疾患について創薬開発が始まっているそうなので、近い将来によい薬が登場するのを期待したい。

2. 有機結晶の紫外線・X線・γ線照射による固相反応:反応制御と材料設計(会員ページ)

大阪市立大学大学院工学研究科 松本章一

有機結晶を固体のままで、UV、X線、γ線を照射すると反応する。どういう条件があれば反応するのか、また普通の溶液による反応とどう違うのかを紹介していただいた。

ラジカル重合による高分子合成は一般的になり、ポリマーに求める性能は分子量分布にとどまらず、側鎖の付き方や官能基の導入など精密な分子設計が可能になってきた。しかし、溶液法で合成したポリマーは結晶を作ることができない。モノマーの結晶をラジカル重合すると結晶性のポリマーが生成する。

図2 固相(Z,Z)-ムコン酸誘導体の光反応

モノマーとして(Z,Z)-ムコン酸誘導体の結晶を光照射すると異性化、二量化、および重合反応が起こる。(図2)(注:Zは二重結合の側鎖が同じ向きでシスと同じ。Eは反対向きでトランスと同じ。)このうち二量化反応はSchmidtらによって1964年に報告され結晶状態で反応するための基本概念が提案され、トポケミストリー(位置によって決まる化学)の研究が始まった。3種類の反応の可能性があり、どの反応が起こるかは結晶構造の違いによることを松本教授は解明された。

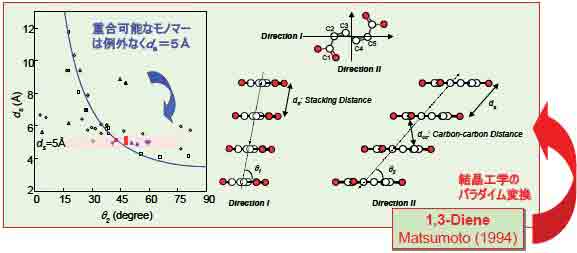

(Z,Z)-ムコン酸のエチルエステル(R=C2H5)を溶液中で重合させると、立体構造が異なるポリマーの混合物ができるのに対し、結晶のまま光重合させると立体構造が規則正しく並んだポリマーの結晶が得られる。結晶は大きすぎると重合によってクラックが生成し、白くなってしまうが、数10μmぐらいの大きさの結晶であれば透明な結晶ポリマーが得られる。誘導体の置換基を種々変えてみると、固相重合するものと、しないものに分かれる。モノマーをX線結晶解析してみると、分子がスタッキングしたときの層間距離が重要なファクターであることが分かった。図3に示すように、層間距離が5Åの結晶だけが重合できる。これを5Åルールと名付けている。層間距離を5Åにするためには水素結合やCH-πの相互作用をうまく利用しなければならない。

固相重合反応の特徴は選択性が極めて高く、1種類のものしかできないので、100%反応すれば単離も精製も必要がないことと、溶媒や触媒も必要ないため、環境に優しい合成法と言える。結晶を保持したまま反応が進行するので、X線結晶解析を使って反応の途中経過を調べることができるのも特徴である。

結晶性ポリマーに機能性を持たせようと官能基の導入を試みたが、5Åルールを守ることができず、開発できなかった。一方で、横同士の相互作用が強く、シート状の層状結晶を作成したところ、グラファイトの層間にものが出入りするように、層間に分子が出入りできた。ピレンを1分子だけ入るようにすると、青色に発光し通常の緑色発光とは異なる性質を見せたが、実用性のある機能はまだ発現できていない。バルク状の結晶では加工が難しいということで薄膜状の有機結晶を作成し、偏光を照射することによって一方向だけ重合させることにも成功した。

図3 スタッキング構造とトポケミカル重合反応性

ジアセチレンの重合物はクロミズムや導電性などの機能が知られている。ジアセチレンの結晶を重合させたところ、インターカレーションで色が変化するポリマーや半導体の性質をもったポリマーが得られた。フレキシブルディスプレイのトランジスタとして利用できる可能性があるが、安定性の問題等を解決しなければいけないということである。

(Z,Z)-ムコン酸誘導体の光異性化反応を溶液中でやると平衡反応で(Z,Z)と(E,E)の混合物にになる。つまり、生成物の(E,E)が逆反応で(Z,Z)に戻る反応が平衡状態にある。しかし固相反応では(E,E)は異性化しないので、すべて(E,E)体になる。逆反応が起こらない理由はまだ解明されていないが、(Z,Z)から(E,E)への反応機構はX線結晶構造解析で調べられ、シングルボンドが順次回転する溶液型でなく、ハワイ大学のLiu先生が唱えているフラツイスト型でもなく、自転車ペダル型の回転で起こることを報告されている。

ポリマー結晶を作るときは大阪府立大学放射線研究センターのコバルト60照射施設にてγ線照射したと紹介された。 (阿部 記)

3. オーロラのしくみ(会員ページ)

大阪市立大学 南 繁行

講師の南先生は宇宙電磁気学がご専門であるが、先生の研究室のホームページを拝見すると大変多彩な分野でご活躍されていることが分かる。今回ご講演いただいたのは、ご専門のオーロラの研究に関したものであった。基礎研究のみならず、ご自分でオーロラ実験装置を設計、製作され、一昨年の上海万博でも現地で22tもある大型のオーロラ発生装置を実演されたそうである。テレビにも度々ご出演されていて、今回のご講演ではそれら番組の一部や美しい多くのスライドを示されて大変楽しく聞くことが出来た。オンサの研究会・シンポジウムでもこれまでに宇宙や地球に関するテーマを何度かとりあげてきた。最近では雷に関する河崎先生(阪大)、太陽の黒点に関する宮原先生(東大)、地球の地磁気逆転に関する兵頭先生(神戸大)などが記憶に新しいが今回の南先生のご講演はこれらのご講演と密接に関係したものである。

オーロラは太陽から放出された秒速500kmにも達するプラズマの流れである太陽風が地球の磁気圏に捉えられ、地上へ向かって降下中に大気成分である酸素や窒素の濃度が高くなる高度100km付近においてそれらガス原子との衝突・励起に伴う発光現象である。緑や赤系統の色は酸素原子の励起に関係したものであるが、太陽活動が活発で持っているエネルギーの大きい場合には高度100kmよりも低いところでも励起作用が可能となり窒素原子によるピンク色も観測できる。基本的には我々の実験室で馴染みの深い簡易型真空計であるガイスラー管やX線の発見につながったクルックス管の大がかりなものとして理解され、太陽風と地球磁場による放射線相互作用として観測されるものである。南先生のご経験ではオーロラは現地でみると人生観が変わる位の感激を味わえるそうであるが、筆者は残念ながら実際に見たことはない。欧米の人々は一度それが自然現象の一つであると理解すると、それ以上の関心はもたないが、日本人にはオーロラ観測ツアーのリピーターも多く、世界でもっともオーロラの好きな国民でといえるそうである。欧米の人々と日本人との感性の違いが如実に示されて大変興味深い。オーロラの発光が太陽活動と密接に関係することが明らかになったことから、オーロラがいつ頃現れるかを予測することが可能となり、観測ツアーも現地の天候さえ問題なければ、外れることはないそうである。オーロラは地磁気の磁力線と関わりが深いので、地球磁極のある北極、南極付近に冠状に出現する。カーテン状にみえるその裾の全長は10000kmにも達し、厚さは500m程度である。発生電圧は100万V、電流は100万Aにも達し、総電力は10億Wという我国の電力消費量の10倍にもなる巨大なエネルギーである。

詳細はともかくオーロラの発生機構が分かってきたので、南講師は実験室でオーロラを発生させることを行った。実験では真空装置内に10kGの磁場を発生させ、そこに秒速200kmの高密度水素プラズマをプラズマガンを使って打ち込むようにした。発光時間は1万分の1秒程度と短いがオーロラを発生させることが出来た。図4のようなオーロラカーテンを再現することも出来るようになった。パラメータを様々に変化させ、実際に人工衛星で観測されるオーロラのデータと比較することにより太陽風の観測研究と相補的なシミュレーション実験ができる。現在ではオーロラの出来る位置、発光の大きさは太陽風の速度、磁場の強さ、方向の時間測定結果を使って予測が可能になっているそうである。

図4 オーロラ発生装置で再現したオーロラカーテン

(大嶋 記)