�P�D �����������̂ɔ�����Љƒ{�ɂ�������ː������̑̓����z�i����y�[�W )

���k��w�����w�������E����������@�@�@�@�@�@�]���O���[�v�����@���{�@�w

������ꌴ�����̂ɂ���Ċ��ɕ��o���ꂽ���ː������ɂ���āA���ӏZ���̔�����ʂ��ǂ�قǂɂȂ�̂��𐄒肷�邱�Ƃ͗e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��B�l�X�ȗv�����l�����Čv�Z���A�������Ă��������Ȃ��킯�ł��邪�A������x����d�v�ȃf�[�^�́A���ꂩ�瓾��������l�ł���B���ɁA�������ː������ʼn������ꂽ���ɂ������������̎����l�́A���ː��̐l�̉e����m���Ŕ��ɏd�v�ȏ�����邱�ƂɂȂ낤�B���҂̕��{�����́A��������̎����f�[�^�邱�Ƃ̏d�v���𑁂����猩�����āA������ꌴ�����̌�A��_�ɁA�������v���ɔ�Љƒ{�̓�����������Ɍg��錤���҂̑S���I�l�b�g���[�N���\�z���ꂽ�B�u���ł͒W�X�ƏЉ�ꂽ���A�����炭������̊l����ޗ��̎�̒������ɑ傫�ȓ�������Ă̒����J�n�ł������낤�Ƒz�������B���{�搶�����������炱���\�ɂȂ������������ł���A���̂���w�Ԃ��Ƃ̏d�v�������玦���ꂽ�M�d�Ȏ��Ƃł���B

�}1�@�Q�������{��

���̕�����ꌴ�����̔�Г����A�[�J�C�u�̍\�z���Ƃ́A���{���������S�ƂȂ�A�S��13�̌����{��(�}1)���Q�����āA���̍̎悩��f�[�^���܂ł����ꂼ�ꂪ�S�������B�{���ƂŎ��ۂɍs�������Ƃ́A�x�������ŎE�������ꂽ�ƒ{�ɂ��Ă̑���ʕ��ː������̓���ƔZ�x�v���ł���B����23�N11���܂łɍ̎悵���ƒ{���́A������63���A�َ�3���A�Y���e��13���̍��v79

���ł������B�������y�ё���̕��˔\�Z�x�ɂ��āA�����X�y�N�g�����[�^��p���đ��肵�����ʁA�����ꂩ�̎����ŃZ�V�E��134�A�Z�V�E��137�A��110m�A�y�уe����129m�����o���ꂽ�B�܂��A�e����̃Z�V�E��137���˔\�Z�x�ƌ����Z�V�E��137���˔\�Z�x�͂悭���ւ��Ă���A�����Z�V�E��137���˔\�Z�x���v�����邱�Ƃɂ���āA�e����ʂ̃Z�V�E��137���˔\�Z�x�𐄒肷�邱�Ƃ��\�ł������B�Z�V�E��137�Z�x�́A�قȂ镔�ʂ̍��i�؊Ԃł͗L�Ӎ��͂Ȃ��A�����Z�V�E��137�Z�x��21.3�{�ł������B�܂��A�{�ɓ��ɗ��܂��Ă������̊e����ʕ��˔\�Z�x���Ⴉ�����̂ɑ��A���O�ɕ�����Ă������̂���͍����X�����������B

�َ��ւ̕��ː������̈ڍs�Ɋւ��Ă������[�����ʂ�����ꂽ�B3���̔D�P���ɂ��Đe�Ƒَ��̑���ʕ��˔\�Z�x�̔�r���s�����Ƃ���A�Z�V�E��137�Z�x�́A����ɂ�����炸�َ��ł͕�e��1.2�{�������Ƃ����������B�������Ȃ���A��110m�A�y�уe����129m�́A�َ��ł͌��o����Ȃ������B����ɁA3�g�̕ꋍ�Ǝe���ɂ��Ē��ׂ��Ƃ���A�Z�V�E��137�Z�x�́A�e���̕����ꋍ����1.5�{�������Ƃ����������B���̂��Ƃ́A�����Ɋւ�����ː������̓�������ɂ��āA����w�̒��ӂ��K�v�ł��邱�Ƃ��������Ă���B

����ɁA���̒����ɂ���āA�̑�����110m�W�ς̑��`�I�ȕW�I����ł��邱�ƁA�܂��A�t���ɂ����ăe����129m�����ٓI�ɔZ�k����邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B

���āA���̎��Ƃł́A����24�N10���������݂ŁA��217���A��57���A�y�ђ���3������̍̎���s���Ă���B����A����Ƀq�g�ɋ߂����A���邢�̓A�J�l�Y�~�Ȃǂ̏������ւ������Ώۂ��L���ĕ��ː������ɂ���������ɌW�铮������̃A�[�J�C�u�\�z��ڎw���Ă����\��ł��邱�Ƃ��Љ�ꂽ�B���̃A�[�J�C�u�́A���ɋM�d�ȏ�ł���A����̐ϋɓI�Ȋ��p�ƈێ��������]�܂��B

�Q�D ����ʕ��ː��̐��̂ւ̉e���ƐH�̏d�v���F�Ȋw�҂Ƃ��Ďx���ł��邱�Ƃ͉����i����y�[�W )

���C�E�p�X�c�g�E�[����w�����Z���^�[��b�������C���^�[�t�F�����E���̖h�䌤���������@�F���Îq

������ꌴ�����̂ɒ[��������ʕ��ː��̐l�̉e���Ɋւ���b��́A�u���Ԃɍ����I�S���ƂɂȂ����B�������A�l�X�ȃj���[�X�\�[�X���甭�M�������́A�獷���ʂ䂦�ɍ������ɂ߁A�����̕��ː��ɑ���s�������g�傳���Ă��܂����悤�Ɏv���B����́A���ː��Ɋւ���Ă����W�҂ɂƂ��Ă͋�X�����o���ł���B��������ː��Ɋւ��郊�X�N�R�~���j�P�[�V��������肭�ł��Ȃ������Ƃ����v�����c��B����Ȓ��ŁA���҂̉F��搶�́A���̒��ォ���M�`�[���𗧂��グ�A����ʕ��ː��̐��̉e���ɂ��āA�Ǝ��̎��_�����ʎs���ɂ�������₷����M���Ă����Ƃ̂��Ƃł���B

�@�F��搶�̕��ː��̐��̉e������鎋�_�Ŗڂ��䂭�̂́A����ʕ��ː��ɂ�锭����́A���ː��ɂ���Ē��ڗU�������DNA���������Ō���Â�������̂ł͂Ȃ��A���̂�������}�����鉽�i�K���̖h��V�X�e�����������邱�Ƃɏd����u���Ă���_�ł���B����䂦�ɁA����������E����͍̂ŏ��̈�`�q���������A���̌�̃��C�t�X�^�C���ł���A���ɔ�����}���̍Ō�̍ԂƂȂ�Ɖu�@�\��ێ����邽�߂̐H����X�g���X�����炷�����̑�����f���Ă���B���̂悤�Ȓn���ȏ�M���]������A���҂́A�w�p�U����g�D�����`�[���̈���Ƃ��ĕ������ł̒n��Z���̊w�K��ɍu�t�Ƃ��ĎQ�����A�Z���̕s�������ɖ������ʂ������B�����œ`�������Ƃ́A���ː��ɂ���`�q���������Ɋ����_�f���ւ�邱�ƁA����䂦�ɍR�_���H(�}2)���d�v�ł���A�Ɖu�@�\��ێ����ăX�g���X�����߂��ɑO�����ɐ����邱�Ƃ�����ʕ��ː��̉e���ጸ�Ɍ��ʓI�ł���Ƃ����l�����ł���B���ۂɁA�Ⴆ�Α傫�Ȑ��_�I�ȃX�g���X�����̖̂Ɖu�͂�ቺ�������������Ҏ���̌o�����玦���A����䂦��

�}2�@�����}������R�_���H�i�̗�

���X�̐������Ő��_�I�ȃX�g���X�y���ɂ����ː���Q�������\���ɂ��Č��y�����B

���ː�������̕p�x���A�Ⴆ�Δ����̐H���̃J�����[�����ɂ���ėL�ӂɒቺ���邱�Ƃ́A�}�E�X��p�������������ł����炩�ɂ���Ă���B�F��搶���咣����郉�C�t�X�^�C���ɂ����ː���Q�̍����Ƃ����l�����́A�Ȋw�I�Ȏ�������ɐςݏd�ˁA���̃��J�j�Y���ɂ܂Ŕ��錤��������v�X���҂����Ƃ���ł���B

�R�D �k�Ђ܂����������G�l���M�[���v�\���̂�����ƌ��q�̖͂����i����y�[�W )

�i���j�G�l���M�[�����H�w�������v���W�F�N�g

������������C�������@�s�}�a�N

������ꌴ�����̂��o�����āA���{�̃G�l���M�[����͑傫�ȓ]���_���}�����B����̃G�l���M�[�\���̂�������߂��鍑���I�c�_�܂��āA�����̖���}�����́A���q�͂Ɉˑ����Ȃ��Љ��ڎw�����Ƃ�O��Ƃ����G�l���M�[�헪�̍\�z���������B���̂悤�ȏ���A�s�}���ɂ�鍡��̓��{�̃G�l���M�[����̂�����ƌ��q�͔��d�̉ʂ��������Ɋւ���u���́A���ɋ����[�����̂ł������B

�ŏ��̘b��́A���{�̃G�l���M�[�̓����Ɖۑ�ł���B�䂪���̃G�l���M�[�����\���ɂ́A�ȉ���3�̓���������B

�@�Y�Ɨ����ł���A�G�l���M�[�����s���͍��̍����Ɋւ��B

�A�G�l���M�[�����i���ΔR���j���C�O�ɋ����ˑ����Ă���B

�B�����Ȃ̂ŁA�����Ƃ̓d�͗Z�ʂ��Ȃ��B

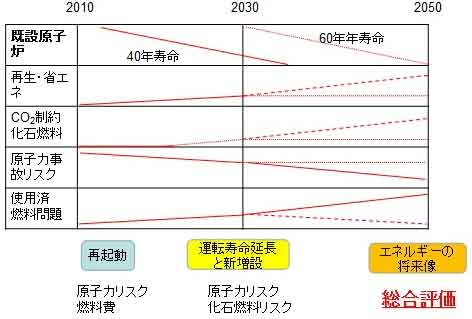

�����̃G�l���M�[�����\���ɍl�����ċc�_��i�߂�K�v������B���āA�䂪���̃G�l���M�[����́A����܂ŃG�l���M�[�̈��苟���iEnergy Security�j�A�o�ϐ��iEconomic Efficiency�j�A���ۑS�iEnvironmental Protection�j��3E���d������Ă����B���̒��Ō��q�͂́A����3E���Ɏ�������d�v�ȓd���ƔF������Ă����B���̌�A���̌��q�͍͂����̐M���������A�G�l���M�[����͌��q�͔��d�̔䗦������������Ō������𔗂��Ă���B�������A���̐��x�X�g�ȑI�����ǂ����́A������x�悭�ᖡ����K�v������Ɖ��҂͐�������B����܂ł̃G�l���M�[����̋c�_�ł́A�_�_�����ݍ��킸�A���ݓI�ȋc�_������ȏ�i�܂Ȃ��̂�����ł������B�����ʼn��҂́A�܂��G�l���M�[����Ɋւ��_�_�����Ԏ��ɒ��ڂ��Đ������Ă݂�(�}3)�B

�}3�@���Ԏ��ɉ������_�_����

�܂��A���߂̃G�l���M�[����ɂ��Ă͂ǂ����B�ő�̘_�_�́A���q�͔��d�����ċN�����邩�ǂ����ł���B���q�͔��d�����~�����āA�Η͔��d�����^�]���ĕ₤�ꍇ�A�R����S�͏����ƂȂ�B�܂��A��d���X�N�������Ȃ�B�d�C�������l�グ����A���ʂƂ��ĎY�Ƌ����͂͒ቺ���A����������ٗp�ɂ��e�����ł�B���ǁA���߂̖��͈ȏ�̌o�ϕ��S��]��������ŁA���q�̓��X�N�Ɣ�r���A�ǂ��������X�N���傫�����f���邱�ƂɂȂ邾�낤�B�g�p�ςݔR�����́A���������ݗʂ��傫���Ȃ����Ƃ���A�ċN���Ɋւ�鐭�����f�ɉe����^����v���ɂ͂Ȃ�Ȃ��ƍl����B

���ɁA�����I�G�l���M�[����ɂ��Ă͂ǂ����B2030�N�ɂނ��āA����A���q�͔��d���A�y�щΗ͔��d���Ƃ��ɘV�������Ă����B�����āA�Đ��\�G�l���M�[������ɂȂ�\���͒Ⴂ�Ɨ\�z�����B�d�͏���ʂ���������\�����Ⴂ�B�ȏ�̂悤�ȑz������ƂɁA2030�N���̔��f�͈ȉ��̂悤�ɂȂ�Ɨ\�z�����B

�@�Đ��\�G�l���M�[��ȃG�l�Z�p�̕��y�͉\�Ȍ��萄�i����B

�A�ΉA�܂��͌��q�͔��d����V���݂���K�v������B�ǂ���ɂ��꒷��Z������̂ŁA���̔��f�͎��ӂ̊��Ɉˑ�����B

�Ō�ɁA�����I�ȁi2050�N�ȍ~�j�Ή��͂ǂ����B���̏ꍇ�ɂ́A�����ɂ킽���ē��{�̖ڎw���ׂ��G�l���M�[�\�����ǂ��l����̂��Ƃ����傫�Ȗ₢����n�߂�K�v������B�G�l���M�[���v�Ɋւ���Z�p�I�E�Љ�I�s�m�萫�����ɑ傫�����߂ɁA�����𑍍��I�ɍl�������V�i���I�ݒ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����ŏd�v�ȓ_��������ƁA

�@����������Z�p�Ɋ�Â��Ď��v�\������̓I�ɕ`���A���̃����b�g�E�f�����b�g������B

�A�����̃V�i���I����ɑΉ��ł���悤�Ɋ�ՂƂȂ�Z�p�ɓ��������Ă����B

�Ƃ������ƂɂȂ�B

���Ď��ɁA2050�N���̃G�l���M�[�\���Ɋւ����ʕ��͂̍l�����Ǝ�@�ɂ��ďЉ��B��{�I�ȍl�����́A�P�j�������̂���z���p���邱�ƂƁA�Q�j���ΔR���̎g�p�ʂ�CO�Q�r�o�ʁA�ꎟ�G�l���M�[�\���Ȃǂɂ��āA��̓I�Ȑ��l���Z�o���Ĕ�r�������邱�Ƃł���B���͂��ׂ����ڂ́A�P�j2050�N�ɂ͂ǂ̒��x�G�l���M�[���g���Ă���̂��Ƃ����Љ�z��A�Q�j�Đ��\�G�l���M�[�⌴�q�͔��d�̋Z�p�����̌��ʂ��A�R�j�G�l���M�[�ɌW�郊�X�N�̐����ƂȂ�B�Љ�z��Ɋւ��ẮA���ɕs�m�萫���傫���ƌ��킴��Ȃ��B�Đ��\���G�l���M�[�̋Z�p�����ɂ��ẮA���z�����d�̗���Ƃ�ƁA�~�d�r�̊��p���K�{�ƂȂ�A���̒~�d�ʂ���肭�Ǘ����邱�Ƃ��d�v�ƂȂ�B�Đ��\�G�l���M�[�͎�͂ɂ͂Ȃ蓾�Ȃ����A�䗦���������錟���̉��l�͂���ƌ����邾�낤�B���X�N�Ɋւ��Ă͈ȉ��̓_���s�m��ł���A�s�����ł���B�Ⴆ�A�P�j���ΔR������̈��萫�A�Q�jCO�Q�r�o�̐���A�R�j�G�l���M�[���v�̒��x�A�S�j�Đ��\�G�l���M�[����d�͂ɂȂ蓾�邩���̓_�ł���B

�����܂��Ă̓��ʂ̎{��ĂƂ��čl������͈̂ȉ��̒ʂ�ł���B

�@�Đ��\�G�l���M�[�A�y�яȃG�l���M�[�̋Z�p�J���𐄐i����B

�A�������G�l���M�[�����l����ƁA���q�͋Z�p��Ղ��ێ����{���邱�Ƃ��d�v�ł���B

�B�Z�����I���q�͐���́A���q�͂ɌW�郊�X�N�Ɖ��ΔR���ɌW�郊�X�N�Ƃ̃o�����X�Ŕ��f����K�v������B

���҂̍Ō�̂܂Ƃ߂́A����̉䂪���̃G�l���M�[������l�����Ŕ��Ɏ����ɕx���̂ł���A�W�҂͏d���~�߂�K�v�����邾�낤�B

�i���ʁ@�L�j

�S�D[ONSA��܍u��]

���[�U�[�v���Y�}��w���������ɂ��זE�����튯�̂��̏�ώ@�i����y�[�W )

�@�@���{���q�͌����J���@�\�����Ȋw�������@�ʎq�r�[���Z�p�������j�b�g�@�����@��F

�����̋N���𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ́A�l�ނ̎��R�Ȋw�ɂ����鋆�ɂ̖ړI��1�ł��邪�A���̂��߂ɂ́A�����̍ŏ��P�ʂł���זE�@�\�̉𖾂��d�v�ł���B�{�u���ł́A�����𑜓x�������A�������זE�����܂܁u���̏�v�ώ@�����@�ł��郌�[�U�[�v���Y�}��w���������̊J���ƁA�����p�����e��זE�ώ@�̂������̗�ɂ��ďq�ׂ�ꂽ�B�Ȃ��A�{�u���͕���24�N�x�̂n�m�r�`��܍u���ł���B

�u���ł́A�܂������Ȋw�����̗��j�ɑ����A���������̂��߂̏]���̃c�[���Ƃ��ď]���p�����Ă������w�������A�d�q�������Ɣ�r�����ꍇ�̓�w���������̗D�ʐ��ɂ��Đ������������B���̌������́A���P�x���[�U�[�������\�ʂɓ��Ă��Ƃ��ɔ������鍂���x�v���Y�}������˂�����w���������Ƃ��ėp���錰�����ł���i�}4�j�B���w�������ɔ�ו���\�������A�d�q�������ƈقȂ�A�������܂܂̏�ԂŊϑ��ł���Ƃ�������

�}4�@���[�U�[�v���Y�}��X������p���������^��w���������̌���

�����邪�A��w���������̓������ꌾ�ŕ\���̂��u���̑��v�ł���B�����ŗp����w���̔g���́A���傤�ǒY�f�̂j�z���[�i4.4nm�j�Ǝ_�f�̂j�z���[�i2.3nm�j�̊Ԃɂ���A�זE�����ɂ�������Ԃł��A�w���͐��ɂقƂ�Njz������邱�ƂȂ��A��ɒY�f����ł��Ă���זE�̑��������R���g���X�g�œ�����̂ł���B�i�u����A�������Ƃ߂Ă����M�҂́A�������̕ێ��ɗp���钂���V���R���̒��f�����̑��ɉe�����y�ڂ��Ȃ����A�Ǝ��₵�����A���ۏ�A�قƂ�lje���͂Ȃ��Ƃ������Ƃł������j�B��w���������̊J����1950�N�ォ��s���Ă������A��w���̋P�x���s�����邽�߁A�זE�̑����Ƃ邽�߂ɂ͐����Ƃ����������Ԃ��K�v�ł������B�������A�����Ԃɂ킽��B���̊ԂɍזE�͉^�����A�𑜓x���ቺ�������A�����Ԃ̂w���Ǝ˂ɂ��זE�ւ̕��ː��e�����������Ȃ��Ȃǂ̑��肪�������B�����ŁAJAEA�ۗ̕L���鍂���x�E���i�����[�U�[�Ǝ˂ɂ���Đ����������P�x�Z�p���X�w������p���邱�Ƃɂ���āA�����̖��͉������ꂽ�B���Ȃ킿�A���i�m�b�Ƃ����u���I���ɂ���Đ������זE�̐G��\���𖾗ĂɊώ@�ł����̂ł���B���̓_�ɂ����āA�����ł���M�҂́A�u�����𑜓x��̂́A�w���̋P�x���Ⴍ�Ă������Ă��A�����t�H�g�������K�v�Ȃ͂��ł���A�u���I���ł��זE�ɑ�����ː��e���͖����ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ����H�v�Ǝ��₵���B����ɑ��铚���́A�u�m���ɍזE�͘I���̌㎀�ʂ��A�����Ă��邤���ɎB�����s���̂ł���v�Ƃ������̂ł������B��������܂��g���A�זE�ւ̂w���̕��ː��e�����u���̏�v�ώ@�����i�Ƃ��Ă���w���������͎g����̂ł͂Ȃ����ƕM�҂͊������B���āA��w�����������זE�ώ@�Ɋ��p���邽�߂ɂ́A�זE�̑����B�邾���łȂ��A����͍זE�����튯�̉��ɑΉ����邩�𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ��d�v�ƂȂ�B�����ŁA�זE�����튯�̍\�����A������ԕ���\�Ŋώ@�ł����w���������ƁA�u�������p���čזE�����튯�̈ʒu���𐳊m�ɓ���ł���u����������g�ݍ��킹�邱�Ƃɂ��u�n�C�u���b�h�����@�v���J�������B�}5�Ƀ~�g�R���h���A��I��I�ɕW���\�ȃ}�C�g�g���b�J�[�ɂ����F���A�u���������Ƃ̕��p�ŎB�������������C�f�B�b�q�זE�̓�w�����������������B�u���������p�����n�C�u���b�h�����@�ɂ��A����܂łɖ��炩�ɂ���Ă��Ȃ������~�g�R���h���A�ƍזE���i�𐳊m�ɓ���ł����̂ł���B

�}5�@�������C�f�B�b�q�זE�̓�w�����������̊g�呜

�u���̂܂Ƃ߂Ƃ��āA��w���������́A�זE�̖Ɖu�@�\�����A�זE�����ϊ��@�\�A�^���p�N�������ȂǁA�L���������ۂ��זE���x���ŗ������錤���ɖ𗧂��Ƃ����҂ł��邱�Ƃ��q�ׁA�����̋N���̉𖾂ɔ��鑽���̒m������w���������ɂ���Ă����炳���ł��낤�Ƃ��߂������ču�����I����ꂽ�B

�T�D �w�����R�d�q���[�U�[�r�`�b�k�`���t�H�g���@�T�C�G���X�i����y�[�W )

�����w�������d��������XFEL�����J������

�O���[�v�f�B���N�^�[�@��@�q��

�{�u���́A2006�N�x����5�N�Ԃɂ킽�荑�Ɗ�Z�p�Ƃ��Č��݂��s���A2012�N3�����狟�p�^�]���J�n�������P�x�R�q�[�����g����SACLA�́A����1�N�Ԃ̉^�]�Ɨ��p�����̃g�s�b�N�X���Љ����̂ł���B

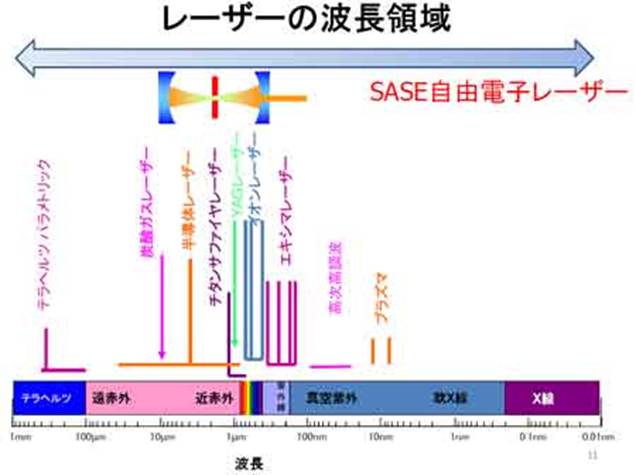

�u���ł́A�܂��͂��߂��A�u���[�U�[������v�Ə̂��āA���Ƃ������͓̂d�q���^�����邱�Ƃɂ���Ĕ������邱�Ƃ�A�����v�Ȃǂ̂��ꂼ��̓d�q���u����Ɍ����o���v�J�I�X�����Ɣ�ׂāA�d�q���u������Č����o���v�R�q�[�����g�����̓������q�ׂ�ꂽ�B�R�q�[�����g�����A���Ȃ킿���[�U�[�ɂ́A���O��������A�ԊO�̈�ɂ����ăG�L�V�}���[�U�[�AYAG���[�U�[�A�Y�_�K�X���[�U�[�Ȃǂ����p����Ă���B����A���ȑ����^(self

amplified spontaneous emission, SASE)���R�d�q���[�U�[�́A����`�}���A�����U��͕s�v�ŁA�e���w���c�悩��w����܂ŁA���ׂĂ̔g����œ��삷�邪�A�Z�g���̈�i�w���̈�j�ł̊��p�����ɗL���ł���i�}6�j�B

�}6�@���[�U�[�̔g���̈�

�w�����R�d�q���[�U�[(XFEL)�́A�č���LCLS(Linac Coherent Light Source�A2009�N����ғ�),�@�h�C�c��European

XFEL�i2015�N�ғ��\��j�����邪�A���������σX�P�[���̑傫�Ȏ{�݂ł���B�܂��A���v�ɑ��ď\���ȃr�[���^�C�����ł��Ȃ��Ȃǂ̖�肪����B����ɑ��A���{��XFEL�v���W�F�N�g�̎w�j�́A���u���ł��邾���R���p�N�g�ɂ��Ē�R�X�g�ƍ����\�̗�����}��AXFEL�𑽂��̐l�̎�ɓ͂����̂ɁA�Ƃ������̂ł������B���̎w�j�Ɋ�Â��A�d�q�r�[���G�l���M�[��}�����邱�ƂŃT�C�Y����A�����z�ň�C�ɉ������邱�Ƃɂ��A����ɃT�C�Y�̒ጸ�ɐ��������B����SACLA�̑S�̃V�X�e���̐���������A���Y������9���ȏ�Ƃ������Ƃł������BSACLA�̌��݂�2006�N�Ɏn�܂�A2020�N���璲���^�]�A2011�N6���Ƀ��[�U�[�������m�F�A�e�X�g�^�]�̌�A2012�N3�����狟�p�^�]���J�n���ꂽ�B

�}7�@SACLA�������̊O��

���ɁASACLA���T�C�G���X�Ƒ肵�āA�ǂ̂悤�ȗ��p�������s���Ă��邩�̏Љ�������B�}7��SACLA�������������Ă���BSACLA�̗��p�Ƃ��ẮA�傫�������ĂQ����A�P�́u�݂��Ȃ��������̂��݂�v�A����1�́u����Ȃ��������̂�����v�ł���B���w������f�o�C�X���쌴���ȂǁA�t�F���g�b�I�[�_�[�̑��������A�זE�A�������Ȃǔ����T�C�Y�̂̍\���A���������̊ώ@�A�ȂǁA���܂Ŋώ@���邱�Ƃ̂ł��Ȃ��������̂��ς邱�Ƃ��\�ƂȂ�B�܂��A�����w���̏�ɂ����Č��q���q���ǂ̂悤�ȕs�v�c�Ȃӂ�܂������邩�Ƃ������Ƃ�A����𗘗p�����ޗ��̂w���i�m���H�Ƃ��������p���l������B����ɖʔ������p�Ƃ��āASACLA��SPring-8���Ɏg���A�܂��ASACLA����́u�s���w���v�ɂ���u�̓������u�����v���Č���ƂƂ��ɁASPring-8����́u�}�C���h�Ȃw���v�ŁA�����̕ω���ǔ����邱�ƁASACLA������̉s���d�q�r�[����SPring-8�ɑł����ݐ��\�����コ������@�Ȃǂ��Љ�ꂽ�BSACLA�ɂ�����Z�p�͓��X�i�����Ă���A�r�[��������ɏ������i�肱�ދZ�p�A��p��CCD�J�������J�����邱�Ƃɂ��A1�b�Ԃ�60���̎ʐ^���B�葱����Z�p�Ȃǂ��q�ׂ�ꂽ�B�܂��f�[�^��͂Ɋւ��Ă��A���Ƃ��w�������b�b�c�J�����̃f�[�^���A�I���T�C�g�f�[�^����������A�X�[�p�[�R���s���[�^�u���v�ʼn�͂���Z�p���Љ�ꂽ�B

�u���̍Ō�ɓ�����ASACLA�����̎�͂�20-30��̎�茤���҂ł��邱�ƁA�O������̃g�b�v���x���̌����҂��吨�����ɎQ�����Ă��邱�ƁA�����i�d���j�ɂ��Ȃ��琢�E�ꗬ�̌�������̌��ł��邱�ƂȂǂ��q�ׂ�ꂽ�B���ꂩ��܂��܂����W���Ă���XFEL�ɂ�錤���̐���������������u���ł������B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�␣�@�L�j

�U�D �d�q���Ǝˑ��u�̗��p�����i����y�[�W )

������Ђm�g�u�R�[�|���[�V���������펖�ƕ�

�Z�p���V�X�e���O���[�v��C�@���V�ێu

���Ђ͉䂪���̍H�Ɨp�d�q���Ǝˑ��u�̃g�b�v���[�J�[�ł���B���u�̐����݂̂Ȃ炸�A�����Ǝ˂�ϑ��Ǝ˂����Ă���A�����ɎO�����̈ϑ��Ǝˋ��_���͂��ߕč��A�����ȂǍ��O�ɂ��W�J���Ă���B����͓d�q���Ǝ˂��ǂ̂悤�ȕ���Ŕ@���ɉ��p����Ă��邩���A���̌����ƕ����Ď��ۂ̗�������Ȃ��炲�u�������������B

�ŏ��ɊȒP�ɂ����g�̉�Ђ̏Љ������Ă���{��ɓ������B�܂��A�d�q���Ǝ˂̎d�g�݂��T�������B�M�҂ɂ��o�������邪�A�e���r���u���E���ǂ���������ɂ́A��ʂ̕��ɓd�q���Ǝˑ��u�̌����𗝉����Ă��炤���߂ɂ́A�ƒ�ɂ���e���r���ɂƂ��Đ������₷�������B�ŋ߂͉t���e���r�����ʂɂȂ��āA�u���E���ǂ�m��Ȃ��l�������Ă����̂ŏ��X����Ȃ����B���V�u�t���u���E���ǂƂ̃A�i���W�[�Ő����������A����͐V�����H�v���K�v�ƂȂ낤�B���ۂ̓d�q���Ǝˑ��u�ɂ͐}8�Ɏ����悤�Ƀu���E���ǂƓ����d�g�݂̓d�q�r�[���̏Ǝ˕����𑖍�����X�L�����^�Ƒ����̃t�B�������g�����ɔz�u���Ĉ��̖ʐςɓ����ɓd�q�����Ǝˏo����G���A�^������A�ړI�E�p�r�ɂ���Ďg����������B�X�L�����^�͈�ʂ�300kV����5,000kV���x�̍��d���Ǝˑ��u�ɗp�����A��Ƃ��Č�����ΏۂƂ��Ă���B����A�G���A�^�͐≏��̉ۑ肩�獂�d����

�}8�@�d�q���Ǝˑ��u�̌����}�i���F���^�A�@�E�F�����^�j

����ŁA300kV���x�܂łŔ������ƎˑΏە��Ƃ��Ă���B���Ђ͉���̃^�C�v�̓d�q���Ǝˑ��u���̔����Ă���B

�d�q���Ǝ˂ɂ����H�̓����Ƃ��āA�@�G�l���M�[�ڒ������邽�߁A�G�l���M�[���p���������߂���A�A�w�����������o����̂ŁA�z�����ʗ��������o����A�B�퉷�g�p����ʓI�ł���A�C�G�}�s�v�Ŕ������\�ł���A�D�d����ON/OFF����݂̂Ŕ������䂪�\�ł���Ȃǂ̗D�ꂽ������L����B�܂��A�d�q�̉����d�����������A�ޗ��̐[���̈�܂Ŕ������\�ł���A�d�q�̐��ʂ��傫���������ʂ�傫�����邱�Ƃ��\�ł���A�p�r�ɑΉ����đI������Ηǂ��B����f�ނɑ��ēd�q���Ǝ˂��邱�Ƃɂ��t�^�\�ȗl�X�Ȑ�����}9�Ɏ����Ă���B

�}9�@�d�q���Ǝ˂ɂ���đf�ނɕt�^�\�Ȑ���

�u���ł͓d�q���Ǝˑ��u�̃X�y�b�N�ƑΉ������āA�ȉ��̓��e�ɂ��Ď��ۂ̎ʐ^�������Ȃ��番����₷�������������B�@

1.

�ˋ��d���i���˂��j�G�����q�ޗ��̈ꕔ�̕��q������d�q�ɂ���Đؒf���A�ד��m�̍����q���Č��������A���傫�ȕ��q�ʂƂ��邱�Ƃɂ��ϔM���A�ϖ�i�������コ����B

���p��F�ϔM�d���A�M���k�`���[�u�A���A�|���I���t�B���A�^�C���A�����𐫍ޗ�

2.

���W�J���d���i�d���j�G�ᕪ�q�ޗ��ɓd�q���Ǝ˂��A�ᕪ�q�Ԃ��d�������č��@�\������B

���p��F���@�\���t�B�����A�L�F�h���A���σ{�[�h�A�t���[�����O�A�q��@�p�ޗ�

3.

�O���t�g�d���i�ڂ��j�G�����q�ޗ��ƒᕪ�q�ޗ����d�������āA�V�@�\��t�^����B

���p��F�C�I�������s�D�z�A�����ߏW�ށAPET�@�ہA�������p�z���ށA�d�r�p�Z�p���[�^

4.

�����̉��p�G�����̍ޗ��ɓd�q���Ǝˌ��ׂ����āA�V�@�\��t�^����B

���p��F�p���[�����́A�Ɠd�A�Y�Ƌ@��

5.

�E�ہA�ŋہG�d�q�Ǝ˂ɂ��L�Q�ȃE�C���X��ۗނ�DNA��j�ĎE�ۂ��邢�͖ŋۂ���B

���p��F��×p��A�����p�����@��A�H�i�e��A�s�D�z

6. ���ۑS�G�r�C�ݔ����邢�͔r���ݔ��̃v�����g�ɓd�q���Ǝˑ��u��ݒu���āA�L�Q�����̏������s���B

7. ���ː������G�ʏ�̎�@�ł͕����̍���ȕ����ɓd�q���Ǝ˂��s���A���̍ޗ��̗L�p�Ȑ�����������������q�Ȃǂɉ��H����B

���p��F�����܁A�Y���ށA�o�C�I�R���B

���̍u�������V���|�W�E���̎Q���҂̊F����͎��B�̐����ɒ����������i�̑������d�q���Ǝ˂̉��b�ɗ^���Ă��邩�𗝉��o�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�䍑�ɂ͕��ː��ƕ��������Ŗь�������l�����Ȃ��Ȃ����A�Ⴆ�ΎԈ�����グ�Ă������̃p�[�c�ɓd�q���Ǝ˂̋Z�p���g���Ă���A�d�q���Ǝ˖����ł́A�����̍����\���͎����o���Ȃ������ł��낤���Ƃ������o����B����̍u���̓��e���o���邾�������̐l�X�ɗ������Ă��炢�������̂ł���B

�V�D ���ʂ̋N���q�b�O�X��ǂ��i����y�[�W )

����w��w�@���w�����ȁ@�y�����@�Ԋ_�@�a��

��N�A���̃V���|�W�E���ł͈�ʂ̕��X���S�������Ă���悤�ȉF����l�Êw�Ȃǂ̕���Ŏ��X�ɉ������g�s�b�N�X�����グ�A���Ƃ̕��ɏo���邾�����ՂɎs���ɕ�����₷�����u�����Ă����������Ƃ����肢���Ă����B

����͍ŋ߂̃��f�B�A�ɓx�X���グ���Ă����F���̋N���Ɋւ��q�b�O�X�ɂ��ĉԊ_�u�t�ɂ��u�������肢�����B�����Q�R�N�̕�ꍠ�Ɍ����҂����N�T���𑱂��Ă����q�b�O�X�炵���M����������ꂽ�Ƃ̔��\�����B���q�j�����@�\�i�ʏ́FCERN�j����o����A�����Q�S�N�č��ɂȂ��Ă��Ȃ�̊m���Ńq�b�O�X�ƍl������ƌ��\���ꂽ�B�Ԋ_�u�t���x�X�����Ŏ����ɏ]������Ă���B

�����̍ŏ��P�ʂł���ƍl����ꂽ���q�������ɍ\������L���邱�Ƃ����炩�ɂȂ�A������f���q�ƌĂԂ悤�ɂȂ����B�F���͂P�R�V���N�O�Ƀr�b�O�o���ƌĂ��唚���ɂ���Ēa�������ƍl�����Ă���A�����ɑ��݂��Ă����̂͑f���q�݂̂ŁA�����������͎��ʂ�L���Ă��炸�����ʼn^�����Ă����B

���ꑊ�ΐ����_�ł͎��ʃ[���̕��̂͌����ʼn^�����邪�A�₪�đf���q���u�����ɂ��A�N�H�[�N�R����\�������z�q�A�����q��N�H�[�N��������Ȃ�n�h�������o�������A�f���q�����ʂ��l�����Ȃ����藝�_�I�Ɍ��݂̉F���͑��݂����Ȃ��̂ŁA�F���̗��j�̂ǂ����̒i�K�Ŏ��ʂ������ƂɂȂ����͂��ł���B���Ȃ݂ɓ���݂̂���d�q�͑f���q�̈�ł��邪�A�d�q�����ʂ��̂̓r�b�O�o����10-10�b�Ƃ����Z���Ԃ������ł���B���f�̌��q�j�ł���z�q�A�w���E�����q�j�̃����q�͂��悻3����ɂ͐����������A�Ȍ�͂��ꂼ�ꂪ�v���Y�}��Ԃő��݂��Ă���A����炪�d�q�ƌ������Č��q���`�����閘�ɂ�38���N�Ƃ��������N���K�v�ł������B

���̊Ԃ͉F����Ԃ�`�d������͓d�q�Ƃ̏Փ˂ɂ��U������Ē��i�o�����A���̒���Ԃł��������A���q�̌`���i���q�j�Ɠd�q�̑�����ԁj�ɂ��d�q�̖��x����������͒��i�ł���悤�ɂȂ�A���ʂ����ǂ��Ȃ����B������F���̐���オ��ƌĂ�ł���B�}10��CERN�������Ă���F���̗��j�}�Ɏ��ۂ��������������̂ł���B

�}10�@�F���̗��j�͎��}�i���}�FCERN�j

�}11�@��̌��q�̃G�l���M�[�Ɖ^���ʕ��z���狁�߂�ꂽ���ʕ��z

�iCERN ATLAS�����O���[�v�j

���āA���ʂɂ͓������B���̏d����ő̊�����d�͎��ʂ̑��Ɋ������ʂ�����B�������ʂ̓j���[�g���͊w�̍u�`�ŏK�����̂ɗ́i���j���y�ڂ����ۂɂ��̕��̂��@���Ȃ�����x�i���j�邩�Ƃ����W���@���������@�ŏo�Ă���W�����ɑ�������B����͂���Η͂ɑ��铮�����^����w�W�ł���B�F���_�ŋc�_���鎿�ʂ͊������ʂł��邪�A�d�͎��ʂƊ������ʂ̊Ԃɂ͓����������藧�B�͂Ɋւ��Ď��B�ɓ���݂̂���͕̂��̊Ԃɓ������L���͂Ǝ��ꒆ�œ����d���C�͂ł���B�܂��A��a���̂��錾�t�ł͂��邪�A�����͂Ǝア�͂ƌĂ�錴�q�j���ŏd�v�ƂȂ�͂�����B

CERN�͐��E�ő�K�͂̑f���q�����w�̌������ł���B�X�C�X�̃W���l�[�u�̐����̃X�C�X�ƃt�����X�̍����ɂ܂������āA�n���Ɍ��݂��ꂽ����27km�̑�^������𒆐S�ɁA���E�e������W�܂���3000�l���x�̌����҂��f���q�����w�̌����ɏ]�����Ă���B���B���������牽�C�Ȃ��g�p���Ă���C���^�[�l�b�g�̌���ł���HTML��World Wide Web�͓���CERN�Ō������Ă��錤���ғ��m�̏������̎�i�Ƃ��ĊJ�����ꂽ�����ł���B

�{�u���̎��ł���q�b�O�X�͎��ʂƂǂ��ւ��̂ł��낤���H�O�q�̂悤�ɑf���q�������ʼn^�����Ȃ��Ȃ������Ƃ́A�����ɂ����Ȃ������Ƃ��Ӗ�����B�F���ɂ̓q�b�O�X��Ƃ����ꂪ���݂��Ă��āA�f���q�̓q�b�O�X��̒�R�ɂ�葬�x�������A���ʂ��Ƃ������ʂƂȂ�B�f���q�ƃq�b�O�X��Ƃ̑��ݍ�p�̌��ʂƂ��Đ�������̂��A�q�b�O�X���q�ł���A�����CERN��ATLAS�Ƃ������o��łقڃq�b�O�X���q�ɂ��Ƃ݂���M����������ꂽ�Ƃ������Ƃł���B������8TeV�Ƃ������G�l���M�[�Ō����߂��܂ʼn�������2�̗z�q���݂��ɔ��Ε�������Փ˂����A���̍ۂɔ�яo���Ă��鑽���̑f���q�����o���邱�Ƃɂ���čs��ꂽ�B�����ŐV�������o���ꂽ�̂�����126.5GeV�̑�������M���ł���A��͂̌��ʃq�b�O�X���q�ł���m���͔��ɍ����i�}11�j�B���̐M�����U�ł���m����0.0000000001�����Ȃ������ł���B�������Ȃ���A���̎����̑�ςȂƂ���́A�q�b�O�X���q�̐�������m���͗z�q�E�z�q�Փ˂�40�����1��̒��x�ł���A����ɐ����q�b�O�X���q�͂����ɑ��̑f���q�ɕς���Ă��܂����Ƃł܂��ɓV���w�I�ȉ̎������K�v�ł���A�����ҒB�͌��_���o���ɂ͂����܂ł��T�d�̂悤�ł���B

�F���̋N���ɂ܂ők���ċc�_�o����悤�ȑf���q�����Ƃ����͔̂��ɑ�^�̉������K�v�Ƃ��邱�Ƃ��ǂ����������B�������A�U���̐M���𑨂����\����r�����邽�߂ɁA�X�Ȃ��ςȍĊm�F�̎������\�肳��Ă��邱�ƂȂǁA�M�҂̂悤�ȕ����̌����҂���͂�����Ƒz�������Ȃ��B�t���A������l�X�Ȏ���A�ӌ����o�Ē��g�͓���ł͂��������A��ϗǂ������Ǝv���B

�i�哈�@�L�j