�@

�@

�@

|

�iONSA��܍u���j

�@���j���[�N���A�T�C�G���X����܁i���́F�I���T�܁j�́A����̏d�v�Ȏ��ƂƂ���1985�N����1996�N�܂�12�N�Ԃɂ킽���āA���ː��E���ː����ʌ��f�֘A�̕���Ō��т̂�������50�Έȉ��̌����ҁE�Z�p�҂̌������s���Ă���܂������A������Œ��f������Ȃ��Ȃ��Ă���܂����B����10�N�ɉ���W�҂���I���T�ܕ����̂��߂̂������������A����11�N�x������ĊJ�������҂ɋ��s��w���q�F�������̐��ː���������������܂����B

�T�D[22�N�x�I���T���]

���ˌ����X�o�E�A�[�z�������@�̌����i����y�[�W )

���s��w���q�F�������@���ˁ@��

�u���҂́A�����Ƃ���RI�łȂ����ˌ���p���āA���ׂẴ��X�o�E�A�[�j��ɑ���G�l���M�[�̈�ɂ�����z���X�y�N�g���𑪒肷����@���J�������B�{�u���ł́A���X�o�E�A�[�����̊�b����A�ŋ߂�SPring-8�ɂ����錤�����ʂ܂ł̂킩��₷��������s��ꂽ�B�ȉ��A���̊T�v�������B�܂��A��ʓI�ȃ��X�o�E�A�[���ʂ̐�������u���͎n�܂����B���X�o�E�A�[���ʂƂ́A�������A�ő̓��̌��q�j�ɂ���Ė������ŋ��z������錻�ۂ̂��ƂŁA�h�C�c�̕����w�҃��X�o�E�A�[�����������B���̌�A�ő̓��̓d�q��Ԃ⎥�C�I��Ԃ��ڍׂɑ��肷���i�Ƃ��čL�����p����Ă���B�ʏ�̃��X�o�E�A�[�����@�ł́A���ː����ʑ�(RI)���K���}�����Ƃ��ėp����BRI��������̃K���}�����A�G�l���M�[���h�b�v���[�V�t�g�ɂ���ĕω������Ȃ��瑪�莎���ɏƎ˂���B���莎���̌��q�j�ɂ����鋤�G�l���M�[���Ǝ˃K���}���̃G�l���M�[�ƈ�v�����ꍇ�ɂ̂z����������B���̋z���X�y�N�g���𑪒肷�邱�Ƃɂ��A�������q�j�̓�������ɂ�镪�ʂ����肳��邱�Ƃ���A�ő̓��̌��f�I��I�Ȏ�����d�q��Ԃ̏ڍׂ�]���ł���B

����܂łɁA45��ނ̌��f�Ń��X�o�E�A�[���ʂ��ϑ�����Ă��邪�AFe-57�ȊO�̊j��ł͐����̎������Z�����ƂȂǁA���ۂɎ����Ɏg�p����͍̂���ł��邱�Ƃ���A���f�I�𐫂Ƃ������X�o�E�A�[�����@�̓������\����������Ă��Ȃ������B�����ŁA���P�x���A���w�����A�W�����A����уG�l���M�[�ςƂ������D�ꂽ�����������ˌ��w����RI�����̑���Ɏg�p���邱�Ƃ��l����ꂽ�B���̕��@�̊T�����A�}���Ȃǂ�p���Ă킩��₷�������ꂽ�B

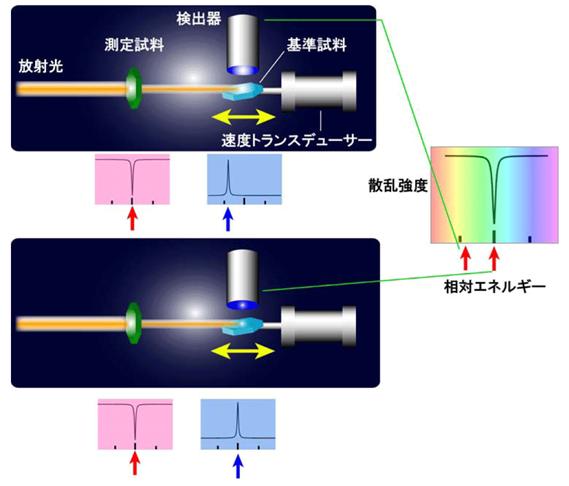

�}7�ɕ��ˌ��z�����X�o�E�A�[�����@����T�O�������B���x�g�����X�f���[�T�[�ɂ���ăh�b�v���[�쓮������������̃G�l���M�[�����莎���̃G�l���M�[�ƈقȂ�ꍇ(��)�A��v�����ꍇ(��)�B���ꂼ��̏ꍇ�ɑΉ��������o�킩��̃J�E���g�f�����z���X�y�N�g��(�E)�B���G�l���M�[�̈Ⴂ�����g�̃X�y�N�g���Ŏ����B���莎����ʉ߂��������ˌ���������ɏƎ˂��A���̊�����ɂ����ċ��z�����ꂽ���q�j������ԂւƒE��N����ߒ��ŕ��o�����K���}�����A������̑��x�̊��Ƃ��đ��肷��B������ɂ�����G�l���M�[���h�b�v���[�V�t�g�ŕς��Ȃ��瑪�肷�邱�Ƃɂ���ē�����z���X�y�N�g����RI������p�����ꍇ�ɓ����郁�X�o�E�A�[�X�y�N�g���ɑ���������̂ł���B

�}7���ˌ��z�����X�o�E�A�[�����@����T�O

���̕��@��p���邱�Ƃɂ���āA�܂��A���X�o�E�A�[����p��RI�����̍쐻������ł�����Ge-73�̋z���X�y�N�g���̑���ɐ����������Ƃ������ꂽ�B���ˌ����X�o�E�A�[�@�́A���łɗl�X�ȕ���ɂ����Ă̗��p���J�n����Ă���B����1�̗�Ƃ��āA���f���������Ɋւ��錤�����ʂ������ꂽ�B��y�ނ͑�ʂ̐��f���z�����邱�Ƃ���A���f�R������Ƃ���N���[���G�l���M�[�Љ�ɂ����ďd�v�Ȗ������ʂ����ƍl������B�����ŁAEu�̐��f�����̍������ɂ�����ӂ�܂��Ɋւ��āA���ˌ����X�o�E�A�[������p���Ē��ׂ��B�����ɂ��邽�߂Ƀ_�C�A�����h�A���r�����g�p���Ă̎����ł́A�����̃T�C�Y��100��m���x�Ɍ����邪�A���̂悤�ȃT�C�Y�ł̎����͒ʏ�̃��X�o�E�A�[����ł͍���ł���B���ˌ����X�o�E�A�[��������̌��ʁAEu���f�����̉�����2GPa�t�߂܂ł̈��͂ł�2���ł��������A14GPa�Ƃ����������ɂȂ�ƁA3���ɕω����邱�Ƃ����߂Ė��炩�ƂȂ����B

�ȏ�̂悤�Ȍ������ʂ������ꂽ���ƁA�ȉ��̂悤�ȃR�����g�������āA�{�u�����I����ꂽ�B�u�{���@�́A�܂��J������ĊԂ��Ȃ����A���X�o�E�A�[�����̌��f�I�𐫂Ƃ����������\���Ɋ����������@�ł���A�������A�������A���ቷ�A��������Ƃ����������Ɍ������ł̑���A����ɂ́A����߂ď����������̑�����\�ɂȂ邱�Ƃ���A����l�X�Ȍ�������ŗL���ɗ��p����邱�Ƃ�����Ă���v �i�␣�@�L�j

6.���R���g���X�gX��CT�̗��p�i����y�[�W )

���s�H�|�@�ۑ�w�@����K�G

X��CT�͕a�@�ȂLj�Ë@�ւōL�����p����A����ꂽ�l�̗̂葜�ɂ��f�f����ю��×p�c�[���Ƃ��ē���݂̂��鑕�u�ł��邪�A����̐���u�t�̍u���͂����ƃR���p�N�g�ʼn��i�������Y�Ɨp�Ƃ��Ă̊J����O���ɂ��������̂ł���B

���݂̂悤�Ɏ��p�����}���ɐi�̂̓R���s���[�^�[�̐��\������I�ɂ����������Ƃɂ��A���摜�f�[�^����v�Z�@�ɂ��č\�����Z���Ԃōs����悤�ɂȂ������Ƃ��傫�����Ƃ��w�E�����B

�܂��AX��CT�̊J���̗��j�ɂ��Ă������̋�������b����Љ���BX��CT�̊�{������1917�N�ɐ��w�҂̃��h���ɂ���Ď����ꂽ�u�����邢�͎O�����̕��̂͂��̓��e���̖����f�[�^�����`�I�ɍĐ��ł���v�Ɋ�Â��Ă��邪�A����ł��������߂ɒ��炭�������ꂸ�ɂ����B1960�N��ɂȂ��ă��h���̘_���Ɠ��e�͓����ł��邪�č��̕����w�҃R�[�}�b�N�����\�����_������ƂȂ�A�p��EMI�В����������̃R���s���[�^�[�Z�t�ł������n�E���Y�t�B�[���h��1968�N�ɐ��i���ɒ��肵1972�N�ɍŏ��̐��i�����������B

���i���ɂ͑�ʂ̌v�Z�@�f�[�^�������K�v�ł��������AEMI�Ђł͂��ꂪ�\�ł������BEMI�Ђ̓��R�[�h��ЂŁA�����r�[�g���Y���������Ă����������ŁA�r�[�g���Y�ɂ�鑽�z�̎��v�̑�����X��CT�̊J���ɂ��Ă�ꂽ�Ƃ̘b�����邻���ł���B���̌��тɂ��n�E���Y�t�B�[���h�ƃR�[�}�b�N�̓m�[�x�������w�E��w�܂���܂��邱�ƂɂȂ邪�A���҂Ƃ���w�W�҂łȂ��A�V�������i�����ɏo��ɂ͕��쉡�f�^���K�v�ł��邱�Ƃ̈��ł���B��܂ɂ͎���Ȃ��������ACT�Z�p�Ɍ������Ȃ��摜�t�B���^�����O�Z�p�ŃC���h�̕����w�҃��}�`�����h���������m�[�x���܂ɒl���鑽��̌��т�����B���݂̉摜�č\���ɂ͓����̗��_���𗧂��Ă��邻���ł���B

X��CT�����ɏo�Ă���A�Z���Ԃ̊ԂɌv�Z�@�̐��\������I�ɏ㏸���A���i�͂���ɔ����Ē��������~�������Ƃ���A�]���͕a�@���ł̕a���f�f�Ɏ�Ƃ��Ďg�p����Ă���X��CT��2000�N������Y�Ɨp�ɂ�����Ɏg����悤�ɂȂ��Ă����B�f�f�p��X��CT�ł͔팱�҂̓x�b�h�ɐQ����Ԃ�X���������u�Ƃ��̌��o�킪���̎������]����\���ő��u����^�ł���A����\��1mm���x�ł���B����A�Y�Ɨp�͌�����������]����^�C�v�ŏ��^�����\�ł���A���̕����i�������Ȃ�A����\��3��m���x�ɂ܂ł������Ă��āA�]���̑����^�d�q�������Ɍ�����ׂ邱�Ƃ��o���郌�x���ɂȂ��Ă���B����\�͐����̍\���Ȃǂ̉��ǂɂ�肳��Ɍ���ł���\��������B

�u�t�͎���̌������Љ�ōŏ��͈قȂ���������������ۂ̑������Ȃǂ̌��ۂ����œ_�������Ŋώ@���Ă������Ƃ��q�ׂ��B���œ_�������͌��w�������ł��邪�A�œ_�[�x���ɂ߂ĐA�܂��ɏœ_�̍������ʒu�̏�������Ȃ��B���̎�_�Ƃ��v����������������āA�قȂ�œ_�ʒu�摜���d�˂邱�Ƃɂ��O���������č\���ɂ�蓾�邱�Ƃ��o����B���̋Z�p��i���������̂��A���݂�X��CT�ł���B�u���ł͌��������x���ł̉摜�č\���̗��Ŏ����Ȃ���A����̐��ł��鍂���q�����ւ̉��p�₻�̑��̕���ւ̉��p�ɂ��Ē��J�ɏЉ���B���Ƃ���X��CT�͕�����X���̋z���R���g���X�g�𗘗p������̂ł��邩��A�y�����f�ō\������Ă��鍂���q�̏ꍇ�́A���G�l���M�[��X���ł̓R���g���X�g�����Ȃ��B�������Ȃ���A�z���W����X���G�l���M�[�̊��ł��邩��A�ޗ��̍\�����f�ɓK�����G�l���M�[��I�����邱�Ƃɂ��A���m�ȏ��𒊏o�ł���B�������A��G�l���M�[�ł͋z�����傫�����āA���܂��R���g���X�g�����Ȃ����ƂɂȂ邪�A�K���ȃG�l���M�[�̑I���ɂ��Ⴆ�Ύ_�f�̊ܗL�ʂɈˑ����������q�̏������B

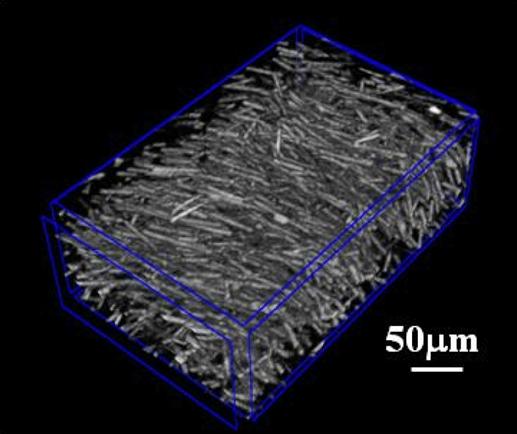

�u���ł͖{���������ɂ������ނ��邢�͎O��ނ̎������u�����h�����ꍇ�Ɍ`�������l�b�g���[�N�\���̒m�����瑊������z���̏��������N���ȉ摜�̗���������B�X�|���W�̋����k�ɂ��Ԃ�Ă����l�q�͒��ϓI�ŋ����[���B�ŋ߂͒Y�f�@�ۋ����ނ��d�v�Ȍ����ΏۂƂȂ��Ă���i�}8�j�B

����ɁA�u���Ҏ��g�����i����m�炳��Ă��Ȃ��d�q���i�ւ̉��p����ʂ̐l�X�ɃA�s�[������悤�Ȃ�������̏��}�A�ߕ��̓��Ȃǂ̑����̋�������摜�������Ă����������B�������}�Ɋώ@����鑽���̔����R���g���X�g�̖{

�}8�@�����q�ޗ����ɕ��U�����Y�f�@�ۂ�X��CT��

���͂܂����炩�ɂȂ��Ă��Ȃ��悤�ł���B��N�ẴI���T�̌��w��ł͓ޗǂ̊����l�Êw��������K�₵�����A���܂��ܓꕶ����̃N���K�^�����@����āA����CT�摜���}�X�R�~�Řb��ɂȂ��Ă��������ł������B���w���ɂ��̎����͓W������Ă��炸�A��ώc�O�ł��������A���̉摜�͍u�t��ɂ���ĎB�e���ꂽ�����ł���B

�ߔN�A�g�ѓd�b�Ȃǂ̓d�q���i�͏��^���⑽�w�����i�݁A���̂悤�Ȑ��i�����ɂ͎O�����\���̒m����������X��CT�̓K�p�͌������Ȃ������ł���B�����^�d�q�������ɔ䂵�ē����\���܂Ŏ��o���o����Ƃ����_�ŏ����̓C�����C���p�������u�Ƃ��āA��ʓI�ɂȂ�\�����������u���ł������B�Ȃ��A�{�u���̃n�[�h�ʂŏd�v�ȃT�|�[�g�����Ă���n�ꖖ�씎�m�i�i���j�r�[���Z���X�j�͋���̕��ː��Ȋw������ōu�����Ă������������Ƃ��������̂ő�ϋ����[���������Ƃ��o�����B

�V�D������ɂ����ː��^�ʎq�r�[�����p�����̌���Ə����W�]�i����y�[�W )

�i�Ɓj���{���q�͌����J���@�\�@��g�G��

���{�����a31�N�Ɍ��q�͂̌����J�����J�n�����������猴�q�͊J�����p�����v��̕��j�Ƃ��āA���q�͂̌����J���y�ї��p��i�߂�ɂ�����A���́i�G�l���M�[�j�Ƃ��Ă̗��p�ʂƕ��ː��̗��p�ʂs�I�ɑ��i����Ɩ��L����Ă����B���ː��̗��p�͌��q�͗��p�����͂邩�ɑ����A�����g�Q����X���̔������ォ��n�܂�A���̌�A���R�E�ɑ��݂�����ː��������烿���A�����A�������o�Ă��邱�Ƃ����炩�ɂȂ�A����ɒ����q�A�z�d�q���������ꂽ�B���݂ł͕��ː����p�͂����̓V�R�̕��ː���������ł͂Ȃ��A�����̏ꍇ�A�����킩��̐l�H�̕��ː����𗘗p����悤�ɂȂ��Ă���B�����ɉ����Ċj�j�Ӓ����q������̃~���[�I����j���[�g���m���܂߁A�u�ʎq�r�[���e�N�m���W�[�v�Ƃ����V�K�̋Z�p�̈悪�`������Ă���B

��g�u�t�͂܂��ȒP�ɕ��ː��̐������T�ς������ƁA��ʓI�ȗ��p�̌����Ɖ��p��̗Ꭶ����u�����n�߁A�g�߂ȂƂ���ɕ��ː��̋Z�p�����p����Ă��邱�Ƃ��������B

���t�{������19�N�ɔ��\��������17�N�x�̕��ː����p�̌o�ϋK�͂�4��1�牭�~�ł���A����̓G�l���M�[���p��4��7�牭�~�ƌ�����ׂĂ���A���z�͓����̍���GDP��2���ɋ߂��B���̏ڍׂɊւ��Ă͂��łɑ�19��̓��V���|�W�E���łƂ肠���Ă���B

�����ču�t�̏���������{���q�͌����J���@�\�̍ŋ߂̌����J���̐��ʂɂ��ďЉ���B���@�\�͑S���ɑ����̎{�݂�L���Ă���A�������I�Ɋ��p���ׂ��ʎq�r�[���v���b�g�t�H�[�����\�z���A���p�{�݂Ƃ��đ�w�A���ԂƂ̎Y�w�A�g�ɂ�錤���J���𐄐i���Ă���B���ː����p�͒[�I�Ɍ����u����E�n��E�����v�̋@�\�����p���邱�Ƃɂ���B�u����v�̍D��Ƃ��āA�܂��^���p�N���̍\����͂��������B�^���p�N���͐��������Ɍ������Ȃ������ł���A���E���ł��̍\����͂ɂ��̂����������Ă���B���݁A���E�ō\����͂��Ȃ��ꂽ48�̃^���p�N���̂����O���̈��16���䂪����JRR-3�̒����q��܂�SPring-8��X�����g���Č��߂�ꂽ�B�ŋ߂ł�HIV�E�C���X�̍\���m������A���Ö�̊J����ڎw�����������i��ł���B�܂��A�F����Ԃ�͋[���������Ƃ��āA�����q��܂�萅�f���q������̕����ɔz�����U�d���X�̑��݂𖾂炩�ɂ��A���z�n�̂Ȃ���-200���ȉ��̓V�����Ȃǂ̘f���̕\�ʂ͂��̂悤�ȕX�ŕ����Ă���\�����Ă����B���̍\���̓������[���ʂ�L���A�ؐ�������̉��x�̍������ł�������\��������B

�����̐��ʂ͉F���̋N���ɂ����ĂȂ��F���o������قǑ����ÏW�ł������ɂ��Ă̋^����������ɂȂ邩������Ȃ��B�����Ԃ̔r�C�K�X�����ɕK�{�̐G�}�ł͋@�\�����ɂ����G�}�@�\���𖾂��ăC���e���W�F���g�G�}�̊J���ɑ���ȍv���������B����ɈȑO����Љ���ƂȂ��Ă���x���̃A�X�x�X�g�̌����ɐ�mg�̎����Ō����\�ȗz�q����p�����}�C�N���s�N�V�[�̋Z�p���J�������B�O���t�g�Z�p�ł́A����������Ë@�֗p�J�n�p�Ƃ��āA�����������ɕۂr���[�Q���̊J���Ɋ�^���A�����̈�Ë@�ւōL���g�p����Ă���B��ʂ̐l�ɂ͌C�C��ȂǂɌ��ʂ̂��铯��̏��^�J�n�p���s�̂���Ă���B���̑��A�Q�n�E���É���Sc���������Z�p��A1ppb���x���̏��v������锼���̐����p�̐��̐����Ɍ������Ȃ��ޗ����J�������B

�C�I���r�[���̉��p�ł͋e��J�[�l�[�V�����̐V�i��̊J�����������B���[���b�p�ł̓J�[�l�[�V������o�����l�C�ł��邪�A�䂪���ł͊������p�Ƃ��Ĉ�֍�̔��e���������Ȃ��B���ʂȎ}�t���������߂ɍ͔|�_�Ƃ͂���܂łɑ����̘J���͂�v�������A�C�I���r�[���Ǝ˂ɂ��V��̊J���ɐ������A����ɒቷ�J�Ԑ��̍����V�i��̊J�����s�����i�}9�j�B���̋Z�p�͊��p����������p�y��̊J���ɂ��K�p����Ă���B

��ÊW�Ƃ��Ă͏]������K�����������Ɏg�p����Ă���t�b�f18���g�p����PET��i�ł͌����o���Ȃ���ᇂɂ��Č��ʂ̍���Br���܂�PET��܂��J�����A�}�E�X�ł��̗L�p�����m�F���ꂽ�B�]��ᇎ��ÂɗL���Ȓ����q�ߑ��Ö@�ł́A�����q�F�Ȃǂ̑�^�����q�����K�v�Ȃ��߁A���^�̒����q���̊J�����s���Ă���B�K�����Âɂ�

�}9�@�C�I���r�[���Ǝ˂ɂ���ĊJ�����ꂽ�V��̃L�N�̕ϑJ

���q�����Â̌��ʂ��������Ƃ���A����܂łɗz�q���{�݂Ƃ���6�����A�d���q���{�݂Ƃ���3�������J�����Ă��邪�A����ɑ��u�����^�����ăe�[�u���g�b�v�ɋ߂��T�C�Y�̃��[�U�[���g�p�����V�K�̐������J�����錤�����i��ł���B�����������G�l���M�[�d�q�Ƀ��[�U�[���Ǝ˂��A�C�ӂ̃G�l���M�[�̃����邽�߂̌������s���Ă���A�߂�������j���ɉ��p�\�ł��낤�B�u���̍Ō�ɂ͐�̓����{��k�Ђő傫�Ȕ�Q����J-PARC�ɂ��ĐG��A�F���N����T��j���[�g���m�Ȃǂ̑f���q�����Ƒ��l�Ȓ����q���Ƃ��Ă̊��p�ɂ��ď����W�]���s�����B

����̓����{��k�Ђœ�g�u�t���Љ�ꂽ�����̐�[�I�Ȏ{�݂��傫�Ȕ�Q���A�������̂����f������Ȃ��Ȃ����e�[�}�����X����悤�Ɏf�����B����������������F�O�������B

�W�D�n���C�̋t�]�|�����E���ւ̉e���͂Ȃ������̂��i����y�[�W )

�_�ˑ�w���R�Ȋw�n��[�Z�������@�������K

��N�̃V���|�W�E���ł͋{���Ђ�q���i������w�E�F�����������j�ɑ��z�����i���_���j�Ƒ��z����̕ϓ��ɂ��ču�����Ă������������A����͒n���C�̕ϓ��Ɋւ���b������グ���B�n���C�͉F������̋��͂ȕ��ː��̒n���ւ̐N����h���d�v�ȃo���A�ł���A���̋����͐��������Ɩ��ڂɊW����ƍl�����邪�A���̎��ԂɊւ��ĕ����u�t���狻���[���܂��ɃO���[�o���Șb�����Ă����������B

�u���ł͂܂��n���C�̊�{�Ɋւ��āA�x�N�g���ł���n���C�̃p�����[�^�́A�^�k����̂���������Ίp�A�n�����S���������p�A���͂̑傫���ŕ\���A�n���C�̌����͐₦���ϓ����Ă��邱�Ƃ��������B�ɔ\���h�����{�n�}�̑��ʂ��s���Ă���1800�N�����̍]�˂̕Ίp��0�x�ł��������A���݂͐��ɂV�x�߂����Ă���A200�N�̊ԂɂV�x�قǔ����v���ɕω��������ƂɂȂ邪�A�������₦���ϓ����Ă��蕹���ĉi�N�ω��ƌĂԁB������40�x��������悤�ȑ傫�ȕω���excursion�ƌĂԁB�ߋ��̒n���C�̌����͑͐ϕ����ɕ����߂�ꂽ���ׂȃ~�N�����I�[�_�[�̎��������̎����̕�����A�ΎR���ŕ��o�����n��̋ÌŎ��̎��S�z�ȂǂɋL�^����Ă���A���̒�������ߋ��ɂ�30�x�߂��Ίp���������݂̂Ȃ炸�A�����̋t�]�����������Ƃ��������B

�֘A���͒肩�łȂ����A���@�����̎ᑐ�����̔��@�����ł́A�����̌����������̕Ίp�ɋɂ߂ċ߂����݂̖k����20�x�߂����֕�A���̑��݂�m���Ă����\�����������Ă���B�n�C�L���O�Ȃǂɗp����R���p�X�͎w�j�������ɂȂ�悤�ɕ��p��̏d�肪�Ƃ���Ă���A�k�����p�͓씼���ł͎g�p�o���Ȃ������ł���B

�ߋ��ɒn���C�̋t�]�����������Ƃ��������̂̓t�����X��Brunhes�i1906�j�Ɠ��{�̏��R��́i1929�j�ł���B���R�͕��Ɍ��k���̌������Ƌ߂��̋��s�{���m�R�̖�v��n��̎��C���t�����ł��邱�ƂɋC�Â��A���{���瓌�A�W�A�܂ł̍L�͈͂̊�Ύ����̕����̒�������A�Òn���C�ɂ͓�̋ɐ�������A��l���O���̒n���C�͌��݂Ƃ͋t�����ł��������Ƃ�����B�����̊w���͒��炭�F�߂��Ȃ��������A1960�N��ɂȂ��Ă悤�₭�F�߂��A�n���C�ɐ��\�̒���Brunhes���AMatuyama���Ƃ��Ă��̖������܂ꂽ�B�n���C�̋t�]�̋@�\�Ƃ��đo�Ɏq��������ێ������܂܋t�]����̂��A���X�ɋ��x����������ɋt�����ɐ������邩�͉𖾂���Ă��Ȃ��B

��Ƃ��Ēn�����S�̎�o�Ɏq�̋��x���啝�Ɍ��������ۂɁA�O�j�Η��ɂ�镛�o�Ɏq���p�ɂɔ��]���J��Ԃ��܂ɁA��o�Ɏq�����Ε����ɐ������郂�f��������Ă���B�u�t��͑��p�̐[��1700���܂ł̑͐ϓy�뒆�̒�������ABrunhes����Matuyama���ɂ�����n���C�̌����̋t�]���m�F�����݂̂Ȃ炸�A���Ԑ��S�N�̒Z���Ԃ̎��ꔽ�]��4��J��Ԃ��ꂽ���Ƃ����炩�ɂ������A���̃f�[�^�͂��̃��f�����x�����Ă���B�t�]�͐���N�O����20����30���܂ł̒n���C�̌����Ƃ����`�Ō���A���ԋɐ��͊ϑ����ꂸ�ɋt�]���N����A����N�ʼn��Ă����B�t�]���ɉΎR�̕�������A�����̎��ۂ��L�^����Ă���\�������邪�A����̓n���C�A�^�q�`�A�J�i���[���A�`���[�Ɍ����Ă���B

�u�t��̒����ŁA78���N�O�̃W�������M�����̊����̎悵�������ɋt�]���̒n���C���L�^����Ă��邱�Ƃ����炩�ɂȂ�A���l�̉ӏ��̓n���C�̃}�E�C���ƃJ�i���[�̃��p���}�������Ɋώ@�����B�n���C�̋t�]�̊m�،�A���̐������ۂƂ̊ւ��Ɋւ���c�_������ƂȂ�A���̕���̌������i�B�t�]���O�ɂ͒n���C�̑傫����1/5���x�܂ʼn�����A�F�����ʂ�80�����x���債���ƌ��ς����邪�A�N�Ԕ�����ʂ�0.38mSv����0.84mSv�ɑ��債�����x�Œ��ڂ̉e���͂Ȃ������ł��낤�B�������A���̎����ɂ͒n�����≻�̏؋����������Ă���B���g�Ȓn��ɐ��炷��A�J�K�V�����Ɨ���ȋC��Ő��炷��u�i�̐A���ɒ��ڂ������p�͐ϓy��̉ԕ��̕��͂���A�_�ˎ��ӂł��u�i������N�ɘj���Ĕɖ����؋�������A�����̋C����ł��������Ƃ������Ă��邪�A��ɂ̕X���ȂǂɈُ�͂Ȃ��A������͒�ܓx�Ɍ��肵�Ă����悤�ł���B���ڂ��ׂ��͊ԕX���̓����̊C�ʂ͍��������ɂ��ւ�炸���≻���Ă������Ƃł���B���̊ԕX���ł͂��̂悤�Ȋ��≻�͌����Ȃ��B

�}10�@�X�x���X�}���N���ʂ̐���

���̐����Ƃ���Svensmark��͋�͉F�����̑���ɂ���C�����w�̃C�I�������傫���Ȃ�A���w�_�B�����āA���z���̒n��ւ̓��B�ʂ���������Ƃ����X�x���X�}���N���ʂ�����i1997�N�j�i�}10�j�B���̌��ʂ͓��P���ʂɂ��ቷ���ŁA-9.5W/m2�ƌ��ς����A��_���Y�f�ɂ�鉷�g����+1.7W/m2�����y���ɑ傫�Ȓl�ł���B���̒ቷ���͒��E��ܓx�ł͑傫����p���邪�A���ܓx�n��͌����ቷ�̂��߁A�ނ���_�͉��g���ʂɍ�p�����Ǝv����B�n���C�t�]���ɂ͐����̐�ł��������̂ł͂Ȃ����Ƃ̌��������X�Ȃ���Ă��邪�A�ł��e�������ł��낤�������o�N�e���A��n�g�A�T�P�A�E�~�K���Ȃǂ̎푰�͌������Ă���̂ŁA�傫�ȕω��͂Ȃ������ł��낤�ƍl���Ă���B

�u���̒��߂�����ɂ́A�l�ނ̑c��ɂ��ċ������邨�b�����f�����B�W�������T���M�����n��͌��l�s�e�J���g���v�X�̉����o�y�������ŁA����܂ł�100��������l�މ����������Ă���A���E��Y�Ƃ��Ă��o�^����Ă���B�A�t���J�Œa�������ŏ��̐l�ނ������W�����ɒH�蒅�������ɂ��Ă�Ar-40/Ar-39�̓��ʑ̕��͔N��@�ɂ��150�`170���N�O�Ƃ������Ƃ���ɌÒn���C�w���@�������Ė�110���N�O����������ƌ������_���ɂȂ��Ă���B�u�t��͌Â��N����̓T���v�����O�ɖ�肪����Ƃ̌��ʂĂ���B��������͍̂ł��V�������l�i6���j�̏o�y�����w�͒��x�n���C�t�]�̎���ƍ��v���Ă���A����ȍ~�̑w�ł͉����������Ă��Ȃ����Ƃł���B�W�������ŃT���M�������������Ŏ��̌��l�������������̂�50���N����̒n�w�ł���B���̊ԁA�A�W�A�n��ł̓C���h�V�i�����ɓV�̏Փ˃C�x���g���������؋����c����Ă��āA���炩�̊��e�������������̂ƍl�����Ă���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�哈�@�L�j

�V���|�W�E���J���i

�@

�@

�@