��P�X����ː����p�����V���|�W�E�����

(����22�N1��22���@���F����w���m���Z���^�[)

�P�D

�F���p���z�d�r�̑ϕ��ː���

�@�@�L�c�H�Ƒ�w�����H�w����@�����@�R���@�^�j

�R���u�t�͉F���p���z�d�r�̊J���̗��j�ɂ��ĊȌ��ɏЉ�ꂽ��A���ʂ̉������ׂ��ۑ�ƐV�K�̑��z�d�r�ɂ��ďЉ���B���z���𗘗p���Ĕ��d����V���R�����z�d�r�̊J���͕č���1950�N��Ɏn�܂�A1958�N�ɂ͂��łɃo���K�[�h1���l�H�q���Ƀo�b�N�A�b�v�p�d���Ƃ��ē��ڂ���A�F���֑ł��グ��ꂽ�B���z�d�r�͉F���p���đ̂̐���@��E�ϑ��@��Ȃǂ̓��͌��Ƃ��āA�ł��d�v�ȕ��i�ł��邪�A�F����ԂŎg�p����ۂ̑傫�ȉۑ�̈���ϕ��ː����̊m�ۂł���B�F����Ԃł͒n��ƈقȂ�A��C�ɂ��Օ����ʂ����҂���Ȃ����߁A�F�����ː��ɂ�������ʂ͒n��Ɋr�ׂĐ��S�{�ȏ���傫���Ȃ�B������1994�N�ɉ䂪�����ł��グ���Z�p�����q���u����6���v�͎p������G���W���̕s���œ����̗\��O���ւ̓����Ɏ��s���A���ː��̋����o���A�����^�C�т����f����ȉ~�O���ɓ��������߂ɁA���ڂ��Ă������z�d�r�̏o�͂�����ɒቺ���āA���z�d�r�̕��ː���肪���݉������B���̉Ȋw�Z�p�������c���^�I�q������͋��������肪�������Ƃ̂��Ƃł���B���̎��g�p����Ă����̂�Si���z�d�r�ł���A���̌�F���J�����ƒc�𒆐S�Ƃ��āASi���z�d�r�̕��ː��@�\�̉𖾂��i�߂�ꂽ�BSi�������ɂ͒P�����琬�ߒ��œ����Ă���_�f�A�Y�f�̕s�������q���͂��߁A�����̓����𐧌䂷�邽�߂̃z�E�f�Ȃǂ̓Y�����f�i�h�[�p���g�j���܂܂�Ă���B�����̌��q�͉F����Ԃł̗z�q���A�d�q���Ȃǂ̍��G�l���M�[���ː��Ǝ˂ɂ�萶������錋�����̌��q��E��i�q�Ԍ��q�Ƒ��ݍ�p���ėl�X�Ȍ^�̌����\���̗���i�i�q���ׁj���`�����A�����̓����ɑ傫�Ȍ��ʂ��y�ڂ��A���ɂ͂��̓`���^����ς��邱�Ƃ����炩�ƂȂ����B�R���u�t��͓��ɉߓn�e�ʕ����@�iDLTS�@�j��p���ĕ��ː��U�N���ׂ̋N���Ƃ��̋����ɂ��ďڍׂȒ������s�����B�֘A������q�����푽�l�ɂ킽�邽�ߊ��S�ȉ𖾂ɂ͎����Ă��Ȃ��Ƃ̂��Ƃł��邪�A�n���I�Ȓ����̌��ʁA���ג��S�̋N���͊i�q�ԃz�E�f�iBI�j�Ɗi�q�Ԏ_�f�iOI�j����Ȃ�iBI-OI�j�����̂ƍl�����A����Ɋi�q�ԒY�f�iCI�j���֗^����iCI-OI�j�����̂�����A�����݂͌��ɋ����������邽�߂ɕ��G�ȋ������Ƃ�B�ϕ��ː��������߂�ɂ�Ga�h�[�v���L���ł���Ƃ̕�����A���������Ƃ���ł͊m����Ga�h�[�v�����ł͌��ד�������B�Z�x�̂��̂ɔ�ׂĒႢ���A�����L�����A�����ɂ��Ă�Ga�h�[�v������B�h�[�v�����ɑ���D�ʐ��͊m�F����Ȃ������B�ϕ��ː����ɗD�ꂽ���z�d�r�ޗ��Ƃ��ď]������GaAs�����������̂��m���Ă������A��������鐫�\��L����ޗ��Ƃ��ĎR���u�t���InP��1984�N�ɊJ�������B���̑��z�d�r��1990�N�ɉ䂪����MUSESA-A�ɓ��ڂ��ꂽ���A�����\�ł��������̂́A���R�X�g�̂��Ƃ����蓋�ڂ��ꂽ�q����1�ɂƂǂ܂��������ł���B

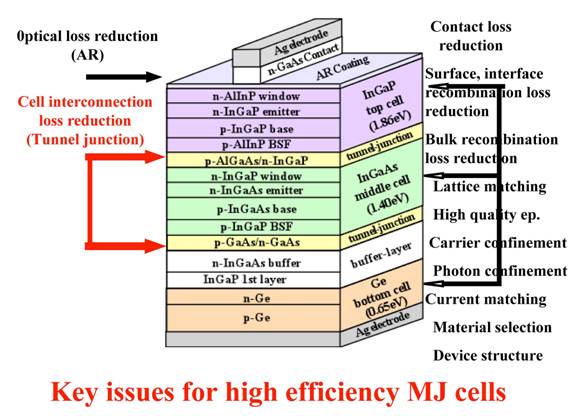

�u���̌㔼�ł́A���݊J������InGaP/�@GaAs/Ge��3�ڍ��^���f�����z�d�r�ɂ��ďڍׂɏЉ���B���z���͉����ȊO�̍L���X�y�N�g����L���Ă���B���̌��̃G�l���M�[�������ǂ����p���邱�Ƃ�ړI�Ƃ����̂��A3�ڍ��^���f���d�r�ł���B���̌n�ł͊e�\���̂̃o���h�M���b�v��K�ɐv�E���삵�đ��z���̐ԊO�A���A���O�����̌����I�݂ɗ��p����3�̑w�̐ϑw�\���ɂ������悭���d����̂������ł���BSi���z�d�r�ɔ䂵�Ă͂邩�ɍ����\�ł���A�ϕ��ː������D��Ă��邪���q���G�s�^�L�V�[�@�ɂ�鐻����v���邽�߂ɐ��Y�R�X�g���ɂ߂č����̂��ő�̓�_�ł���B���̂��ߗp�r���F���p�Ɍ��炸�ɁA�n��p�Ƃ��čX�Ȃ�Z�p�v�V��ڎw���Ă���Ƃ̂��Ƃł���B�n�����g����̈�Ƃ��đ��z�d�r�͑����̍��X�Œ��ڂ���A��K�͂̔��d�������݂��i��ł���B�u���ł͂���ɏW���^�Z�����̗p���邱�Ƃɂ�藝�_����60���ɒB���鑾�z�d�r�̊��҂�����Ƃ̂��ƂŁA�]���^�̔��d���ɕC�G���锭�d�\�͂�L����n��p���d�����݂̉\�����������ꂽ�B���n�ӏ��ɂ����ł��낤���A�Y�Ɨp��ړI�Ƃ���{�݂ł́A���z�d�r�̏ꍇ�ɂ͓V��̕ω��̉e����傫���₷�����߁A��ɓ����̃o�b�N�A�b�v�ݔ����K�v�ł���A������ǂ̂悤�ɉ������Ă����̂�������̑傫�ȉۑ�ł���悤�Ɋ������B�@�i�哈�L�j

�}1�@�����������̐ϑw���z�d�r�̍\��

�Q�D ���[�U�[�Ɖ������p�����P�F�K���}�����Ƃ��̉��p�@�|�F���ł̌��f�����ߒ��𖾂ƕ��ː��p���������ւ̉��p�|

���Ɍ�����w���x�Y�ƉȊw�Z�p�������@����

�{�{�@�C��

�@�{�{�u�t�͕��Ɍ����d���n��ɂ����^���ˌ��{�݁iSPring-8�j�ɗאڂ��镺�Ɍ�����w�j���[�X�o�����ˌ��{�݂ŕ��ˌ��r�[�����C���̈�Ƀ��[�U�[�E�R���v�g���U���K���}���r�[�����C����ݒu���āA�l�X�Ȍ�����W�J���Ă���B����̍u���͂��̒��ŁA�����̓d�q�r�[���Ƌ��͂ȃ��[�U�[���Ƃ𐳖ʏՓ˂������ۂɔ���������ː��ɂ��Ă��b�����������B���ː�����ł͒ʏ팴�q�j���甭������d���g���K���}���Ə̂��Ă��邪�A�����ł͏�L�̕��ː������[�U�[�E�R���v�g���U���K���}���ƌĂ�ł���B�u���ł͂��̔����@�\�ɂ��ďڍׂɐ������ꂽ��A�����g���g���Ă�����{�݂̏Љ�y�т��̉��p�Ƃ��ĉF����Ԃɂ����錳�f�̍����ߒ��̉𖾂̌����ƁA���q�͔��d�̎�_�Ƃ������鍂���x�����ː��p�����̏����ւ̉��p�Ɋւ��ču�����ꂽ�B

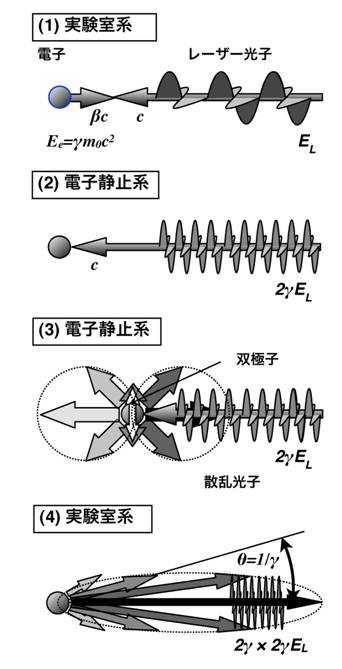

�@�����ő��鑊�Θ_�I�G�l���M�[�̓d�q�ɂ����q�̎U���ߒ��͐}�̂悤�ɐ����o����B���A�i1�j�̎������n�ō�����قڌ��̑��x�̓d�q�i�G�l���M�[�@Ee=��m0c2

�j�A�E���烌�[�U�[���q�i�G�l���M�[�@EL�j�����ʏՓ˂���ꍇ���l����B�����Ń��̓��[�����c�W���Am0, c�͂��ꂼ��d�q�̐Î~���ʁA�����������B�����d�q���Î~���Ă���ƌ����d�q�Î~�n�Ō����ꍇ�ɂ̓h�b�v���[�V�t�g�ɂ��G�l���M�[��2���{�̌��q���Î~�d�q�ɏՓ˂��邱�ƂɂȂ�B���̌��q���d�q�ɂ���ăR���v�g���U������Č���U���Ƃ��Ċϑ��������q�����[�U�[�E�R���v�g���U���K���}���ƌĂԁB���̏��ēx�������n�ɖ߂��Ɓi4�j�̂悤�ɓd�q�̐i�s�����ɏW�������U�����q���x�ƂȂ�B�j���[�X�o�����ˌ��{�݂ł͓d�q�G�l���M�[��1GeV�ʼn^�]����Ă���A���̂Ƃ��̃��͂��悻2000�ł���B�]���ĎU�����q�̃G�l���M�[��4��2��1600���{�ƂȂ�ANd���[�U�[�̂P���u���x�̌��q�G�l���M�[���g�p�����ꍇ�̓K���}���̃G�l���M�[�̈�ɒB���邱�ƂɂȂ�B�ʏ�̉^�]�ł̓R�����[�^�[��p���Ȃ��ꍇ�ɂ�6-16.7MeV�̃G�l���M�[�̃r�[��������7�~106y/s�A6mm�a�̃R�����[�^�[�g�p���ɂ�14.5-16.7MeV�̃r�[����1�~106y/s�A3�����a�R�����[�^�[�̏ꍇ�ɂ�15-16.7MeV�̃r�[����3�~105y/s�̐������œ�����B�܂������q�Ɋւ��Ă̓G�l���M�[��1-8MeV�͈͂�1�~104n/s�ȏ�̐������œ��邱�Ƃ��\�ł���B�Ȃ��A�䂪���ł̓j���[�X�o���ȊO�ɂ��̎Y�ƋZ�p���������������ꌧ�̒����A���m������̕��ˌ��{�݂ł��K���}���̌������s���Ă���Ȃǐ��E��4�ӏ��̎{�݂����鍑�͒����������ł���B

�@�����ő��鑊�Θ_�I�G�l���M�[�̓d�q�ɂ����q�̎U���ߒ��͐}�̂悤�ɐ����o����B���A�i1�j�̎������n�ō�����قڌ��̑��x�̓d�q�i�G�l���M�[�@Ee=��m0c2

�j�A�E���烌�[�U�[���q�i�G�l���M�[�@EL�j�����ʏՓ˂���ꍇ���l����B�����Ń��̓��[�����c�W���Am0, c�͂��ꂼ��d�q�̐Î~���ʁA�����������B�����d�q���Î~���Ă���ƌ����d�q�Î~�n�Ō����ꍇ�ɂ̓h�b�v���[�V�t�g�ɂ��G�l���M�[��2���{�̌��q���Î~�d�q�ɏՓ˂��邱�ƂɂȂ�B���̌��q���d�q�ɂ���ăR���v�g���U������Č���U���Ƃ��Ċϑ��������q�����[�U�[�E�R���v�g���U���K���}���ƌĂԁB���̏��ēx�������n�ɖ߂��Ɓi4�j�̂悤�ɓd�q�̐i�s�����ɏW�������U�����q���x�ƂȂ�B�j���[�X�o�����ˌ��{�݂ł͓d�q�G�l���M�[��1GeV�ʼn^�]����Ă���A���̂Ƃ��̃��͂��悻2000�ł���B�]���ĎU�����q�̃G�l���M�[��4��2��1600���{�ƂȂ�ANd���[�U�[�̂P���u���x�̌��q�G�l���M�[���g�p�����ꍇ�̓K���}���̃G�l���M�[�̈�ɒB���邱�ƂɂȂ�B�ʏ�̉^�]�ł̓R�����[�^�[��p���Ȃ��ꍇ�ɂ�6-16.7MeV�̃G�l���M�[�̃r�[��������7�~106y/s�A6mm�a�̃R�����[�^�[�g�p���ɂ�14.5-16.7MeV�̃r�[����1�~106y/s�A3�����a�R�����[�^�[�̏ꍇ�ɂ�15-16.7MeV�̃r�[����3�~105y/s�̐������œ�����B�܂������q�Ɋւ��Ă̓G�l���M�[��1-8MeV�͈͂�1�~104n/s�ȏ�̐������œ��邱�Ƃ��\�ł���B�Ȃ��A�䂪���ł̓j���[�X�o���ȊO�ɂ��̎Y�ƋZ�p���������������ꌧ�̒����A���m������̕��ˌ��{�݂ł��K���}���̌������s���Ă���Ȃǐ��E��4�ӏ��̎{�݂����鍑�͒����������ł���B

���̎{�݂̉��p��Ƃ��đ�\�I�Ȍ����ɂ��ē�Љ�ꂽ�B��͌��j�����ɂ��j�����^�F���j���������ł���A�F���̎n�܂肩�猻�݂܂ł�140���N�̊ԂɌ��f�������Ȃ�v���Z�X���o�č���Ă������̉𖾂ł���B�F���_�ł̓r�b�O�o����̊j�Z�������ɂ����Fe56�܂ł̌��f����������A����ȏ�̍�Z���q�j�͒����q�ߊl�����ƃx�[�^����ɂ���Č`�����ꂽ�ƍl�����Ă��āAs-process�ƌĂ�Ă���B����ɒ��V�������̌��ʁA�E����238�ȏ�̏d�����j�킪�F���ɂ�܂��ꂽ�ƍl�����Ă���ir-process�j�B���̒��œ��قȌ��f��p-���q�j�ƌĂ�钆���q�����^�̌��q�j�ő��z�n�ɂ�0.1�`1�����x�������݂��Ă��Ȃ��B���̌��q�j�̐����ɂ͗l�X�Ȑ�����Ă���Ă��邪�A�ŋ߂ɂȂ���p-���q�j��s-���q�j�Ƃ̊Ԃɑ��ւ̂��邱�Ƃ����炩�ɂȂ�Ap-���q�j�͒��V���������̃����ɂ���ďo�����\������Ă���Ă���B���̂��Ƃ��m�F���錤���Ƃ��Č��q�͋@�\�Ƌ��������ɂ��22�j��ɑ��āA�����ɂ��j�����f�ʐς𐳊m�Ɍ��肵�悤�Ƃ��Ă���Ƃ̂��Ƃł���B

��ڂ͌��q�͔��d�̋������Ƃ����ׂ������x���p���������ւ̉��p�ł���B��������Ă���̂̓��E�f129�ł���B���̔�������1000���N�ȏ�ŁA�C�����₷���n�������p�K���X�ő̉�������ŁA���n���ł����邽�ߖ��ݏ�����̘R�k���S�z����Ă���B���E�f129�̓K���}���Ǝ˂ɂ�胈�E�f128�ɕϊ�����A����͔�����25���Ƃ����Z���Ԃň���ȃL�Z�m��128�ɕ���B���݂��̊�b�������s���Ă���Ƃ̂��Ƃł���B��ꂩ��͑��̊j��ɂ��Ă̎�����ł����A���̎�@�͖��\�ł͂Ȃ��A�ꍇ�ɂ���Ă͒��� �q�Ǝ˂̕����D��Ă���̂ŁA�������g��������K�v�����邻���ł���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�哈�L)

�q�Ǝ˂̕����D��Ă���̂ŁA�������g��������K�v�����邻���ł���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�哈�L)

�R�D�������̐H�����ƕ��ː�

�@���{���R������Ё@���S�Z�p�����ː��Ǘ����@�����@�c粁@�T

�������N���A��ɐX�����̈�ʎs����ΏۂƂ��āA���ː����p�ɂ��Đg�߂ȗ�������Ȃ���A���܂��܂Ȋp�x����u�����������Ă��܂��i�����̈ꕔ�͒P�s�{�u�����̕��ː�I�A���|�Ё@���v�Ƃ��ďo�ł���Ă��܂��j�B�{�u���ł́A�X�̖��Y���������Ȃ���_�앨��H�i�ɊW������ː��̘b���������܂��B���ː��ɂȂ��݂̂Ȃ���ʂ̒��O�ɑ��ẮA�����Ȃ���ː��̘b�ɓ����Ă��Ȃ��Ȃ����������Ă��炦�Ȃ��̂ŁA�g�߂Ȃ��ƂɓY���Ȃ���b��i�߂�悤�ɐS�����Ă��܂��B�{���͐H��������ꍇ��z�肵�āA���j���[�́A�āA�哤�A�Ⓚ���i�A�W���K�C���A�S�[���A���{���A�f�U�[�g(�����S�A�i�V)�ȂǂŁA�H�������Ԃ�Y����Ƃ����b�̗���ɂȂ��Ă��܂��B

�������͉F��(0.4�~���V�[�x���g/�N)���n(0.5�~���V�[�x���g/�N)����A�����ĐH�ו�(0.3�~���V�[�x���g/�N)��ċz(1.2�~���V�[�x���g/�N)������ː����Ă��܂��B�H�����C�̒��ɂ�14C��40K���܂܂�Ă��邽�߁A���R�l�̂ɂ������̕��ː��������܂܂�Ă���B����ɑ啪�ȑO�ɕ��ː��픘�ɂ��E�l�����Ƃ��Ęb��ɂȂ����|���j�E���ł������������ʂł�������Ȑl�̂Ɋ܂܂�Ă��܂��B�܂�1960�N��̑�C���j�����ɂ���Đ��������l�H���ː��j��ł���137Cs�ł����A�l�̂ɔ��ʊ܂܂�Ă��܂��B�]���ĕ��ː��̊댯���͑̓��̑��ݗʂ̑召�Ɉˑ����A���R�E�ɑ��݂�����x�̗ʂ͐l�̂Ɋ܂܂�Ă��Ă��S�z����K�v�͂���܂���B

���āA�u���҂̐E�ꂪ����X�ł͎Ⴂ[�Ìy����]���L���ł����A�u���邨�Ƃ߁v�Ɩ��Â���ꂽ�Ă�����܂��B���̕i��͐V���Y�́u�R�V�q�J���v�Ɣ�ׂ�Ə��������������ۂ�����܂������A����9�N�ɏo���u���郍�}���v�́u���邨�Ƃ߁v�ɔ�ׂĊi�i�ɖ����ǂ��Ȃ�܂����B���̕i��͕��ː����ŏ��߂Ĉ琬���ꂽ����n�����́u���C���C�v�Ƃ����i��̌��������Ă��܂��B�܂���A�~���[�X�āu�䂫�̂͂ȁv���X���ŊJ������A����ɂ��u���C���C�v�͂��߁u�j�z���}�T���v���K���}����킵���uNM391�v���c��ƂȂ��Ă��܂��B�u�䂫�̂͂ȁv�Ő�������т͗�߂Ă��d���Ȃ�ɂ������Ƃ���A���ɂ���A�ٓ��A�Ⓚ���i�Ȃǂɗ��p����Ă��܂��B�܂��ϊ����Ƒϕa���ɗD�ꂽ�D�K�ĂƂ��ĊJ�����ꂽ�u�ؐ���v�A�u�؎v���v�ɂ��u���C���C�v���p�����Ă��܂��B���ː������s���_��Ƃ��Ă͈�錧�헤��{�s�Ɂu�K���}�t�B�[���h�v������A�����ŕc�Ȃǂɕ��ː����Ǝ˂���Ă��܂��B�L���ȐX�Y�̃����S�u�ӂ��v�̓K���}�t�B�[���h�ɂ����ďƎ˂��ꂽ�c���琶�܂ꂽ���̂ł��B�܂����܂��܂ȋe�̕i����K���}�t�B�[���h��p���Ĉ�킳��Ă��܂��B

�W���K�C���ɂ̓K���}���ɂ���~�߂��k�C���m�y�_���ɂčs���Ă��܂��B�܂��S�[���̊Q���̃~�o�G�̓K���}���Ǝ˂ɂ��s�D�������I�X������A�q���������Ȃ��悤�ɂ�����u�s�D�����a�@�v�ɂ��쏜����܂����B���̂������Ŗ{�B�ɂ��o�ׂł���悤�ɂȂ�A�����̌��ɂ�����悤�ɂȂ����킯�ł��B (�Óc�L)

(�Óc�L)

�}�R�@���郍�}���̌n���}

�S�D��Âɂ�������ː����p�̗��j

�\���ː��f�f�ƕ��ː����Â̕��݁\

���{���ċz��E�A�����M�[��ÃZ���^�[���ː��ȁ@��C�����@�@���c���s

�����g�Q�����m���w���������̂�1895�N�B���̗��N�ɂ́A���܂̐f�f����̎��Âɂw���̎g�p���͂��܂��Ă��܂��B���̌�A�w�������߂Ƃ���e��̕��ː��͎��X�ƈ�Âŗp������悤�ɂȂ�A�V�������p���@��V�������u�̊J���ɂ���Ĉ�Â̐i���ɑ傫���v�����Ă��܂����B�܂��͂w�����g�p���邱�Ƃɂ���āA�q�g�̑̓��̗l�q�����������m�邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂����B����́A�w���̐l�̂ɑ��铧�ߓx���l�̑g�D�̍\���ɂ���ĈقȂ邱�Ƃ𗘗p���Ă��܂��B�Ⴆ�ΐl�̂̒��̍��͂w�����ʂ�ɂ����̂łw���ʐ^�ɍ��������ʂ�܂��B���̌��ʁA���܂̗L����A���̕a�C�̗L�����A�f�f�ł���悤�ɂȂ�܂����B�܂��x�ɂ͋�C����������܂܂�Ă��邽�߂ɂw�������߂��₷���A���̌��ʂw���ʐ^�ɂ͍����ʂ�܂��B

����ɃG�b�N�X���ʐ^�Ɏʂ�ɂ����̓��̑�����ώ@���邽�߂ɑ��e�܂̗��p���l�����܂����B�ЂƂ͑̓��ɃK�X(��C�Ȃ�)�����Ăw���̒ʂ�₷������������A�̂̒��̋�A�݁E���̓��o�����悤�Ƃ�����̂ł��B���ۂɂ͒��ǂ̋�C���e��A�]���ɃK�X������C�]���e���ȑO�ɍs���Ă���܂����B�����ЂƂ͂w���Ɏʂ��܂�̓��ɓ����Ƃ������@�ŁA�ł��|�s�����[�Ȃ��͈݂̂�咰�̓��������ɗp�����Ă���o���E�����܂ł��B���̂ق��Ɍ��Ǔ��ɍ��Z�x�̃��[�h���܂ޑ��e�܂����Ǒ��e��t����_�ǁE�_�̂��̌����ɗp�����Ă��܂��B

����A1972�N�ɂw���b�s����������A�w���Ǝ˂ƃR���s���[�^�[�ɂ��v�Z��g�ݍ��킹�邱�Ƃɂ��A�l�̂̒f�ʂ̊ώ@���\�ɂȂ�܂����B����ɂ��A���ڂɂ͌����Ȃ������̓��̑���̏�Ԃ�a�C�̗l�q���킩��悤�ɂȂ�܂����B�b�s�͂��̌�A�����ĉ������̎B�e���ł���w���J���b�s����̉�]�ʼn������̒f�w�摜���B���l�c�b�s�ɔ��W���A���݂ł�1 mm�ȉ��̉𑜓x��������܂łɂȂ��Ă��܂��B����ɃR���s���[�^�[�ɂ��摜�����ɂ��A���e�ܒ�����̉摜���璍���O�̉摜�����������A�摜�̑N���x�����߂�i�c�r�`�j�A���Ƃ�o�`�b�r�Ƃ����Z�p�ʼn摜�̃f�W�^�������i�݁A�R���s���[�^�l�b�g���[�N��ʂ��ă����g�Q���t�B�������g�킸�e���r���j�^�[�ʼn摜��a�@�̓��O�Ɍ��炸�A�`�F�b�N���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂����B

���ː����ʌ��f�̈�×��p�Ɉڂ�܂��傤�B�w���̔����̗��N�Ƀx�N�������E��������w���ɗގ��������ː����o�Ă��邱�Ƃ������̂��u���˔\�v�Ƃ����T�O�̎n�܂�ŁA���̌�A���ː����ʌ��f�̊T�O�������w�I�Ɋm������ɔ����A��w���p���L�܂��Ă��܂����B�j��w������(���W�I�A�C�\�g�[�v����)�͑̓��̓���̑g�D�ɏW�܂鐫���������ː����ʌ��f���܂މ�������̓��ɓ��^���A����������o�������ː��𑪒肷�邱�Ƃɂ�葟��̌`�Ԃ�@�\�ׂ邱�Ƃł��B�Ⴆ���[�h�͍b��B�ɏW�ς��邽�߂Ƀ��[�h�̕��ː����ʌ��f��p���邱�Ƃōb��B�̋@�\��`�Ԃׂ邱�Ƃ��ł��܂��B�l�H�̕��ː����ʌ��f�̐������\�ƂȂ�e�N�l�`�E��-99���Ƃ����g���₷�����ː����ʌ��f���o���������Ƃ₫�ꂢ�ȉ摜��������K���}�J�����̊J���ɔ����A�j��w�����͂���ɕ��y���Ă����܂����B

�o�d�s�͗z�d�q����o������ː����ʌ��f���g�p�����j��w�����ł���A���o���ꂽ�z�d�q���d�q�Əo��Ə��ł��A180�����Ε�����2�̌��q�����o����邽�߁A����𑪒肷�邱�Ƃɂ��]���̊j��w�����������x�̍����摜�������܂��B�܂��z�d�q����o����Y�f-11��t�b�f-18�Ȃǂ́A�]���j��w�����ɗp�����Ă����e�N�l�`�E��-99�����������̖�i���������邱�Ƃ��ł��A���Ƀt�b�f-18���܂ނe�c�f(18�e�t���I���f�I�L�V�O���R�[�X)�͐��̓��̃O���R�[�X�Ɠ��l�̑�ӂ��邽�߁A����̐f�f�ɍL���p�����Ă��܂��B����ɂo�d�s�Ƃb�s�X�L�������ɍs�����Ƃɂ��A�o�d�s�Ŏ����ꂽ�̓��ُ̈핔�ʂ̐��m�ȓ��肪�\�ɂȂ��Ă��܂��B

���ɕ��ː����Âɖڂ������Ă݂܂��傤�B�w���ɓd����p�����邱�Ƃ��킩��ƁA�����ɂ�������̎��Âɗ��p���鎎�݂��n�܂�܂����B�w��������2�N��ɂ͕��ː����Â̐����Ⴊ����Ă��܂��B�܂��L�����[���m�̃��W�E��-226�̔����ɂ��A�j��J�v�Z���Ƀ��W�E��-226�⑼�̕��ː����ʌ��f�����A�����҂̊����ɒ��ڑ}�����鏬�������Â����ݏo����܂����B���̕��@�̗��_�́A���̐��핔�ʂ̔픘���ŏ����Ɍ��点�邱�Ƃł���A�Â��͎q�{����Ɏn�܂�A���݂ł��O���B���ȂǂōL�����p����Ă��܂��B�̊O����̕��ː����Âɂ����Ă͑̓��̉��[���܂ŕ��ː����͂��悤�ɃG�l���M�[�̍����R�o���g-60��j�A�b�N����̍��G�l���M�[�w���̗��p���i�݁A�Ǝ˕��ʂ𐳊m�ɒ�߂邽�߂̂b�s�X�L�����̗��p�A�܂����핔�ʂ̔픘���Œ���ɂ��邽�߂ɃR���s���[�^�[����ɂ��h�l�q�s(���x�ϒ����ː�����)�Ƃ������x�ȕ��ː����Ö@���s���Ă��܂��B�܂��R���s���[�^�[�œ����𐧌䂷��H�Ɨp���{�b�g�ƃ��j�A�b�N��g�ݍ��킹���T�C�o�[�i�C�t���J������A�����ȏƎ˂Ɋ�^���Ă��܂��B

�w���ȊO�ɁA�z�q����d���q��(�Y�f�C�I�����A�A���S���C�I������)���������āA�̊O������g�D�ɏƎ˂��邱�Ƃ��ȑO����s���Ă��܂��B���̕��@�̓C�I���̎��傫�ȃG�l���M�[�����g�D�ɑ_�������ł��A����g�D�̔픘��h���邱�ƁA�G�b�N�X���ł͕����ɂ������Ɍ��ʂ�����ȂǗD�ꂽ���@�ł��B�������A���u����^�Őݔ���p�������ł��邽�߂܂������͐ݒu����Ă��܂���B

�ȏ���ː��͌���̈�Âɕs���ł���A�����������v���Ƃ��ĕ��ː��Ȉ�A���ː����ÉȈ�A���ː��Z�t����ÂɌg����Ă��܂��B�@(�Óc�L)

�T�D�w������@�iX-Ray Dark-Field

Imaging�j�ɂ����B�a�ς̊ώ@

�����a�@�@�\���É���ÃZ���^�[�@�@�s���@��

�����͓��[���̓��B�g�D���\�����Ă��鏬�t�Ɠ��ǁi���ǁj���Ă�����זE�ɔ�������B������������̓����͓��Ǔ��E�i��茵���ɂ͊�ꖌ�ň͂܂ꂽ��ԁj�ő��B����B���זE�̑��B����ꖌ�����A�����łƂǂ܂��Ă���A�Ԏ��Z����������Ԃ̓������Z�������NJ��Ƃ����B���̒i�K�̊��́A�����p�ǂ⌌�ǂɐi�����Ȃ��̂ŗ\�オ���ɗǂ����Ƃ��m���Ă���B�������f�̎��{�ɂ���Z�������NJ��̑���������������ɂ�A�����̐����w�I�Ӌ`�̉𖾁A�K�Ȏ��Ö@�̊J�����S�̓I�ɂȂ��Ă���B�����̕a�����w���ɂ��}�����O���t�C�ɂ��ώ@����ƒ��^�邢�͐��}��̐ΊD����悷�邪�A���̂悤�ȕa�ς����Ǔ��Ŏ��ۂɂǂ̂悤�ȏ�Ԃł���̂��ɂ��Ă͖��m�ȏ�����Ă��Ȃ������B���Ǔ��ɂ�������g�D���ڍׂɊώ@����ɂ͓������̗��p�����z�ł��邪�A���ۂɓ�������}���ł���̂́A���a1mm���x�̓��ǂ܂łł��邽�߁A������ׂ����ǂ̊ώ@�͕s�\�ł������B��������P���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA�u���҂�͏]����CT���u�ł͍���ł�������g�D�̍\�������ʂł���V����������CT���u��p���āA���^��ΊD���Ɣ�Z�������NJ����ɗ��̍č\�z���邱�Ƃɐ��������B����ɉ��z�������Z�p�ɂ���Z�������NJ��������������Ǔ������ŒT������悤�Ȏ��_�ŎB�e���邱�Ƃɐ��������B

�}�����O���t�C���瓾��ꂽ���^��ΊD���̉摜�ɒ��ڑΉ����镔�ʂ��]���̕a���g�D�W�{�ώ@�ɂ�茩�o�����Ƃ͍���ł���B�Ȃ��Ȃ�A�}�����O���t�C�͂���������瓊�e�����w���ɂ����̉e�G�ł���A�a���g�D�W�{�͖�4�~�N�����̌��݂Ő�ꂽ�X���C�X�ł���B�܂�a���g�D�W�{�̓}�����O���t�C�œ���ꂽ�摜�̈�f�ʂ�\���Ă���ɉ߂��Ȃ����߂ł���B���̃M���b�v�߂邽�߂ɂb�s�ɂ��w���摜�̎O�����č\�z�Ɠ��l�A���̊Ԋu�Ő�o�����ؕЂŘA���I�ɍ쐬�����a���g�D�����v�Z�@�Ɏ�荞�݁A�O�����č\�z����������͂���B�������A���̂悤�Ȍ����͌o����ςa����̂݉\�ł���A�v�Z�@�ɂ��ėp�I�Ȏ��������͎������Ă��Ȃ��B�u���҂�́A�䂪���ōŋߊJ�����ꂽ�w�����܌����Ɋ�Â����A���R���g���X�g�ɗD�ꂽ�B�e�V�X�e����p���A�b�s�ɏ]���p�����Ă���G�b�N�X���̓��ߗ͂̍��𗘗p�����a���g�D�̉摜���ɑ����荂���x�Ȕ�Z�������NJ��̎O�����č\�z�Ɖ��z���Ǔ������ώ@�ɐ��������B�}�����O���t�C�œT�^�I�Ȑ���E���}��i���^��j�ΊD����悵��50�㏗���̓��[�؏��W�{��p���Ă��Ύs�ɂ��鍂�G�l���M�[�����팤���@�\�i�j�d�j�j�ŋ��܂w���B�e�Ɖ摜�������s��ꂽ�B�����̂b�s�摜�������𔖂���ɂ��č쐬�����a���g�D�W�{���瓾������ɂ���r��͂��邱�Ƃɂ��A���Ǔ��̏�Ԃ����������������Ŋώ@���ꂽ�悤�ȉ摜������ꂽ�B����ɂ��C����Z�������NJ��͓}���̓��Ǔ��ɑ��݂��邱�Ƃɂ��A�}�����O���t�C�Ŕ�Z�������NJ��ɓ��ٓI�Ƃ�������A���}��ΊD���������邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B�u���҂炪���������ǂ̒��a�͑啔����1 mm�ȉ��Ŏ��������ɂ��ώ@�͕s�\�ł���A���܂w���ɂ�鉼�z�������́A�������Ǔ���3�����I�ώ@�̉\�����J�������ƂɂȂ�B�������x��Z�����ɂ�������Ǔ��́A�}5�̂悤�ɁA���[�v��ɘA���������Ǔ��̕R��\�����Ƃ��ĔF�߂�ꂽ�B�\�����̌a�͈��ł͂Ȃ��A��������ŃT�C�Y�������Ȃ�����ׂ��Ȃ�������J��Ԃ��Ă����B���̂悤�ȏ����́A�]���̓I�ȑg�D�w�I�ώ@�ł͓����Ȃ��������̂ł���B�@�i�Óc�L�j

�}5�c�b�h�r�̉��z���Ǔ�������

�U�D���q�͔��d���̍��o�N����

�|���܂ł����S�ł��葱���邽�߂Ɂ|

�O�H�d�@�������(�����q�͈��S�E�ۈ��@)�@

�H���@����

�䂪���̌��q�͔��d���́A2009�N12���ɉғ�����������3���@���܂߂�ƁA���v54��ƂȂ邪�A���̖�3���̂P���^�]�J�n��30�N���A3���̂Q��20�N����A�����鍂�o�N�����}���Ă���B����͓���̒n��ł͂Ȃ��A���{�S���ł݂���ł���B�Ȃ��ł��A���{���d�̓։�1���@�A�֓d�̔��l1���@�́A�^�]�N����39�N�ɒB���Ă���B���̂悤�ȍ��o�N��������}�������q�͔��d���ɂ́A���̈��S���ɖ�肪����̂��낤���A����ƊE�́A���o�N���ɑ��Ăǂ̂悤�ȑ��T���Ă���̂��A�Ƃ����ϓ_����u���������������B���̊T�����Љ��B

���q�͔��d�́A���d�R�X�g�̂����Ƃ������d���ł���A�ғ����ɂb�n�Q��r�o���Ȃ����Ƃ���A�n�������A�G�l���M�[���������ł���L�͎�i�ł���̂ŁA���S���m�ۂł������A�i���g�����Ƃ������̗��v�ɂ��Ȃ��A�Ƃ����̂�����Y�ƊE�̍l���ł���B���̂��߂̎��g�݂����o�N����ł���B�u���o�N���v�Ƃ������t�͍L�����Ȃǂɂ͍ڂ��Ă��Ȃ����A�u��葽���̔N�����o�Ă���v���Ƃ��Ӗ����錾�t�Ƃ��Ďg���Ă���B�v�����g�S�̂̌o�N�͐i�݁u���o�N���v���邪�A������\������@��͍X�V���ꂽ���ʁA�V�i�ɋ߂����̂ƂȂ��Ă���ꍇ�������B���������āA�����̔N�����o�Ă���v�����g���u�V�����v�ƌĂԂ��Ƃ͊Ԉ������ۂ�^���邽�߁A�u���o�N���v�Ƃ������t���g���Ă���B��ȍ��o�N����Ƃ��ẮA���Ƃ��Δ��l3���F�́A���͕��H����E��J��Ƃ��Ă̏��C�������芷���H���i����8�N�x�j�A���H��Ƃ��Ă�2���n�z�ǎ�芷���i����16�N�x�j�Ȃǂ�����B���q�͔��d���̌o�N�ʃg���u�������������Ă݂�ƁA�ғ������g���u��������ꂽ1970�N����͑����������̂́A���̌�30�N�o���č��o�N���������d�����������Ă���2000�N����܂Ńg���u���������͂قƂ�Lj��ł���B���̂��Ƃ́A�v��I�Ɍ�����@��̎�芷�����s���A�����ԉ^�]���Ă����q�F�̈��S���͑��Ȃ��Ȃ����Ƃ��Ӗ����Ă���B

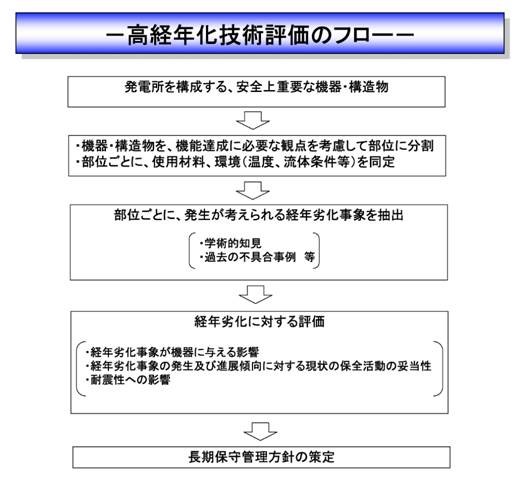

�}6�@���o�N���Z�p�]���̃t���[

���āA���o�N���Z�p�]���̃t���[�͔��ɏd�v�Ȃ��̂ŁA�}6�Ɏ����Ƃ���ł���B�d�v�ȓ_�́A���d�����\��������S��d�v�ȋ@������ׂĔ����o���A���Ƃ��|���v�S�̂łȂ��A���A����Ȃǂ̕��ʂɕ������Ďg�p�ޗ��A���肵�A�o�N���ۂ𒊏o����B�����āA�o�N�ɑ���]�����s���A�����ێ�Ǘ����j�̍�����s���B���ɁA���d�����ʁE�ޗ��̌o�N���ۂ̗��������������B�܂��A���q�F���͗e��|�i�ፇ���|�j�̒����q�ƎːƉ�����������B����́A�����q�Ǝ˂����ፇ���|�ł͉����Ɛ��]�ډ��x���������ɃV�t�g���邽�߂ɂ����錻�ۂł���A���͗e������Ɏ��t�����Ď������Ђ����I�Ɏ��o���Ē����q�Ǝˌ��ʂ����j�^�[���Ă���B����܂łɉ^�]�J�n��30�N���o���v�����g�ɂ����Ă����قȐƉ��͔F�߂��Ă��Ȃ��B����ɁA�P�[�u���̐≏�̗��������B����́A�≏���̍��������q�ޗ����M����ː��Ȃǂ̂��߂ɐ≏�������錻�ۂł���B���̗Ɋւ��ẮA�M����ѕ��ː��ɂ������������@�ɋ߂��K�Ȃ��̂ɂ��邽�߁A���̃v���W�F�N�g�Ƃ��āA�u���q�͔��d���̃P�[�u���o�N�ω��]���Z�p���������v��2002�N�x������{����Ă���B�܂��A�ŋ߁A�ĔF�����ꂽ���o�N���v�����g�ɂ�����ϐk���S���ɂ��ďq�ׂ�B�ϐk���S���̓v�����g���ݎ��ɕ]������Ă��邪�A�z�肳���n�k���x���傫���Ȃ�ȂǕ]������������ꂽ�ꍇ�A���o�N���v�����g���V������ŕ]�������̂͂������ł���B���o�N����̔��e�ł͂Ȃ����A�M�����̈�w�̌����ړI�ɁA�����v���V�X�e���A����ی�V�X�e���̃f�W�^�����X�V�̌v��E���{���A���Ƃ��Δ�3���@�A�ɕ��P�A2���@�Ȃǂōs���Ă���B���q�͔��d���̈��S���m�ۂ̂��߂ɂ́A�Z�p����Ղ̐������d�v�ł���B�ۈ��@�哱�̂��ƂɁA�Z�p�I�Ȓm���̒~�ς���S�����̐��i�A�C�O�Ƃ̏������ȂǁA���o�N����̂��߂̋Z�p����̐������i�߂��Ă���B

�ȏオ�A�{�u���̊T���ł��邪�A�u���̍Ō�ɂ������āA���҂���Ⴂ���X�ւ̎��̂悤�ȃ��b�Z�[�W�������ꂽ�B�u���o�N������܂߂����q�͔��d���̕ێ�E�ۑS�́A�����̖L���Ȑ������x����G�l���M�[�����S�ɋ������邽�߂̎g�����ʂ����A���̂��߂̍L�͂ȋZ�p�E�����J����ΏۂƂ���m�I�Ń`�������W���u���Ȏd���ł���A���{�̖����̂��߂ɎႢ�͂��Ԃ��Ď��g��łق����v�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�␣�L)

�V�D���q�́E���ː����p�̐V���ȓW�J�Ɍ�����

�����{�l�b�g���[�N�T�|�[�g�@�В��@�ݓc�N��

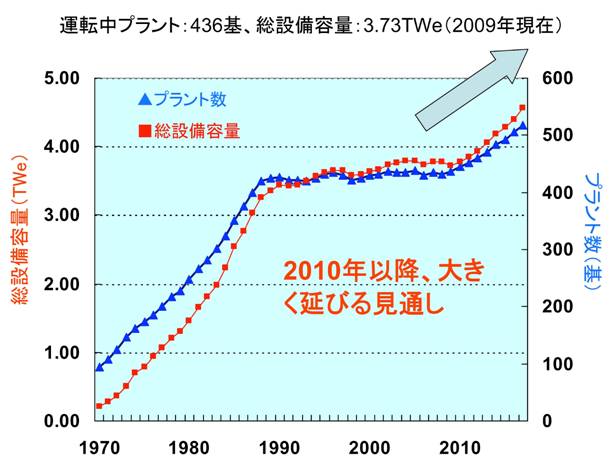

���E�I�ȃG�l���M�[���v�̑�����n�����g����̊ϓ_����A���q�͔��d���ĔF�����A���W�����悤�Ƃ������������܂��Ă���B�܂�����ɕ����āA�e����ː��̍H�Ɨ��p������Ȃ�L����������Ă���B���̂悤�ȁu���q�̓��l�T���X�v�Ƃ����鎞��ɂ����錴�q�͔��d�A���ː����p�ɂ��ču�������������B�ȉ��ɂ��̊T�����L���B

�n���K�͂̋C��ϓ��i���g���j�≻�ΔR���͊��ɑ���ł��L�͂ȑI�����Ƃ��Č��q�͔��d�����E�I�Ɍ�������Ă���B���q�͔��d���^�]���̍���30�J���A��������43�J���ƂȂ��Ă���A�����25�J�����S�������Ă���B���E�S�̂̏��p���q�F���́A1970�N����1990�N�ɂ����āA�E�Ζ��̋@�^����啝�ɑ����������A���̌�A�X���[�}�C������`�F���m�u�C���ł̎��̂̉e���ŁA���q�̓����g���A������ɓ���A���{�ł͌��q�͔��d���̌��݂͑��������̂́A���̍��͐V�K���݂Ȃ��̏�Ԃ��������B�������A��ɏq�ׂ�����A2010�N�ȍ~�A���q�͔��d�v�����g���͑傫�����т���̂Ɨ\�z�����B���āA���E�̌��q�̓v�����g�E�@�탁�[�J�[�͍��ۓI�ȍĕҁE�W�̓������������Ȃ��Ă���B���q�̓����g���A������ł����̃|�e���V�������ێ��������A�V�K�v�����g�����݂��Ă������{�̃��[�J�[�𒆐S�ɉǐ艻���i�݁A���ŁA�O�H�d�H�A�����Ƃ��������{�̃��[�J�[�����E�ɂ����Ď哱��������ɂȂ��Ă��Ă���B

�}7�@���E�̌��q�F���y�ѐݔ��e��

���ɕ��ː����p�̔��W�ɂ��ďq�ׂ�B�H�ƁA�_�ƁA��w���ÂȂǂɂ�������ː����p�̌o�ϋK�͂͋ߔN�傫���������Ă���A����17�N�x�̓��t�{�����ɂ��A4��1117���~�ƂȂ�A���q�̓G�l���M�[���p��4��7410���~�Ɣ�ׂĂ��قړ����K�͂ƂȂ��Ă��Ă���B�Ȃ��ł��H�Ɨ��p��2��1952���~�A��w���×��p��1��5379���~�ƁA����2����ł��̑唼���߂Ă���B���ː����p�̊g��X���́A���ː����ʌ��f�܂��͕��ː��������u�̎g�p���E�͏o���ƎҐ���1960�N�ォ��50�N�Ԃɂ킽���đ傫�������X���ɂ��邱�Ƃ�������Ď���B

���āA���ː����p�̎�v�ȕ���ł���H�ƕ���ƈ�Õ���ɂ�������ː����p�ɂ����ẮA�O�҂ł́A��j���A���ː��ŋہA�����q���H�A�����̉��H�ȂǑ���ɂ킽���Ĕ��W���Ă���B�܂���҂ɂ����ẮA���q���A�w���i�K���}���j�ɂ��K�����ÁA�w��CT�Ȃǂ̐f�f�@�����y���Ă��邪�A�ߔN�APET�i�z�d�q�f�w�B���@�j�ɂ��K���̑����������}���ɕ��y������B�䂪���̕��ː����Ê��Ґ��͋}�����Ă��邪�A���̎��{������2001�N�ɂ�����18���ƁA�č���60���ɔ�ׂĂ܂��܂����Ȃ��B���āA���q�͔��d�A���ː����p�ɂ����ẮA����ɔ���������d�v�Ȗ��̂P�ł���B�č��ł́A�픘�ʂ�NCRP160�f�[�^�Ƃ��Ă�����ƃf�[�^�~�ς�����Ă��邪�A���{�ɂ͂��̂悤�ȏڍׂȃf�[�^�͖��������B���̈���Ƃ��āA�c����s���̂��߃f�[�^���W�߂ɂ������Ƃ���������B

���q�͔��d�E���ː����p�́A���コ��ɑ傫���L�т�Ɨ\�z����邪�A���ː��i���˔\�j�������_�ő��̎Y�Ƃƍ��{�I�ɈقȂ�Ƃ������Ƃ�F�����ׂ��ł���B���ː��i���˔\�j�����S�Ɉ��������͕��ː��h��̌n�ł���̂ŁA����̍����I�Ȋm��������̉ۑ�ł���B�Ȃ��u�����I�Ȗh��̌n�̊m���v�Ƃ������A���̗��R�́A���ː�����ɑ��āA�������l�̂Ȃ������������ɒ[�Ȍ`�ŁA���Ƃ��Γ������ٔ����ȂǂŎg���Ă��邩��ł���B�����������Ƃ��Ƃ�Nj�����ƁA�u���ː���DNA�ɂP�̑�����������ꍇ�ł���Q���N����\��������v�Ƃ������A��w�I�ɊԈ�������߂Ɏ���B�܂��A����ł́A�L���E����̌����픚�҉u�w�������ʂɊ�Â��A�����ɒ������������Ėh��̌n���\�z���邽�߂ɁA���ɏ����ȕ��ː�����ɑ��Ă����X�N���������錋�ʂƂȂ�B���������������������߂ɂ��A�����I�Ȗh��̌n�m�����K�v�Ȃ̂ł���B

���ː��h��̌n�̍��ۃ��[���Â���͏d�v�ł��邪�A���ۓI�����́A���鍑/���ƃR�~���j�e�B�[�̖ړI�E���Q�Ɋ�Â�����������������A����ꂽ�g�p���Ƃ̊Ԃł̍��ӂ������h�`���̖��A��{�I�g�g�݂��������A����������Ɋ������ނƂ����\�}�ɂȂ��Ă���B����ɑ��āA���{�͐��E�̐��ƃR�~���j�e�B�[�ɑ��锭���͂����ɏ������A�����Ō��܂����������͔��C�������ł����A���ǂ͌��߂�ꂽ���Ƃɋ����������ӂ���Ƃ����̂����Ԃł���B����́A�I�����s�b�N�̃X�L�[�W�����v��o���[�A�_���Ȃǂ̃��[�������{�ɕs���Ȃ悤�Ɍ��܂��Ă����̂Ǝ��Ă���B

����́A�������肵�����{�����̌����̐����m�����������ŁA���ƃR�~���j�e�B�[�ɂ����錟���̒i�K�œ��{�̌�����������Ɣ��f���Ă������Ƃ��̗v�ł���B���̂��߂ɂ̓g�b�v�̊֗^���s���ł���B���̂悤�ȓ����Ƃ��āA���E���q�͋���iWNA�j�C���ː��h��WG�iRPWG�j�ɂ�����ŋ߂̓��{�̊C�O�ł̊����Ⴊ��������B

����Ƃ��āA�ȉ��̓_�������āA�u�����I����ꂽ�B���q�͔��d�A���ː����p�K�͂��傫�����傷�錩�ʂ��܂��āA���S���m�ۂ�O��̂��ƂɁA���p��s�K�v�ɍS�����Ȃ��A�n���K�͂ł̍��ۓI�ȍ����I���ː��h��̌n�̊m�����K�v�ł���B���̂��߂ɁA���E�Ō��q�͔��d�E���ː����p�̐擪�ɗ����{�̃��[�_�V�b�v���������߂���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�␣�L�j