1. アモルファス金属への粒子線照射によるナノ構造・特性変化

大阪府立大学大学院 工学研究科

准教授 堀 史説

アモルファス(非晶質)金属は融点以上の液体状態からガラス転移温度以下に超急冷することによって得られる。1960年代から1990年代初め頃迄は箔状のものしか得られず、機械的・磁気的・電気的に優れた物性を示しても工業材料としての用途は極めて限定されていた。1990年代半ばになって、Zrを含む合金系で超高速急冷を要することなく、非晶質状態でバルキーな合金を作成できることが見出され、バルク金属ガラスと呼ぶようになった。その原子配列の研究結果では、構成原子の配列はランダムではなく、局所的には準結晶で見られるような正20面体構造のクラスターを形成したり、結晶体には見られない空隙(自由体積)を含むことなどの知見が得られている。

原子が長範囲にわたって規則的に配列している結晶が高エネルギー粒子線の照射を受けた場合には格子点からの原子のはじき出しや電子的な励起によってその規則配列に乱れが生じ、いわゆる格子欠陥が導入される。格子欠陥は結晶の周期性を乱し、材料の機械的・電気的な性質に様々な影響を与えることから、従来から多種多様の材料に対して多くの研究がなされており、最近では格子欠陥の制御により新規の機能を材料に付与することも広く行われている。一方、非晶質材料においては長範囲の原子の規則配列は存在しないため、「格子欠陥」という概念は存在しない。それ故、粒子線照射によって生ずる原子の配列の乱れの効果に対しては新たな概念が必要となる。本講演では照射に伴って弾き出された構成原子の挙動と関連して形成される様々の空隙の変化の知見を得るのに優れた手法である陽電子消滅法を用いて、照射バルク金属ガラス材の評価を行った結果について紹介した。陽電子は陽イオンの原子位置を避けて原子密度の低い空隙に局在しようとする自己探索性を有すると共に空隙周辺の元素の存在比についての情報も提供することから、非晶質材料の原子の配置状態を調べるには優れた測定子である。

堀講師らは原子比が5:4:1のZr-Cu-Alの三元系合金から傾角鋳造法により直径8mm、長さ100mmのロッド状金属ガラス合金を作成した。X線回折(XRD)によりこの材料がアモルファス構造であることを確認の上、0.5〜1mm厚のディスク状試料を切り出し、照射実験に供した。照射はそれぞれ室温にて 1.電子線照射:10MeV,1017〜1018e-/cm2(京都大学原子炉実験所LINAC)、2.イオン照射:5MeV

Al、100-200MeV Xe(日本原子力研究開発機構)、3.イオン照射:180keV He(若狭湾エネルギー研究センター)の3種類の異なる手法により行った。照射材はXRDによる構造評価を行った後、マイクロビッカース硬さ評価及び陽電子消滅法(寿命測定及びドップラー拡がり測定)により調査した。

照射を行った何れの材料においても、そのXRD結果では試料の結晶化は認められず、アモルファス構造が保たれていた。しかしながら、マイクロビッカース硬度測定では、2MeV電子線照射の場合と200MeV Xe照射では異なる挙動を示した。すなわち電子線照射ではわずかながら硬化し、Xeイオン照射では軟化の傾向を示した。一方、陽電子消滅寿命による自由体積評価の結果、電子線照射では寿命が増加することから、自由体積は増加するのに対して、イオン照射では陽電子寿命は減少し、自由体積は減少することが分かった。このような相反する傾向は通常の結晶体への照射では観察されないことから、アモルファス構造特有の効果であると考えられる。

この合金系では加熱による構造緩和過程で合金の密度が上昇することが報告されており、そのことも考慮すると電子線照射では単純な原子の弾き出しによる空隙増大が惹起されるのに対して、イオン照射では原子の弾き出しに加えて電子励起などの電子系へのエネルギー付与に伴う系の構造緩和が起こっていると考えられる。ただし、硬さの変化は供試材に対する熱的構造緩和過程とは異なる挙動が観察されることから、照射材の構造緩和過程の場合は熱的構造緩和とは異なる経路による準安定緩和過程が導入されている可能性がある(図1)。まとめとして、バルク金属ガラスに対する照射効果は照射粒子個々の付与エネルギーに敏感に依存しており、電子線照射のような局所的空隙の導入の場合には硬化を来たし、エネルギー付与が大きい場合には構造緩和の程度が大きく寄与して軟化する。

図1 金属ガラスに対する熱的構造緩和過程と照射に伴う構造緩和過程の模式図

バルク金属ガラスに対しては照射種によって内部状態も特性も正反対に変化することが明らかとなり、これらの相関をより明確にすることにより、選択的な材料改質が可能であることがわかってきた。このことは材料の表面、内部あるいは全体というような特定領域の特性制御が可能となり、バルク金属ガラスの応用面が一層拡大することを示唆している。

筆者は嘗て鉄系非晶質薄膜材料の原子の配列状態や熱的緩和過程を57Feメスバウアー分光で調査したことがあり、その結果を思い出しながら大変興味深く聞くことが出来た。

2. 高速重イオン照射によるナノ粒子の形状・特性制御

(独)物質・材料研究機構 量子ビームユニット

主席研究員 雨倉 宏

まず、最初に雨倉講師が所属する茨城県つくば市の(独)物質・材料研究機構を簡単に紹介してから本題に入った。同機構は嘗ての科学技術庁所管の金属材料技術研究所ならびに無機材質研究所が2001年に統合されて誕生し、研究対象とする分野も当初の金属やセラミックから高分子材料、生体材料と拡がってきた。現在は常勤研究職員が約400名に加えて、海外からの研究員、博士研究員、大学院生まで含めて常駐の研究員が600名を超える独立行政法人組織の大研究所である。機構内には放射線を直接の研究対象とするグループはないが、講師の所属する量子ビームユニットをはじめ、それ以外の2グループが何れも材料の評価を目的としてビームを利用している。

今回はナノ粒子に対する高速重イオンビーム照射を主題に興味深い講演をしていただいた。まず古のナノテクノロジーとして4世紀頃のローマ時代に作られたリュクロゴスの杯(大英博物館所蔵)を紹介した。この杯はソーダライムガラス製で反射光では緑色、光にかざすと赤色に見えるが、それはガラス表面近傍に分散する径が70nm程度のAu-Ag合金ナノ粒子の散乱・吸収によるもので、この時代にすでにナノテクがあったことが分かる。リュクロゴスは同様にヨーロッパの各地の教会に普通に見られるステンドグラスにも全てとは言わないがナノテクの技術が使われている。

さて、単独の金属ナノ粒子が媒質中に存在する場合、光が入射すると粒子近傍の光電場が5〜10倍程度増強される。それらナノ粒子同志が近接して存在する場合にはさらに光電場が200倍程度も増強することが知られている。雨倉講師らはナノ粒子近傍にのみ強い光電場が生ずることに着目して光で光を制御する光スイッチを念頭においてナノ材料研究をしている。そのためにはナノ粒子の形状をまず自在に制御することが要求される。今回の講演では高速重イオン照射によりシリカ中に分散した球状ナノ粒子を葉巻状あるいはロッド状に変化させるまさに手品のような手法について紹介した。この現象はナノ光学、プラズモニクスへの応用が期待され、注目を浴びている。

エネルギーが10〜1000MeVという高エネルギーを有する重イオンビームを固体中に打ち込むと、そのエネルギーの多くは電子励起によって失われ、その軌跡に沿って大きなエネルギーが付与される。条件によってはその軌跡に沿って局所的に融解することもある。この現象を利用して材料中に分散させたナノ粒子の形態を変化させることが可能である。

高速重イオン照射によって非晶質シリカ球がビーム入射方向と垂直面内方向に伸長して円盤状に変形する現象は良く知られており、あたかもハンマーで物体を押しつぶすイメージから、イオンハンマリング効果として説明されている。この現象は非晶質材料あるいは照射によって非晶質化する材料にのみ観察され、照射後に結晶体を保持する材料には観察されない。その後、2003年にフランスのD’Orleansらはシリカに160keVでCoイオンを注入し、球形のCoナノ粒子をシリカ内部に形成し、次いで200MeVのヨウ素イオン照射を行った。するとCo粒子は照射イオンビームと同方向に伸長し、楕円体からさらに照射の継続に伴い棒状のナノロッドへと変化することを見出した。

このことはナノ粒子の長軸と短軸の比であるアスペクト比を高速イオン照射によって制御出来ることを示しており、ナノ粒子の様々な特性の制御を可能にすることを示唆する。同じ頃にカナダのRoordaらはコアがAu粒子、シェルがシリカであるコアシェル構造の粒子を湿式法で作成し、30MeVのSeイオンを照射したところ、コアのAu粒子はイオンの入射方向に伸長し、一方非晶質シリカ球は入射方向には縮み、垂直面内方向には広がってディスク形状をとった。

また、シリカ箔に360MeVのXeイオンを照射した場合の箔の相対的長さ変化を測定した研究では照射初期には長さが縮み、密度の上昇を生じていることが分かった。これらの現象は単純にイオンハンマリング効果のみでは説明出来ない。

分子動力学法により高温から様々な冷却速度で冷却した際の密度の温度変化を計算したところ、通常の方法で作成した非晶質シリカは2.20g/cm3程度の密度であるのに対して、高速重イオン照射のような高速急冷では2.26g/cm3程度の高い密度を示す。この効果は試料全面がイオントラックで被覆されると飽和する。照射誘起密度化はイオン照射方向には依存せずに等方的であるが、イオンハンマリング効果では体積は保存されるが非等方的である。

今のところこの現象は次の図のように説明している。非晶質に高速重イオンが入射するとそのトラック周辺の熱膨張により熱応力が発生する。然し温度が材料の粘性流動温度を超えた場合には粘性の急激な低下により応力は緩和され、温度が急速に低下すると周辺よりもトラック部分はまだ高温のために元のサイズよりも縮み、その垂直方向には伸びた状態が保持される。

これがイオンハンマリングである。一方、ナノ金属粒子を内包する非晶質媒質において高速重イオンがナノ粒子を直撃した場合にはトラックに沿って部分的にナノ粒子と媒質が融解し、ナノ粒子は面内圧力を受けてイオンの入射方向に押されて伸長することになる。この機構により媒質の非晶質粒子はトラックの方向に垂直な円盤状となり、一方ナノ金属粒子はトラック方向に変形して凝固したと結論できる(図2)。

図2 観察される変形様式の説明図

いずれにしても高エネルギーのイオンビーム照射に伴って、非晶質の媒質はイオンハンマリング効果によってディスク形状につぶれるのに対し、内在する結晶体のナノ粒子はビーム入射方向に伸長するという反対向きの変形が行われるということは非常に興味深い。筆者自身も非晶質ではなかったが、嘗てコアシェル構造のナノ金属粒子を扱ったことがあり、イオン照射に伴う見事な形状変化を示されて大変面白く聞くことが出来た。この講演を伺って一度イオンビーム照射を試みてみたかったと強く感じた。 (大嶋 記)

3. コンプトン散乱を用いた電子状態研究

(公財)高輝度光科学研究センター

利用研究促進部門 副主席研究員 伊藤 真義

講師の伊藤真義さんには、SPring-8 08Wビームラインでのコンプトン散乱実験で大変お世話になっている。これは、100—200keVという非常に高エネルギーのX線を用いるため、SPring-8の特徴を十分活かした手法であるといえるので、本研究会で紹介いただくことにした。講演では、まずSPring-8のビームライン全体に対する説明があり、次にコンプトン散乱に関する解説があった。コンプトン散乱とは、アーサー・コンプトンによって発見された、X線が物質中の電子によって散乱されるとき、散乱X線の波長が長くなる現象である。

よく解説されるコンプトン散乱とは、静止電子とX線との相互作用によるものであるが、実際は、標的電子はある運動量を持って運動している。このことは、コンプトンが黒鉛をターゲットにした測定でも、すでにその結果に表れている。すなわち、散乱ピークが実験分解能以上の広がりを持っている、これは、運動する電子のドップラー効果による散乱光子のエネルギー広がりである。従って、このスペクトルを解析することにより、物質内の電子運動量分布の測定ができることになる。さらに、X線が円偏光している場合には、X線散乱強度が電子スピンの向きに依存する。これを利用して、磁性電子の運動量分布を測定する手段としても活用されている。高輝度・高エネルギーのX線を用いることにより、インパルス近似が使えて解析が簡単になる、コンプトン散乱の断面積を稼ぐことができる、といった利点が出てくる。

現在、高輝度・高エネルギーX線を用いたコンプトン散乱は、SPring-8の08Wでの実験が世界で一番すぐれているとのことである。次に08Wにおける実験装置の説明があった。BL08Wビームラインでは115-200keVの直線偏光、楕円偏光の単色X線が利用できる。フラックスは最大5e12

photons/secである。エネルギー分散型測定では、10素子のゲルマニウム検出器を用いて、ターゲット試料から178度の角度で散乱するX線を測定する。また、磁気コンプトン散乱測定では、楕円偏光の入射X線を用いる。試料は、高速反転(1sec/T, Max, 3T)型超伝導マグネット内に設置する。

今までに08Wで行われた実験例として、Heガスにおけるコンプトン散乱ではHeがハートレーフォックの計算によくあった運動量分布を有することが確認できたこと、溶融シリコンを測定した結果、溶けた状態でも共有結合の成分が一部残っている、といった興味ある研究結果が紹介された。

VD0.64,NiAl合金のフェルミ面の研究例なども示された。磁気コンプトン散乱の特徴としては、スピン由来の磁気モーメントをのみを測定できることが大きな特徴である。その実験例の1つとして、筆者(岩瀬)らが行っている、鉄ロジウム合金のイオン照射誘起強磁性の測定結果を紹介していただいた。鉄ロジウム合金は室温より低温では反強磁性を示すが、高エネルギーイオン照射により、低温においても強磁性が発現する。

このイオン照射によって発現する強磁性状態を磁気コンプトン散乱法で測定した結果、強磁性は主にスピン由来であることや、強磁性に鉄の3d電子だけでなくロジウムの4d電子も寄与していること、などが分かった。高輝度・高エネルギー放射光源の利用により、従来は困難であった磁化曲線測定なども可能になりつつある。

図3はSmAl2の磁化の磁場依存性を示す。Smは軌道磁気モーメントとスピン磁気モーメントの向きが反対であり、絶対値は軌道磁気モーメントのほうが大きいため、磁気コンプトン散乱で測定したスピン磁化曲線は、通常の磁化曲線(VSMによる測定)に対し、逆符号になる。講演の最後には、08Wビームラインで利用できる高エネルギーX線を活用した元素分析の話をされた。全国の土壌の希土類分布の測定などは、犯罪捜査に貢献するとのことである。本講演を拝聴して、SPring-8を有効に使うには、やはり高エネルギーX線による研究が重要であることを確信した。08Wにおけるコンプトン散乱をはじめとした研究が、SPring-8における特徴的な研究としてさらに発展することを願うものである。

4. クラスターイオン照射に対する固体の応答

(独)日本原子力研究開発機構

高崎量子応用研究所 研究主幹 鳴海 一雅

クラスターイオンビームとは、数個―数百個の原子が結合した状態で加速されたものであり、それが物質に照射されると、1個の原子が別々に照射される場合と比べて特徴的な現象が出現する。鳴海講師は、東大原子力専攻と原子力機構が推進する先進原子力科学技術に関する連携重点研究「高速クラスターイオンが固体内に誘起する高密度励起反応場における素過程と材料分析・改質の研究」において精力的な研究活動を行っており、筆者(岩瀬)も、その研究のメンバーの一人であることから、この機会に、いままでの研究成果を本研究会において披露いただくことにした。講演では4つのテーマを取り上げた。まず1つ目は、炭素クラスターイオンの形状と電荷分布を決める実験に関して、である。

炭素クラスターを固体薄膜に通過させると、クーロン爆発によってその原子間距離が大きく広がるので、クラスターイオンの形状を蛍光出力型チャンネルプレートで観察することができるようになる。またその経路に電場をかけることにより、クラスターを形成する各原子の電荷状態を決めることができる(図4)。この結果は、クラスターイオンと固体との相互作用を議論するうえで重要な基礎データとなるものである。次に、クラスターイオンによるターゲ

図4 実験装置の概略図

ット物質からの2次イオン放出に関する研究結果が紹介された。クラスターイオンのエネルギーが高い場合、固体内でのクラスターとしての効果(近接効果という)は、原子同士の核間距離が7nmといった長い距離においても存在することが明らかになった。これは、電子的阻止能の近接効果が消失する距離より1ケタ近く大きな距離であり、2次電子の輸送過程なども考慮する必要があることを意味する。輸送過程に伴う近接効果を説明するモデルとしては、ウェイクポテンシャルモデルがあるが、実験結果は、このポテンシャルの及ぶ時空間的スケールよりはるかに大きな値である。ウェイクポテンシャルに関する既存の理論の修正が必要かもしれず、今後の見解が楽しみである。

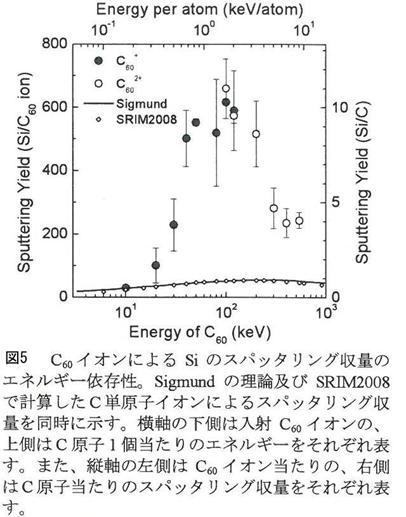

最後に紹介した2つの研究は、C60(フラーレン)をシリコンターゲットに照射したときのシリコンターゲットの振る舞いに関するものである。いろいろなエネルギーのC60をシリコンに照射して、表面からのシリコン原子のスパッタリング収率をRBS/チャネリング法により測定した。その結果を図5に示す。得られた結果を評価するため、

Sigmundによる線形衝突カスケード理論、および損傷計算コードSRIM2008による計算結果も図に示す。クラスターイオンのエネルギーが低い場合(10keV)は、実験結果と理論値、計算値はよく一致するが、エネルギーが高くなると収率は大きくなり、40-120keV付近では、600を超える値を示した。これは、入射カーボン原子で規格化した場合の値に対しても10倍を超す値であり、大きな非線形性を示していることになる。

クラスターイオンのスパッタリングに関する非線形性を説明するモデルとしては弾性衝突に由来する熱スパイクモデルがあるが、それから予測されるn2依存性(nはクラスターサイズ)は観測されていない。カーボンイオンは金イオンに比べて質量も小さく、格子の励起密度も小さいため、「格子の熱化」には至らない段階での非線形性が発現したものと思われる。また、同じくシリコンのC60照射に対する照射損傷生成に関しても大きな非線形性が現れることが示された。

最後に、講演の締めくくりとして、「クラスターイオン照射における研究結果は、これまで長い年月をかけて築き上げられてきた固体内原子衝突モデルの検証や再構築につながるものになるであろう」と力説された。これは筆者(岩瀬)も全く同感である。クラスターイオンは、重い単原子イオンと異なり、物質との相互作用の時間空間的相関を見ることができるため、高エネルギークラスターイオンによる物質との相互作用研究によって新たな照射効果の物理を構築できるものと大いに期待している。 (岩瀬 記)