1. 量子ビームを利用した無機材料の磁性改質とその評価

大阪府立大学21世紀科学研究機構

教授

松井 利之

講師の所属する機構は、部局の一つとして発足したばかりで従来の学部、学科の枠を超えた分野横断型の時代の先端を目指した戦略的部門とのことである。講演ではまずその新しい機構の紹介の後、本題に入った。

講演では講師らのグループが近年勢力的に研究を推進している量子ビームの照射による合金の磁性改質について最新のデータを紹介した。取り上げた材料は等比組成近傍のFeRh合金である。この合金は低温では広い濃度範囲でB2型規則構造をとり、等比組成近傍の材料は室温付近で一次の反強磁性−強磁性転移を示すことから磁気スイッチなどへの応用が期待されている。

講師らは(100)MgO基板上に作成したFeRh薄膜に10MeVのヨウ素イオンを照射して、その磁性を20Kで測定したところ、反強磁性相中に強磁性秩序が形成されることを見出した。強磁性磁気モーメントは照射量が2×1013ion/cm2までは単調に増加したが、それ以上の照射では減少した(図1)。さらに減少に伴い、B2構造を示す規則相のX線回折ピークが消失していくことがわかった。ヨウ素イオン照射によって発現した強磁性の起源を探るために、イオン種及びエネルギーを変えて、実験を行った。イオン種は10MeVのヨウ素以外に1MeVのHイオン、1.7MeVのAuイオンである。

それぞれの照射を行った試料について磁気モーメントを測定した。一般に材料に高エネルギーのイオン照射を行うと、そのエネルギーは材料を構成する原子との弾性衝突と非弾性衝突によって失われる。イオンのエネルギーの低い場合には弾性衝突が支配的であるが、高エネルギーイオンでは非弾性衝突が支配的である。実験結果は本系の磁性の変化は照射に伴う弾性衝突に関係しており、合金原子の格子点からのはじき出しに伴う原子配列の乱れと歪に依存することが明らかとなった。

それぞれの照射を行った試料について磁気モーメントを測定した。一般に材料に高エネルギーのイオン照射を行うと、そのエネルギーは材料を構成する原子との弾性衝突と非弾性衝突によって失われる。イオンのエネルギーの低い場合には弾性衝突が支配的であるが、高エネルギーイオンでは非弾性衝突が支配的である。実験結果は本系の磁性の変化は照射に伴う弾性衝突に関係しており、合金原子の格子点からのはじき出しに伴う原子配列の乱れと歪に依存することが明らかとなった。

図1 10MeV ヨウ素イオン照射FeRh薄膜の磁化の照射依存性

この結果をもとに磁気パターニングと新規磁気デバイス作成を試みた。原子力機構高崎にて10MeVのヨウ素イオンを2×2μm2のサイズに絞って描画スキャンにより、二次元磁性パターンを作成した。作成したパターン像を通常の原子間力顕微鏡(AFM)とカンチレバーに磁性体を使用したMFM像を撮像したところ、AFM像では表面状態の変化が観察されないのに対してMFM像では明らかに照射領域にコントラストが生じており、磁気的性質が変化したことが明らかとなった。

さらにマイクロイオンビームによる描画機能を利用して10×10μm2サイズの強磁性ドットの作成を試み、放射光顕微鏡(PEEM)による磁区構造観察したところ、強磁性ドメイン構造の形成を確認出来た。さらに低エネルギーイオンビームによるこの材料の磁性改質が期待できることから、30keV・Gaイオンビームを用いる収束イオンビーム装置(FIB)を用いて、二次元磁性パターンの作製を試みた。

FIB装置はナノオーダの多彩な加工が可能であることから、本材料に対するパターン形成法として極めて有効であることが期待できる。FIB加工した材料のMFM、AFM像を撮影したところ、マイクロイオンビーム照射の場合と同様にMFM像には明瞭なコントラストが観察できるのに対してAFM像には照射領域にコントラストは観察出来なかった。このことはFIB加工により、この材料に局所的磁気構造の埋め込みが可能であることを示している。

講師らは現在、新規の動作原理をもつ磁気デバイスの開発に向けたさらなる研究を進めているとのことである。

筆者(大嶋)は嘗てFeRh合金の相転移機構に興味を持ち、結晶学的な研究を行ってきたので、それが最近の発展につながっていることが分かり大変嬉しく感じた。

2. 放射光X線による応用磁性材料の磁気評価技術

(財)高輝度光科学研究センター利用研究促進部門主幹研究員 中村 哲也

X線はラウエやブラッグの式で知られるように長年に渡って結晶学的知見を得る優れた手法として一般に広く利用されてきた。しかしながら、磁性の研究に使用されるようになったのはまだ30年程度である。著名な回折結晶学の泰斗であった(故)星野博士はX線は磁性の研究には無力であるとのコメントを残しているが、放射光の目覚しい発展により、現在では誰もそのようには考えなくなっている。

中村講師は学部、大学院時代はメスバウアー分光の研究を行ってきた。メスバウアー分光はドイツのメスバウアー博士が1957年にその卒業研究の過程で発見したガンマ線の共鳴吸収であり、1961年にはノーベル賞を受賞して話題になった手法である。たまたまFeの電子状態の研究に有力であったために、短期間の間に世界的に多くの研究者によって利用されるようになった。筆者も鉄系非晶質材料の研究などに使った経験がある。中村講師はメウバウアー分光が鉄の原子・電子状態を調査する手段として極めて有力であることを体得したうえで、鉄以外の原子に対しても元素選択的な手法として、今回の講演をお願いしたX線磁気円二色性(XMCD:X-ray Magnetic Circular Dichroism)に大きな魅力を感じられたようである。

光と磁気との相互作用を利用した磁性体の研究としてファラデー効果や磁気カー効果などが古くから利用されてきたが、メウバウアー効果もその一つである。それに対してXMCDの歴史は極めて浅く、1987年に初めてFeの1sから4p遷移に相当する吸収がG.Shutzによって報告された。1990年にはC.T.ChenらがNiのL吸収端で軟X線領域でのXMCDの観測に初めて成功したとのことである。XMCDの原理は中村講師によれば極めてシンプルである。

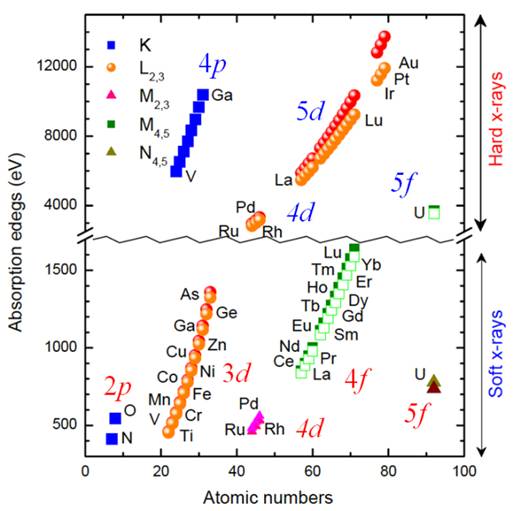

磁化した材料に右回り、左回りの円偏光したX線を入射すると、磁化した材料のスピンとの相互作用により、円偏光のX線の吸収に差が生ずる。その差の解析により磁性体の磁化の情報を得ることが出来る。用いるX線のエネルギーが2keVを境としてそれより高エネルギー側を硬X線領域、低エネルギー側を軟X線領域と呼んでいる。図2はXMCDで対象となる元素の一覧を示す。この図から磁を担っている3d,4fなどを性終状態とする元素の場合は軟X線領域に存在することが分かると同時に元素毎にそのエネルギーが異なっていることが明らかである。このことが講師の言う元素選択的手法たる所以である。

図2 XMCD実験で対象となる元素の一覧。

図では概ね3keV以上を硬X線、2keV以下を軟X線として扱っている。3d, 4fなどの電子軌道は、各元素群に対する内殻吸収の終状態に対応する。

基本的な実験装置の構成は外部磁場を印加する磁場中に試料をセットし、それに右回り、左回りの円偏光X線を入射させ、入射X線強度と透過X線強度の対数比を取ることによって各吸収係数を得ることが出来る。ただし軟X線はエネルギーが低いために透過実験を行うには実験的困難を伴う。そのため、全電子収量(TEY:Total Electron Yield)法が一般に使用される。これは、軟X線照射によって発生する光電子量が吸収係数に比例するという経験則に基づいている。この手法は簡便で試料の形態も薄膜、バルク、粉末を問わないというメリットがあるが、検出深さが2〜3nmと浅いので、バルク材料の場合には表面状態に注意しなければならない。一方、硬X線の場合には高圧下での測定など、入射X線のエネルギーが大きい分、様々な外場条件での測定が可能となる利点がある。

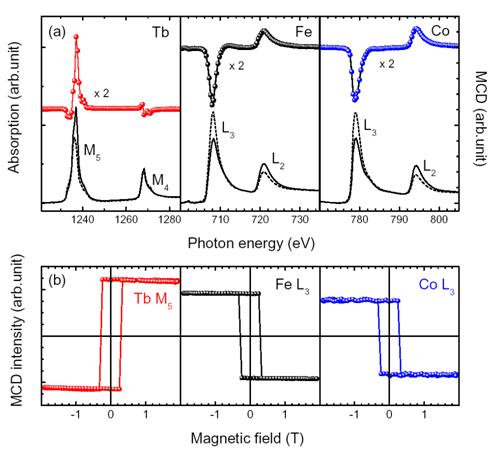

図3 軟X線MCDの測定例

講演では講師が担当しているビームラインで行われてきた幾つかの例を紹介した。装置開発後のデモンストレーション用として、TbFeCo合金薄膜について、TbのM4,5吸収端、FeのL2,3吸収端、CoのL2,3吸収端についてXMCD測定を行い、Fe,Coの磁気モーメントは磁気光学総和則から導出し、Tbは実測と理論計算の結果から求めることが出来た。また、入射光のエネルギーを固定してXMCD強度の磁場依存性を測定することにより、講師らが求めてきた「元素選択磁気ヒステレシス」が得られた。また、交換磁気異方性二層薄膜(CoFe/MnIr)に対するXMCD測定では通常はFe,Coの磁化に隠されて区別されないMnの磁化を明瞭に求めることが可能であり、各元素毎の磁性を評価できることが示された。さらにXMCDの高感度性を表す例として希土類を内包したフラーレンをナノチューブ中にならべたサヤエンドウ型の物質の磁気測定、金ナノ結晶の表面磁性、金778表面上の微少なFe原子の磁性などの結果について紹介された。これらの結果は通常の磁気測定法の1000倍以上も高感度であることを示している。

講演の最後は講師が現在開発中の高磁場中でのXMCD装置の紹介で締めくくった。磁気測定には多くの手法があり、XMCDの高感度を売り物にしても、印加できる外磁場が他の手法に比べて小さいということはひけめがあるので、頑張って現在は30テスラまで可能になっているそうである。

(大嶋 記)

3. 3次元アトムプローブによる原子力材料の ナノ組織観察

(財)電力中央研究所 材料科学研究所 西田

憲二

様々な高エネルギー放射線のもとで使用される原子力材料では、通常の環境で使用される材料と異なり、いろいろな特殊な現象が現れる。その1つが、放射線照射による添加元素の偏析・析出現象である。生成される析出物は、原子炉を長期間使用したときの材料の硬化・脆化をもたらす要因の1つと考えられるが、析出物の大きさはナノメートルスケールであるため観察が困難であったが、それを3次元的に見事にとらえることのできる技術が3次元アトムプローブ法である。西田氏は、この手法を用いて、中性子やイオン照射した原子力材料のアトムプローブによる研究を行ってきている。

講演では、まず材料組織の観察技術の変遷を紹介された。ものを観察するときに肉眼で見ることから始まり、光学顕微鏡、X線回折、電子顕微鏡といった手段が開発されてきた。1970年には1次元アトムプローブ法(1DAP)、1990年には3次元アトムプローブ法が開発された。さらに、材料の微細加工ができるFIB(集束イオンビーム)法と合わせて、3DAPは、ナノメートルスケールでの材料微細組織を元素別に識別できる手段として用いられるようになってきている。

次に、原子力材料分野での3DAP観察の必要性を説明された。軽水炉原子力プラントでは、用いられる材料の主要な経年変化事象を制度よく予測することが必要である。そのためには材料の性質の経年変化の本質的なメカニズムの理解が重要である。そこで、経年変化の実態を可能な限り可視化するための方法として3DAP法の意味がある。3DAP法は、材料中の原子1つ1つについて3次元位置座標と元素の種類を調べることができる手段であり、位置座標に関してサブナノメートルの分解能を有する。その測定原理を図4に示す。3DAP法では、試料の作製がポイントである。先端直径が100ナノメートル程度のきわめて鋭く尖った針を試料として用いるため、電解研磨法やFIBによる特殊な材料整形が必要となる。電中研狛江地区では2台の3DAP装置を放射線管理区域に設置しており、中性子照射により放射化した材料の観察も可能である。

図4 局所電界型三次元アトムプローブの測定原理

さて、ここで問題にするのは、軽水炉圧力容器鋼である。圧力容器鋼は中性子照射により脆化を起こすことが知られている。照射による脆化の程度は、商用プラントに装荷された監視試験片を定期的に取出し、シャルピー衝撃試験を用いて行われる。中性子照射により、シャルピー吸収エネルギーの温度依存性における延性・脆性転移温度(DBTT)の上昇などが観測されている。このような中性子照射効果の原因は、圧力鋼内の銅をはじめとする添加元素の集合体形成や結晶原子配置の乱れであることがわかってきた。しかし、添加元素集合体は大きさがナノメートルスケールであり、素地の結晶構造を乱すことなく存在するため透過電子顕微鏡の観察はきわめて困難である。そこで、3DAPの登場となる。

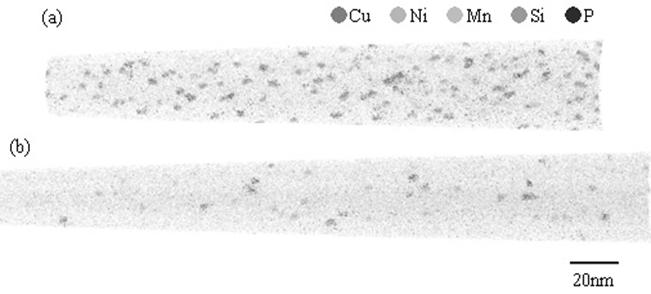

図 5 高い照射量まで中性子照射された銅濃度の異なる圧力容器鋼の三次元アトムプローブ観察結果(a)銅含有量の高い(0.25wt%)鋼材、(b)銅含有量の低い(0.06wt%)鋼材

中性子照射した鋼材の3DAP観察の結果、図5に示すように銅を主としてニッケル、マンガンなどを含む銅濃縮クラスターやニッケル、マンガン、シリコンを主体とする銅を含まないクラスターが観測された。このような照射によって形成されるクラスターの存在は機械的特性と大きな相関を持つ。添加元素のクラスター体積率の平方根とシャルピー遷移温度の変化量とは非常に良好な線形の相関を持つ。このことは、高々ナノメートルスケールの微小体積における変化がセンチメートルオーダーのマクロな機械的特性を支配することを示しており、ナノとマクロを結びつける重要な関係である。3DAP法など最新のナノ観察技術で得られたデータに基づき、電中研では新たな脆化予測式を構築した。この予測式は、照射速度や照射温度の影響なども取り入れ、予測精度の高いものとなっている。

講演の最後にあたって、原子炉材料で生ずる変化はナノメートルスケールでの現象が本質的要因となっていることを改めて示され、それによる材料経年変化の理解のため、今後とも3DAP法をはじめとする最先端技術を活用した軽水炉材料研究を推進していく予定であることを述べられた。

4. イオン照射によって導入される点欠陥の振る舞いを利用した新しいナノテクノロジー

高知工科大学 物質・環境システム工学科 教授谷脇

雅文

イオン照射は、物質中に格子欠陥を高密度に生成し、それによって得られた高いエネルギー状態が緩和する過程において、個々の物質特有の準安定状態が出現する。この現象は物質の自己組織化とよばれ、従来の材料プロセシング法では実現しえないような面白いナノ構造を実現することができる。講演者の谷脇氏は、長年、化合物半導体にイオン照射したときに形成される格子欠陥の研究に取り組んでこられた。研究対象は、当初、比較的ポピュラーなGaAs,InPであったが、そのうちGaSb, InSbへと移って行った。その結果、低温でイオン注入したGaSb表面に微細なセル構造が生ずることを見出した。この現象は、過飽和に導入された点欠陥の移動・消滅による自己組織化の結果であることを本講演で述べられた。

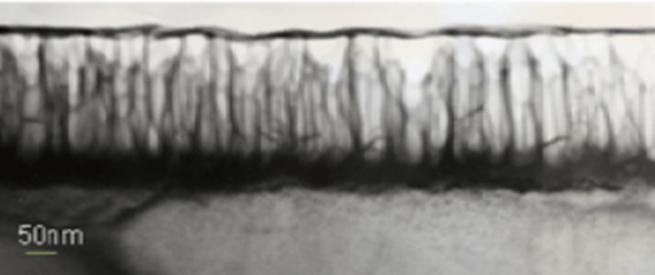

図6 低温でイオン照射したGaSb表面の断面TEM明視野像

低温でSnイオン照射したGaSbの断面TEM観察の結果を図6に示す。照射した試料表面に非常に特徴的な欠陥構造がみられる。表面からの深さが250nmあたりに強くひずみを受けた損傷領域が黒く見え、そこから、筋状のやや黒いコントラストの組織が表面へと、同じ方向に並んでいる。講演では、この構造が、イングランドの古代遺跡であるストーンヘンジと類似の形状をしていることが示された。ここで観察された欠陥構造は、通常のイオン注入をした化合物半導体では観測されないものである。

次に、この特異な欠陥構造の形成メカニズムが示された。Snイオンの注入によって、試料表面近傍には、原子空孔と格子間原子が形成される。このうち、原子空孔は形成位置近傍にとどまるが、格子間原子は低温でも移動度が大きいため遠くに拡散する。その結果、注入領域では、原子空孔と格子間原子との対消滅の確率が減り、原子空孔濃度が高くなり、ボイドの形成に至る。イオン注入が続くと、原子空孔はボイドに吸収され、ボイドを隔てる壁には格子間原子が流れ込みボイドは表面方向に伸びる。その結果、ボイド表面が破れ、微細なセル状構造が形成される。

セル構造形成のメカニズムの説明に引き続き、このメカニズムを利用して、FIBを使った規則正しく微細構造を配列させる試みが紹介された。アイデアは以下の通りである。まずFIB法で規則正しい初期構造を表面に作成する。その後、温度制御したイオン注入を行って、表面微細構造を発達させる。原子空孔と格子間原子の移動度の違いから、初期規則構造を表面に垂直方向に発達させ、アスペクト比の大きいセルからなる微細構造を作るというものである。以上のことを実験によって実際に試みた。まず、FIB装置を用いて、50kVで加速されたGa+イオンで初期構造を等間隔でスポット配置した。間隔は最少50nmまで可能であり、照射量は1010-1015ions/cm2まで任意に制御できる。左図が、FIBを利用して作成した初期構造のFIB2次電子像である。いろいろな照射量に対する構造を示す。

図7 FIBを利用したナノセル構造の作製(左は初期構造、右は発達させた構造)

つぎに、この試料に対して、同じくFIB装置からの50kV Ga+イオンを用いて、今度は試料全体に一様に照射を行った。その結果を右図に示す。初期構造を作成したときの照射量が1x1013 ions/cm2以上のマトリックスについては、初期構造の規則性は壊されず、像のコントラストから判断して、セル構造は深くなっているものと判断される。このことは、規則的な初期構造さえ与えておけば、その後の室温イオン照射で規則的なセル構造が形成されることを示している。

講演の締めくくりとして、ここで提案した微細構造形成法は、サブナノスケール以下の構造体を作るうえできわめて有効であることを強調された。今後、さらに、イオン注入時の基板温度、イオン加速電圧、照射量などの制御により、作成される微細構造の詳細を調べるとともに、その限界を探っていくということである。

(岩瀬 記)