��R�X����ː��Ȋw������u�L

�@���ː��Ȋw������̈�Ƃ��ĊJ�Â��Ă����G�L�]�`�b�N�r�[���V���[�Y������ő�7��𐔂��邱�ƂƂȂ����B������͕���21�N7��17���i���j13:30����17:30�܂ŏZ�F�N���u�i���s����]�˖x�j�ŊJ�Â����B����̍u�t�͏������l���i���Ɍ�����w��w�@�j�A��B���i�i�Ɓj���{���q�͌����J���@�\�j�A���R�����i���G�l���M�[�����팤���@�\�j�A�ז�ÕF���i(��)���{���q�͌����J���@�\�j�̂S���̕��X�ł������B

�P�D��Si�����ւ̓�X���Ǝ˂ɂ��\�ʌ��q�ړ��y�ь������i����y�[�W

)

���Ɍ�����w��w�@�H�w�����ȕ����n�H�w��U�}�e���A���E��������X���ʎq�_�C�i�~�b�N�X

�����O���[�v�@�����@�����@���l

�ߔN�A���푽�l�ȃf�B�X�v���C�����p����A��X�͂��̉��b�ɗ^���Ă���B���ɖڊo�����̂͌g�ѓd�b���͂��߂Ƃ��鏬�^�̕\�����i�ł���B���̑����ɂ͔����̔��������p����Ă��邪�A�ŋ߂̓K���X�ȊO�̃v���X�e�B�b�N�t�B�����A�@�ہA���Ȃǂ̃t���L�V�u���Ȋ�Ղւ̃f�o�C�X�쐬�������v�������悤�ɂȂ����B���̂��߂ɂ́A�������₻�̌�̏����ɍۂ��āA��Ղ��ς�������x�ł̒ቷ�v���Z�X���K�v�ƂȂ�BTFT�ޗ��ł���poly-Si�����̕i���͏o���ޗ��ƂȂ��Si�ia-Si�j���̓����ɑ傫���e�������B����́Aa-Si���̓��������P����Apoly-Si���̓��������シ��ƍl������B�����u�t��̌����͊�Ղ̉��x�㏸��}�������̉�����}���b�����Ƃ��āA�X�p�b�^�ō쐬����a-Si�����ɁASOR����[�U�E�v���Y�}��w��(LPX)���Ǝ˂��A���̌�̏����̍ۂɖ��̍\���ω��ɔ@���Ȃ���ʂ����邩�ׂ��B

�u���ł�1.�A���W�����[�^�������甭��������w���Ǝ˂ɂ�錴�q�ړ��A2.��w�����ˌ��ɂ�錋�����A3.LPX�Ǝ˂��G�L�V�}�E���[�U�E�A�j�[��(ELA)�ɂ��a-Si�����̌������ɋy�ڂ����ʂɂ��ďЉ���B

�����Ƃ��Ă͌�����1nm�̋ɔ�������50nm���̔������X�p�b�^�@�ō쐬���A�Ǝ˂ɔ������ʂ������B1nm�������̓K���X���ɐς݁A50nm�������̓K���X���ɂ܂�SiO2����50nm�ς�ɁAa-Si�����쐬�����B��X���͕��Ɍ��̃j���[�X�o�����ˌ����u�����115eV�����250eV�̃G�l���M�[��p�����B�����̕]���͌��q�ԗ͌������A�d��-�d������Ȃ�тɃ��}�������@�ɂ��s�����B

1nm��50nm����a-Si����115eV�̓�w���Ǝ˂������ʁA�Ǝ˗ʂ̑����ɔ����āA1nm���̎����ł͕\�ʏ��Si���q���ÏW���\�ʂɔ����l�b�L���O���������B����A50nm���̎����ł�Si���q�͖w�Ljړ������A�\�ʂ̉��ʂ������������B1nm���̎����̏ꍇ�A�Ǝ˂̍ۂ̉��x��440���ƌ��ς����A50nm���̎����ł�680���ƌ��ς���ꂽ�B���̂��Ƃ���Pnm���̏ꍇ�ɂ͌������͋N���炸�A�t�H�g���ɂ��d�q��N�݂̂Ō��q�̋ÏW���������ƍl�����A50nm���ł͉��x���������߂ɓd�q��N�ɂ���Č��q�ړ��������A�����I�Ȍ��������N�������ƌ��_�ł����B

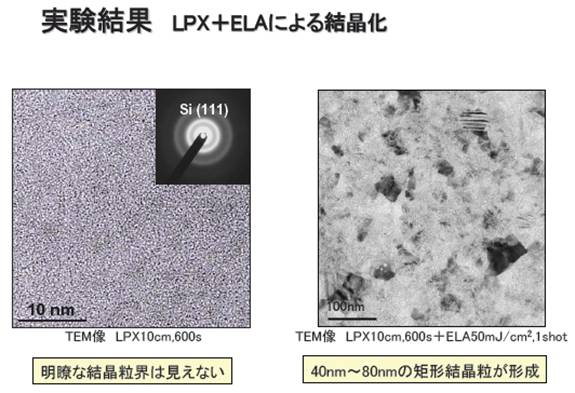

����Ƀj���[�X�o����p������X�����ˌ��ɂ��a-Si�̌����������������Ƃ���A�o111�p�D��g�D�̌`�����F�߂��A�����phonon��N�ɂ��j�`���A�������ɂ����̂ƍl����ꂽ�B����LPX�Ǝ˂ɂ��[�������j�`���A��G�l���M�[ELA�ɂ�闱�����ɔ����ቷ�v���Z�X���̌������s�����B��{�I�ȃA�C�f�A��LPX�Ǝ˂ɂ��Aa-Si���ɑ����̌����j���`�������A������ELA�ɂ���Đ��������悤�Ƃ������̂ł���B�}1��LPX�݂̂�LPX+ELA�����̏ꍇ��a-Si����̌��������̈Ⴂ�������B

�}1�@LPX�̂�(��)��LPX+ELA����(�E)�̏ꍇ��a-Si����̌��������̈Ⴂ

���ʂ͈ȉ��̂悤�ɂ܂Ƃ߂�ꂽ�B�@LPX�Ǝˌ��ʂɂ��A�������ՊE�G�l���M�[���x�������邱�Ƃ��o���A50�`60mJ/cm2�ŁA75�`85���̌�����������ꂽ�B�����80�`100mJ/cm2��ELA�Ǝ˂����̏ꍇ�Ɠ����ł���B�ALPX�Ǝˌ�ɐԊO�F�A�j�[�����s�����ꍇ�ł͌�����臒l���x��1000������500���֍~�������B�܂��������a���傫��{111}�P��z���ƂȂ����B����ɁALPX�Ǝ˂ɂ�薌�㕔�̋��ܗ��A�����W�����ω����Ă���A2�w�\���ƂȂ��Ă��邱�Ƃ��������ꂽ�B����͔��\�ʋߖT�ɂ͋[�������j���`������Ă���Ƃ��Đ����ł��邪�A�ڍׂȌ`���@�\�͂܂��𖾂���Ă��Ȃ��B

�Q�D�A�N�`�m�C�h�̉��w���������̉𖾂ƃC�I���F���������̕��q�v�@�`�����x���p�t�������w�ւ̐V�����A�v���[�`�`�i����y�[�W

)

���{���q�͌����J���@�\���ˌ��d���f�\�����w�����O���[�v

�O���[�v���[�_�[�E�����劲�@��@�B

�n���K�͂ʼn������ʃK�X��}�����邽�߂Ɍ��q�͔��d����������Ă��邪�A���̃A�L���X�F�������x�����ː��p�����̏����̖��ł���B�䂪���ł͍����x���p�����̒����璷�������j��ł���Am,Cm�Ȃǂ̃A�N�`�m�C�h�����āA�����F�������ɂ��j�ϊ����N�������āA�Ő���ጸ����ɒn�w�������s���v�悪��Ă���Ă���B�j�ϊ��͍����F�������ɂ���Ĕ��������������q�ɂ��j�j�Ӕ����𗘗p���邱�Ƃ��l�����Ă��邪�A���̊j�ϊ��̍ۂɁA�����x���p�������Ɋ܂܂��A�����^�m�C�h���W�Q���f�ƂȂ邱�Ƃ��m���Ă���B�����^�m�C�h�͍����x���p�������ɃA�N�`�m�C�h�̐��\�{���x�܂܂�A�����������q�ߊl�f�ʐς��傫�����Ƃ��A�j�ϊ��̖W���ƂȂ�B���̂��߁A�����I�Ȋj�ϊ����s�����Ƃ���ƁA�K�ȑO�����̎��{���s���ł���B�������Ȃ���A�����^�m�C�h�ƃA�N�`�m�C�h�͂��̉��w�I�������ɂ߂ėގ����Ă��邽�߂ɁA�����̕����@�ł͍���ƍl�����Ă���A�V���������T�O�m�����K�v�ƂȂ��Ă���B

�@��u�t��̓A�N�`�m�C�h�y�у����^�m�C�h�̉��w�I�����ɒ��Ⴕ�āA�X�̃C�I����F�����鉻�����̑n�������݂Ă���A���̓��e�ɂ��ďЉ�����B

�A�N�`�m�C�h���f�͕k��6���A6���O���̓�����5���O���������l�߂Ă����\���i���J�ڌ^�j���Ƃ�A��������^�m�C�h�͕k�̓�����4���O����d�q���l�߂Ă����\���ł���A�A�N�`�m�C�h�ƃ����^�m�C�h���������q����L����ꍇ�ɂ͂��̉��w�I�������ގ����Ă��邱�Ƃ��m���Ă���B�u�t��͕��ˌ���p����EXAFS�@�ɂ��A3���A�N�`�m�C�h�y�у����^�m�C�h�̐��a���q�ԋ����ƌ��q�ԍ��Ƃ̊W�ׁA�A�N�`�m�C�h�A�����^�m�C�h���ɐ��a���q�ԋ�������_�f�̃C�I�����a�����������̂��A�����̃C�I�����a�ł���ƌ��ς��邱�Ƃ��o�����B�A�N�`�m�C�h�A�����^�m�C�h���Ɍ��q�ԍ��ˑ����͗ގ��̋������Ƃ�A�_�f�̂悤�ȋ������ݍ�p���������̂ɑ��ẮA�����A�N�Z�v�^�[�Ƃ��ĕ��ނł���B�������A�A�N�`�m�C�h�̏ꍇ�ɂ͏d���f�ɂȂ�Ƒ��Θ_�I���ʂ̂��߂ɁA�O�����a�̊O�ւ̍L�����X�s���O�����ݍ�p�ɂ��A�d�q��Ԃ̓����^�m�C�h���͕��G�ɂȂ��Ă���B�܂��A�ߔN�����̉��������̒��f�◰����Pu�ȍ~��Am��Cm�ɂ����Ă��I��I�ȑ��ݍ�p���������Ƃ����o����A����𗘗p���邱�Ƃ��}����悤�ɂȂ��Ă���B�������Ȃ���A���̑��ݍ�p�̋�̓I�ȃC���[�W�����炩�ɂ���Ă��Ȃ��̂ŁA�u�t���X���z������є��������@�ɂ�肻�̉𖾂����݂��B�����Ƃ��ẮA3���A�N�`�m�C�h�ƃ����^�m�C�h�Ƃ̕����W���̑傫��1�C10-�t�F�i���g�������iPhen�j��p���A�A�N�`�m�C�h�Ƃ���Cm�C�����^�m�C�h�Ƃ��Ă�Gd�̍��̂ɂ��Č��������B

�����͕č����[�����X�o�[�N���C�������������ˌ��{�݂ɂčs�����B���̌��ʁAGd-Phen���̂ł́A�O���̌`���ς��悤�ȋ��L�����̑��ݍ�p�͑��݂��Ȃ��̂ɑ��āACm-Phen���̂ł͖��炩�ȕω����ώ@����APhen���f����Cm�ւ̓d�q���^�ɉ�����Cm����̋t���^���ۂ�����Ƃ��Đ����ł���B

�@����܂ł̃A�N�`�m�C�h�ƃ����^�m�C�h�̕����n�J���̌����ł́A�����W����Njy����ꍇ�������������A�����W�����傫���Ă���ΓI�ȕ����\�ɖR�������̂�A�����x���p���������͎_���̂��ƂŎ��{����K�v������̂ɃA���J���n�t���Ő��\���o����̂Ȃǂ��̊J���͍���ł������B

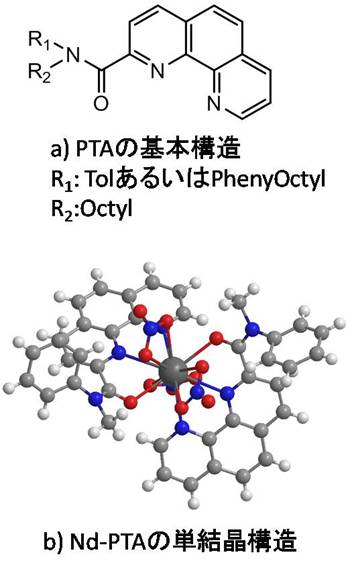

�u�t��͂��̉ۑ���������邽�߂ɁA2�̈قȂ鐫���̌����T�C�g��L���鉻�����i�n�C�u���b�h�������j�̑n�����������Ă����B���̂��߂ɃA�N�`�m�C�h�ɑ�����̂Ƃ��Ď_�f�h�i�[�y�уA�N�`�m�C�h�ƃ����^�m�C�h�����ʂ�����̂Ƃ��Ē��f�h�i�[������������Ƃ�����{�헪�̂��ƂɁA���q�v���s�����B���f�Ɋւ��Ă�Phen�U���̂��^�[�Q�b�g�Ƃ��Č�����i�߁A�_�f�h�i�[�Ƃ��Ď�X�̊ϓ_����A�~�h���̗p���邱�ƂƂ��āA�}2�̂悤�ȃt�F�i���g�������A�~�h(PTA)����{���i�Ƃ����B�ŏI�I�ɂ͗n�}�n�𐫂���ёϕ��ː����̋����̂��߂�R1�AR2�ɓ�������u����̌����i��A�쐬����PTA�͐��E�ō����x���̐��\��L���邱�Ƃ��m�F�ł����B

�u���̂Ȃ��ł��G����A�܂���ꂩ��̎���ɂ����������ASPring-8�Ƃ������E�Ɍւ闧�h�Ȏ{�݂���{�͎����Ȃ���A���ː������������Ƃ��錤���𐋍s����ɂ͗l�X�Ȑ�����A���u�������������悤�Ȏ������s���ɂ͊C�O�܂ŏo�����Ă�������Ȃ��Ƃ̂��ƂŁA�ɂ߂Ďc�O�Ȃ��Ƃł���B

�}2�@�V�K�ɐv�E��Ă��ꂽ���q�\��

�R�D�U������������p�����j�d�j�f�W�^��������̊J���ƕ����E�����Ȋw�ւ̉��p�i����y�[�W )

���G�l���M�[�����팤���@�\�@

�����팤���{�݁@�����@���R�@��

������͊j�����E�f���q�����̕���݂̂Ȃ炸�A���݂ł͌��q�E���q�E�����Ȋw�A�ޗ��J���A�o�C�I�E��w���p�Ȃǂ̕��L������ŗ��p����Ă���B�T�C�N���g�����A�V���N���g�����̂悤�ȉ~�`�����킪���G�l���M�[�̗��q�邽�߂ɊJ������A���p������Ă������A���R�u�t��͐��f����E�����̂悤�ȍL�͈͂̃C�I����1��̉����킩����o����悤�ȐV�����̉�����̍\�z��ڎw���āA�U�����������̐V�����f�W�^��������̊J����i�߂Ă���B

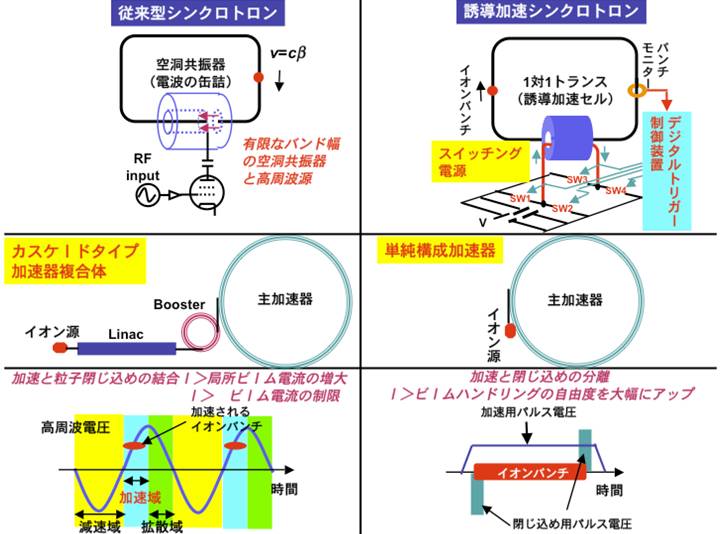

�]���^�̃V���N���g�����Ȃlj~�`������̏ꍇ�͉דd���q�̉����͉����ɍ����g�d�����ݔg�Ƃ��ė�N���邱�Ƃɂ��s���Ă����B�����g�d���͎��Ԃ̎O�p���ŕϓ�����̂ŁA���Ԏ���ŕω�����d���͉דd���q���o���`�Ƃ��Đi�s�����ɕ����߂ĉ���������������ʂ��Ă���B�������Ȃ��獂���g�𗘗p���邽�߂ɁA�@�������g���̗L���ȉϕ��A�A���肳�ꂽ�����\�Ȉʑ���A�B���l�ȉדd���q�r�[���̐��d�����x�Ƃ������������B���̂��߂ɉ��������C�I���̎��ʐ���d�����䂪���肳��A����葬�x�ȏ�̉דd���q�̓��˂��v������邽�߂ɁALinac�ABooster�̓��ˊ��t�ѐݔ��Ƃ��ĕK�v�ł������B

����ɑ��ėU�������V���N���g�����ł͗U�������Z���ɔ������鍂���U���p���X���g�p���A2��ނ̉����Z�����u�����v�Ɓu�����߁v�p�Ɏg�������邱�Ƃɂ��A�r�[���n���h�����O�̎��R�x��啝�ɉ��P�ł���B�U�������Z�����쓮����d���̓R���f���T�[�ƍ����X�C�b�`���O�f�q����Ȃ�X�C�b�`���O�d���ŁA�X�C�b�`���O�f�q�̃g���K�[�M���͉����탊���O�̋O����ɂ������o���`���j�^�[���瓾����o���`�̒ʉߐM�����f�W�^���������ăX�C�b�`�삳����B�C�I���̎���ɍ��킹�Ė���p���X�d����U�������Z����ɔ���������B���̕����ɂ������r��̔Θ_�I���x���瑊�Θ_�I���x�܂ł̗��q���x�̕ϓ��ɑΉ����鎩������������ۏł����B����Ɍ����I�ɂ͑�^�̓��ˊ��K�v�Ƃ����ɑ��Θ_�I���x�܂ŃC�I���������ł��邱�Ƃ����������B�}3�ɏ]���^����їU���^�V���N���g�����̔�r�������B

�u���ł́A�]���^�̉����킩��U�������V���N���g�����̊J���܂ł̓��J�ɐ������ꂽ��A����KEK�ɂ��鑕�u�𗘗p���Ăǂ̂悤�Ȍ������s���A�܂������ǂ̂悤�ȕ���ł̉��p�����҂ł��邩�������ꂽ�BKEK�ł͕���15�N�x������@�g�p���x���܂łɒB�����U�������V�X�e�������AKEK��12GeV�z�q�V���N���g������p���ėU�������V���N���g�����̎��؎������J�n�����B����16�N�ɂ͏㗬��500MeV�u�[�X�^�[������˂����z�q�o���`��8GeV�܂ŗU���������邱�Ƃɐ������A���̌�U�������V�X�e������ɂ́u�����߁v��������S�Ē�Ēʂ�̃X�e�b�v�ōs����U�������V���N���g�����̊��S��������18�N3���ɒB�����ꂽ�B���̌�͕���20�N�x����V����KEK�̊�����500MeV�u�[�X�^�[�V���N���g��������ˊ�ɗp���Ȃ��U�������V���N���g�����i�f�W�^��������Ə̂��j�։��������Ƃ��i�߂��Ă��邻���ł���B���ꂪ��������Ƒ��l�ȃC�I���̋������\�ƂȂ�A�ȉ��̂悤�ȉ��p�����҂���A���łɑ��{����w���܂ݍ����O�̑����̑�w�Ɖ��L�̂悤�ȕ���ő��l�ȋ����������X�^�[�g���Ă���Ƃ̂��Ƃł���B

�i1�j�V�@�\���ޗ��T���A�i2�j�f���Ȋw�A�i3�j��펖�ƁA�i4�j�F���i�������w

�܂��A�ߔN�����̊S�̋ɂ߂č����K�����q�����Âɂ��Ă�������K�����Ãn�h�����h���C�o�[�i�z�q�A�Y�f�y�т��̑��̏d�C�I���������o���������j�Ƃ��Ẳ\��������B���ɓ��ˊ��K�v�Ƃ��Ȃ����Ƃ́A����Ɋւ��g���u�����r������邱�Ƃ��Ӗ����A�ғ����̍������Î{�݂ƂȂ邱�Ƃ����҂����B���R�u�t�͂��̂悤�Ȏ��Õ���ł̓W�]�ɂ��Ă��A���Ԃ������Đ������ꂽ���A�䂪���̈�Õ���ɂ�����F��̍����ǂ��A�Z�p�I�v�f�ȊO�ɎY�ƊE�̎m�C�������v���Ƃ��Ă���Ƃ����w�E�͈��i�̕���ɂ����Ă������Ύ��ɂ���ۑ�ł���B

![�e�L�X�g �{�b�N�X: �}�R�@�]���^(��)����їU���^�V���N���g����(�E)�̔�r�B](r39.files/image007.gif)

�S�D���ː��ƕ����Ƃ̑��ݍ�p

�|��b�����̌���Ƃ��̉��p�E�Љ�Ƃ̐ړ_�|�i����y�[�W )

���{���q�͌����J���@�\

��[��b�����Z���^�[�E�Z���^�[���@�ז�@�ÕF

�ז�u�t�͕��ː��Ȋw�̕���Œ����ł���A���ɕ��ː����w�̑�ƂƂ��āA���ۓI�ɍ����]���Ă�����B����́A�ז�u�t�̂���܂ł̌�������̒�������ː��Ȋw�����̕���ɑ��ݓ���ĊԂ��Ȃ��Ⴂ�w���B�����O���ɂ����āA�W�L�̂悤�ȉ���ōu�����Ă����������B

�ז�u�t�ƒ��N���F�̂���������������m�i�č��A���S���k�����������j���ŋߋ}�����ꂽ���Ƃ�����A�u���̖`���ɂ܂�������m�Ƃ̋��������̂��b�ɂȂ����B������m�͂���܂ł����x�����{����w��K�₳��A�w���B�ɑ�ϗL�Ӌ`�Ȃ��u�������Ă��������A�M�҂����x���q������@��Ă����̂ŁA�S���Ȃ�ꂽ�Ƃ̃j���[�X�͐M�����������̂ł������B����搶�ɂ�ONSA�̌�����V���|�W�E���ł��u�������肢����i����i�߂Ă������ł���A����Ƃ��Ă���ώc�O�Ɏv���Ă���B

IAEA�i���ی��q�͋@�ցj�ł́A21���I���}����ɂ������āA�����g�Q���y�уL�����[��ɂ����ː������ȍ~���悻100�N�ɂ킽����ː���p�Ɋւ����b�������܂Ƃ߂邽�߂̃v���W�F�N�g�u���ː����Â���ѕ��ː������̂��߂ɕK�v�Ȍ��q�E���q�f�[�^�v��1985�N����10�N�Ԃɂ킽���Ď��{�����B���̎��̐ӔC�҂�������m�ł���A���̒��Ɉ�Â��܂߂������Ƃ͍ŋ߂̕��ː����Â̐������݂�Ɛ挩�̖����������Ƃ�����B���̕��͓������Ƃ��Ĕ������ꂽ�B���̂��߁A�w�p�Ȃ�тɈ�ʎЉ�ւ̗��ʂ����������̂ŁA���̌�{�Ƃ��Ă̏o�Ōv�悪��������AMozumder���m���ז�u�t�̕ҏW�ɂ��gCharged Particle and

Photon Interactions with Matter -Chemical, Physicochemical, and Biological

Consequences with Applications-�h���A2004�N�ɔ������ꂽ�B���̖{�Ɋւ��Ă͍���̓W�]��V��������Ȃǂ��܂߂����҂̏o�ō�Ƃ��i�߂��Ă��āA2010�N�ɔ����\��Ƃ̂��Ƃł���B

�@�u���ł͂���܂ł̕��ː��Ȋw�̌����̊T�ςɉ������ז�u�t�����Ɍ�������Ă������q�E���q�ƕ��ː��Ƃ̑��ݍ�p�̒��ł�����N��ԂɊւ���b������グ��ꂽ�B���̌�����1970�N������n�܂荡�Ɏ���܂ŕ��ˌ������{�݂̐����ȂǂƂ��W���Ċ����ɍs���Ă���B����N��ԂƂ́A���q�ɕ��ː����Ǝ˂���Ă��𗣂�C�I���������ɕ��q�̂܂܂ŃG�l���M�[�̍�����ԁi��N��ԁj���Ƃ邱�Ƃł���B�������ꂽ�̂͌��ƕ��q�̑��ݍ�p�ɂ�镪�q�̊������Ɋւ��Ă͖������q�ԍ��iZ�j�̐������x�݂̂����m�ł���A�c���90�����͖��m�ł���Ƃ̂��Ƃł���B���̂悤�ȏd�v�ȉۑ肪�c����Ă���͎̂�����̓�_�i�����A���ގ��A�Ɏ��O�����Z�p�Ɛ^��Z�p�j�ɉ����Ė��ӎ��̌��@�����邱�Ƃ��w�E�����B

�ז�u�t���1986�N������H2**��d�q��N��Ԃ̃|�e���V�����Ȑ��y�щ𗣒f�ʐς����߂đ��肵�A�ʎq���w�ւ̐V�����C���p�N�g�ƂȂ����B�ȗ������̕��q�ɂ��ĐV�����@�E�����@�ɂ����ˌ��������W�J����A����Ȑ��ʂ�����ꂽ�Ƃ̂��Ƃł���A���̐��ʂ͒����gIntearction of Vacuum Ultraviolet Photons with Molecules. Formation

and Dissociation Dynamics of Molecular Superexcited State�h(1999)�ɂ܂Ƃ߂��Ă���B�O�o��2004�N�̒����ƂƂ��ɁA�W�҂͐����������������Ƃ̂��Ƃł���B

����̌�����ł́A�u���e�[�}������ɂ킽��A�܂��u�t�̐搶���Ɋw���ɂ������ł���悤�ȍu�������肢�������Ƃ������āA�����̎Ⴂ���̎Q��������A�܂������̎��₪����A�L�Ӌ`�Ȍ�����ɂȂ����Ɗ��ł���B������Ⴂ�l�X���ϋɓI�ɎQ���ł���悤�Ȍ�������u�������ƍl���Ă���̂ŁA������Z�ɂ�����܂��Ă��A���ӌ��₲�v�]�����������������ƍl���Ă���B

��7��ƂȂ鍡��̃G�L�]�`�b�N�r�[���V���[�Y�ł��A�l�X�ȃr�[�����p�̍u�������グ�邱�Ƃ��o�����B����͊␣�ψ����͂��ߊ�敔��̈ψ��̕��X�̂��A�ł���B�܂��A�𗬉�ł͂��ׂĂ̍u�t�̕��Ɏc���Ă��������A�����̕��ɂ��Q�������A�L�Ӌ`�Ȍ𗬂̏�������Ƃ��o�������Ƃ���Î҂Ƃ��Ċ��ӂ������B

�@�@�@�@�@�@�i�哈�L�j