第35回放射線科学研究会より

平成20年度第一回放射線科学研究会となる表記研究会は平成20年4月18日(金)13:30から17:30まで住友クラブ(大阪市西区)で開催した。今回の研究会は第49回科学技術週間行事の一環として行い、馬原保典氏(京都大学原子炉実験所)、戸田幹雄氏(三菱FBRシステムズ(株))、熊谷純氏(名古屋大学大学院)の3氏に加えて、会員サロンのコーナーでは早味宏氏(住友電気工業(株))による計4名の方の講演を行った。

1.地下水の年代測定と水資源としての地下水の位置づけ(会員ページ )

京都大学原子炉実験所・教授 馬原 保典

地球は水の惑星と呼ばれている。地球上の水(1.384×1015m3)が、どのように分布しているかをみると、海洋:97.2%、氷河:2.15%、地下水:0.62%の順となり、日本がその多くを依存している河川水の割合は地球全体の0.0001%に過ぎない。21世紀は、世界的規模で水資源の問題が大きくなることが懸念されている。日本での年間の水使用量はおよそ877億m3で、その約60%は農業用であるが、食料の自給率が40%を割り込んでいる現状からみると、日本は大量の水を食料の形で輸入していることになる。今後、発展途上国での食料需要が一層増大することを考えると、自国の食料を海外に依存し続けることは、安全保障上大きな問題を抱えることとなる。食料自給率の増大には、水資源の確保が必須であるが、すべてを河川水に頼るには限界があり、今後河川水よりはるかに豊富な水量の地下水の利用は避けられないと思われる。米国地質調査所の調べでは地下水の滞留時間は800m以浅では平均104年、それより深い場合には105年以上とされ、地球表層付近の水資源に比べて著しく長く、地下水源は一旦枯渇や汚染が進むと回復には平均滞留時間の数倍以上の時間がかかるという特徴がある。地下水の水質は水とその周りの岩石・土壌との相互作用によって決まる。従ってその水質には地下水が辿ってきた履歴が濃縮されていると解釈できるが、現状では水質情報を細かに評価・解釈し、地下水の起源・履歴・経過時間・地下水環境の安定性に関する情報を引き出すまでには至っていない。これらの中でも地下水年代に関する情報は、地下水の利用を図る上で、最も重要な情報であり、そのための様々な環境トレーサを用いる地下水年代測定手法が提案されている。講演ではそのうちのいくつかについて紹介した。

現在、一つの手法で若い数年の地下水から古い数万年以上の地下水までを系統的に測定できる手法は存在しないが、同じ環境物質を用いて年代測定の可能なものに、地下水に溶存しているHeガスを利用する方法がある。

(1)3H+3He法

3Hがβ-崩壊して3Heに変わることに着目して、同一地下水試料の3H濃度と3He濃度を測定して、年代決定を行う。この方法は数ヶ月からトリチウムの5半減期程度(およそ60年)の地下水の年代測定が可能であり、水資源として最も重要な浅層地下水の年代測定に有効とされ、欧米では多くの測定例の報告もあり、地下水解析との比較もなされていて、かなり精度の高い手法として認知されつつあるとのことである。馬原講師がこの方法で行った柿田川(三島溶岩流)では10年という結果が得られた。

(2)4He蓄積法

地下水周辺の岩盤・土壌にはウラン、トリウムならびにその娘核種のα核種が含まれ、α壊変毎にHeがそこに蓄積されることになる。4Heが地下水に蓄積されるフラックスが一定で、岩石中でのウラン、トリウム及びそれらの娘核種の間に放射平衡がなりたっていれば、地下水中に過剰に溶存する4He量から地下水の年代を決定することが可能となる。この手法は最も長い地下水年代を与えるものであるが、岩石中のHeの保存係数や拡散、空隙など誤差を生む要因も多々あると考えられている。Heの発生量の評価に最も大きな影響を与えるのは、岩石の空隙率であり、原位置でのHeの発生量があまり大きくない場合には、定常的に地球深部から大気を通じて宇宙空間へ逃げるHeの拡散を考慮する必要がある。このフラックスを脱ガスフラックスあるいは地殻Heフラックスと呼んでいて、地域によって大きく異なることが知られている。この地殻Heフラックスの大きさを求めるには困難な場合が多いので、Heフラックスに依存しない方法として、自然界に存在する環境放射能の減衰・蓄積自体が時間の関数であることに着目して、例えば36Clの1半減期(3×105年)内に蓄積する4Heの蓄積量を求めて、過剰な4He濃度を基にして地下水年代を求める手法が馬原講師によって提案されており、39Ar、14C、81Krなどを校正用として選ぶことにより、必要な時間スケールに応じたHeの蓄積速度の推定が可能である。

地下水は深部に行くほど、滞留性が高くなるので、水・岩石相互反応の進行に伴って、水中の溶存イオン量が増加し、飲料水、農業用水、工業用水などの水資源としての利用価値は減少する。

我国では生活用水や農業用水は河川水によって十分に賄われているとの考えが下地にあることから、地下水汚染についての関心はあるものの、地下水情報への関心はあまりないのが実情である。一方、オーストラリアの大鑽井盆地や米国のオガララ滞水層では地下水の汲み上げが進んだ結果、近年では地下水位の大幅な低下と水質悪化が進み、オーストラリアでは地下水の管理が厳しく行われるようになった。

このような海外の事例から馬原講師は「我々は今後どの程度の地下水年代を有する地下水をどの程度まで汲み上げて活用できるかを河川と地下水盆を一体として、地域ごとに考え、管理していることが、水資源の有効活用には重要である」と指摘した。そのためには十分な水理地質情報を踏まえ、「地球規模での水循環」の視点にたつ調査・評価と管理を含めた施策が欠かせないとい うことである。

うことである。

図1 馬原講師講演風景

2. FBR実用化に向けた取組み(会員ページ )

三菱FBRシステムズ(株) 戸田 幹雄

高速増殖炉(Fast

Breeder Reactor: FBR)は次世代の原子炉と位置づけられ、原子力立国計画では2025年頃に実証炉の実現、2050年頃に商業炉を目指して、その開発が加速化してきた。国は明確な責任体制のもとで、効率的にFBR開発を実施できるよう、中核メーカー1社に責任と権限及びエンジニアリング機能を集中するということで、丁度1年前の平成19年4月18日に三菱重工業株式会社を中核メーカーに選定し、同社はそのための新会社として三菱FBRシステムズ(株)を設立した。戸田講師は長年にわたってFBR開発に携わってきた技術者で、その豊富な経験をもとに 1.FBRの必要性、2.FBRの特長、3.FBR開発の歴史と三菱の取組み、4.FBR実用化に向けての経済性向上策、5.FBR実用炉の設計概念、6.FBR実用化の開発工程と今後の展開、7.FBR開発の新たな体制 について分かりやすく講演を行った。

将来必要とされるエネルギー需要を考えると数十年後には化石燃料は減産となり、不足するエネルギーは原子力や太陽光、風力などの自然エネルギー発電に頼らざるを得なくなることは自明である。三菱重工(株)は太陽光、風力の何れにおいても世界最大級の発電能力設備を製造した実績を有するが、自然に依存する以上、発電効率が低く、需要の20%程度が限界である。一方、原子力発電においても従来の軽水炉での燃料のワンススルーの方式ではウランの利用効率は0.8%程度しかなく、ウランの埋蔵量からみると利用可能年数は85年程度と予想される。ここにFBRの出番がある。燃料の再処理によって回収したプルトニウムを燃やすFBRではウランの利用効率は60~80%となり、利用可能年数は飛躍的に伸びて数千年となる。またそのリサイクルによって放射性廃棄物量の削減も可能となるので、FBRサイクルが実現すれば、エネルギーの長期安定供給と地球環境の保全に寄与すると期待されている。FBRの特徴は端的に言えば、名前が示すように「核分裂で燃料が消費されるより、新たな燃料が生産される方が大きい原子炉」である。

原子炉の開発は通例、実験炉-原型炉-実証炉の過程で行われる。世界的には1960年代から1980年にかけて、日本を含めてフランス、旧ソ連、英国、ドイツ、インドなどで実験炉、原型炉が建設され、中断はあったものの1990年頃からこれらの国に加えて中国、韓国、米国などで新たな計画や建設が始まっている。我国では実験炉「常陽」(茨城県大洗)が、1960年代後半から設計/建設がなされ、その後改造を経て、現在も炉出力14万kWtで運転中である。一方、原型炉として福井県に建設された「もんじゅ」(電気出力:28万kWe)は、1994年に初臨界を迎えたが、1995年にNa漏れによる火災事故で運転が中止された。その後、改良工事が進み現在運転再開に向かいつつある。「もんじゅ」では発電の実証およびナトリウム技術の確立が目的であったが、今後2025年に実証炉の運転開始、2050年までには実用炉の実現を目指して、FBRの設計・開発が進められている(図2)。実用化研究の設計目標としては今後の大きな課題の一つに経済性向上策がある。すなわち従来の軽水炉に対して競争力のあるFBRサイクルの構築である。そのための設計要求に建設単価を20万円/kWeという具体的目標がある。これは「もんじゅ」の場合の10分の1であり、その他、◇軽水炉と同等の安全性を確保、◇再臨界の回避、◇軽水炉と同等の運転・保守・補修性を確保することなどがある。実用化に向けた要素開発には(1)成立性確認試験及び(2)ナトリウムの弱点克服があげられている。(1)としては(a)原子炉容器のコンパクト化、(b)2ループ化のための大口径配管、(c)ポンプ組込型中間熱交換器がある。一方(2)では、ナトリウム自身は高速炉の冷却材として最も優れた性質を有しているが、不透明でかつ化学的活性度が高いという弱点があり、これらの弱点を克服する技術の開発が進んでいる。例えば(a)ナトリウム中検査・補修技術としてナトリウム液中を対象位置まで自泳でアクセス、超音波により目視または非破壊検査を行うシステムや補修技術の開発により、軽水炉なみの保守技術の確立を目指している。また(b)ナトリウムの化学的活性度抑制技術ではナノ粒子を用いてナトリウムの化学的活性を抑制する手法の開発を原 子力機構や大学などと連携して行っている。

子力機構や大学などと連携して行っている。

戸田講師の講演を伺うと、クリアすべき課題は多々あるものの、エネルギー資源に乏しい日本としては、それらを着実に解決してFBR実用化に向かって欲しいと願わずにはいられない。

3. 放射線誘発長寿命ラジカルのESR直接観測:遅延放射線影響機構との関わり(会員ページ )

名古屋大学大学院工学研究科・准教授 熊谷 純

生体が放射線被爆を受けるとDNAの切断とラジカルの生成という二つの主要な効果があることが知られている。特に遺伝情報撹乱の原因とされてきたのは、活性酸素、活性窒素などの反応性の高い短寿命ラジカルである。一方、最近の研究で、放射線照射後、短寿命ラジカルが完全に消滅している20時間後にビタミンCを添加すると、細胞の生存率と染色体異常頻度は変わらないのに、突然変異頻度は未照射レベルまで低減し、形質転換頻度も下がることが報告された。この報告は当時の放射線効果では説明がつかず、認知されなかったが、この結果を支持する追試の報告が出てくるにつれて、照射後長期間を経て発現する遅延放射線影響の存在が認められるようになった。これらの結果は照射後の細胞や個体内に突然変異を誘発する物質が誘導され、それらがビタミンC添加によって誘導が抑制されることを示唆している。熊谷講師の講演は、突然変異を誘発する物質候補として照射細胞内に生成する長寿命ラジカルが関与するという仮説をたて、通常の放射線生物学で用いられている標準線量のもとで、電子スピン共鳴法(Electron Spin Resonance: ESR)を用いて高感度直接観測を行った研究成果をもとに、それら照射効果の原因を明らかにしょうとするものであった。

細胞にはSyrian golden Hamster Embryo(SHE)を用いて、37℃の培地上で培養し、それらを名古屋大学コバルト60照射室にて4Gyのガンマ線照射を行い、照射後1,5,12,20時間後にESR測定用チューブに細胞を詰めて凍結処理して観測用試料とした。本測定ではスピントラップ剤やスピンプローブ等を一切加えることなく、哺乳動物細胞そのものをESRで直接観測したもので、これまでそのような報告例はないそうである。

未照射試料には1細胞あたり1.8×106個のセミキノンラジカルと考えられるラジカルが存在するが、その濃度はガンマ線照射で1,5,12,20時間後には6,21,20,17%増加した(図3)。その際、短寿命ラジカルのレベルは照射後5時間で十分に低下していることが確認できている。一方、本研究で見出されたラジカルは照射後にその濃度は徐々に増加し、20時間までそのレベルが保たれているので、「遅発性長寿命ラジカル:Slow-Releasing

Long-Lived Radicals (SRLLRs) と名づけた。

このSRLLRsが遅延放射線影響と関連するかどうかを確かめるために、照射後のビタミンC処理でラジカルの生成が抑制されるかどうかを調べた。ビタミンC処理はガンマ線照射後、20分後から2時間までの間に5mMの入った培地と交換することにより行った。未照射でもビタミンC添加により、ビタミンCラジカルの形成によってラジカル量は増加するが、これは不均化反応やNADHによる還元などで非ラジカル化される。

ビタミンC処理を行ったものと行わなかったものの2群での照射後のラジカル増分を比較すると未処理群の21%に対して、ビタミンC処理群では14%となり、ビタミンCはSRLLRsの生成を抑制することが分った。さらにSRLLRsがどのような過程で、照射後に徐々に生成しているかを調べた。照射細胞中では過酸化水素濃度の上昇することが研究者によって報告されていることから、本研究でもその可能性を検討した。すなわち、照射によって機能不全となった細胞中のミトコンデリアの電子伝達系から電子が漏れ出て、過剰のO2-が生成され、それから過酸化水素が形成され、その過酸化水素との反応によってSRLLRsが出来ると考えた。

その可能性を調べるために、照射1時間前にミトコンデリアの電子伝達系阻害剤のMyxothiazol(0.5μM)処理した培地と交換した試料及び、培養SHE細胞に1mMの過酸化水素処理した場合についてのESR測定を行った。これらの結果から①照射細胞には照射後数時間かけてSRLLRsが生成する、②SRLLRsの生成はビタミンCの照射後添加で抑制される、③SRKKRsは突然変異誘発に関与している、④SRLLRsは照射によって機能不全となったミトコンデリアから生成された過酸化水素により形成されることが明らかとなった。

しかしながら、未だ未解決の課題が多く残されており、SRLLRsの研究をバイスタンダー効果・遺伝的不安定性などの遅延放射線影響に適用するほか、放射線誘発がんとの関連など、SRLLRsから見た遅延放射線生物影響の研究を行いたいとのことである。

会員サロン

電線・ケーブル分野における電子線照射技術の利用

住友電気工業(株)エレクトロニクス・材料研究所

早味 宏

日常生活で車を活用しておられる方は多いと思うが、皆さんは御自分の車にどの位の長さの配線用ケーブルが使用されているか、考えたことがおありでしょうか?早味講師のお話では小型乗用車で2000メートル、大型車で3000メートルに達するというから驚きである。このうちエンジンルーム内ではオイルが付着したり、あるいはまたセルモータの起動時には短時間とはいえ600Aという大電流が流れるため、ケーブルの耐熱性は非常に重要である。

一般に使用されているケーブルは①ビル用配電ケーブル、②パソコン・電子機器用、③自動車用などに大別される。今回の早味講師のご講演では主として電子機器の内部配線や自動車用耐熱電線、熱収縮チューブの製造に不可欠な高分子材料の電子線照射による架橋プロセスに的を絞って話していただいた。

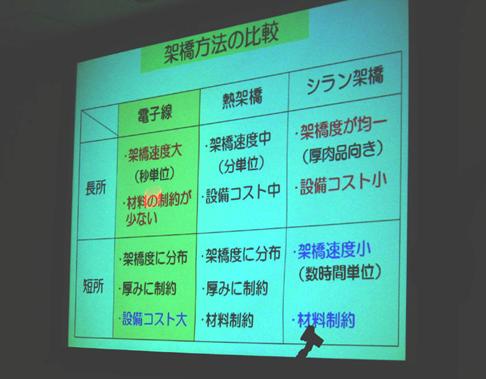

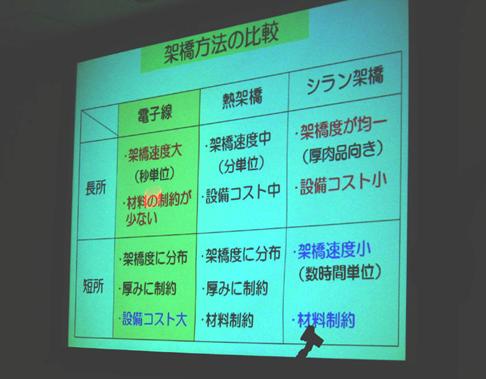

電線は導体の外側を絶縁用高分子材料で被覆されている。この高分子材料を架橋処理することにより、耐熱性や耐薬品性を付与することができる。架橋処理には電子線照射以外に適当な薬剤とともに加熱する方法やシランを使用して温水中で長時間保持する水架橋があり、それぞれ短所・長所がある(図4)。このうち電線に対しては電子線照射による架橋がよく用いられるのは処理時間が非常に短くて長尺物に適しているからである。被覆材にはポリエチレンやポリ塩化ビニルが使用される。

通常、ポリエチレンは250℃では融解するが、架橋ポリエチレンでは半田の熱に耐えるので、端末を半田付けする場合にも十分に使用可能となる。またポリ塩化ビニルは難燃性、高絶縁性、高強度、柔らかさの調整が容易、押出成型が容易、安価などの材料として優れた性質をもっているが、更に電子線照射による架橋が可能であるという特質を持っていて、自動車用配線ケーブルに適している。また、配線の際に、接合部や被覆部を固定する際に用いられる熱収縮チューブにも電子線照射処理を行ったものが使用される。その他自動車用にはポリエチレン被覆線とポリ塩化ビニル被覆線とをつなぐ必要がある場合や防水用として二重チューブを必要とする場合など、異なる物性を有する材料の接着に適した接着剤がない場合などに材料をアロイ化することによって目的を達せられる場合がある。講演では自動車用ABSセンサーケーブルへの応用について詳しく説明した。

これは車輪の回転数を検出する車輪速センサーと電子制御ユニット間の信号伝送を担うケーブルで、ケーブルの外皮には電子線照射で架橋したポリウレタンが使用されている。車輪速センサーは車輪の近傍に配置されるので、着水、着氷等の厳しい環境に晒される。そのためセンサーとケーブルの接続部には高度な防水性が要求される。従来はケーブルの外周に防水用のシール部材を装着してから全体をPBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)等でモールドする方法が採られてきた。講師らが開発したABSセンサーケーブルは、外皮にモールド樹脂との熱融着性に優れるポリウレタンとポリエステルのポリマーアロイを適用したもので、シール部材を必要とせず、モールドするだけで防水性を発揮できるため、工程が簡略化できる。開発に成功した当時は実験的には優れた性能が証明されたものの、その機構がはっきりしなかったために、なかなかユーザーに受け入れてもらえず苦労したそうである。今回も環境・エネルギー・生物影響に関する話題に加えて会員による自社製品のPRと大変バラエティに富む研究会となった。 (大嶋記)

![]()