第30回放射線科学研究会聴講記

表記研究会はエキゾチックビームシリーズ(4)として平成18年7月14日(金)13:30から17:30まで住友クラブ(大阪市西区)において開催した。今回の講師は寺澤倫孝氏(兵庫県立大学高度産業科学技術研究所)、篠塚雄三氏(和歌山大学)、阿部知子氏(理化学研究所)、成澤雅紀氏(大阪府立大学大学院工学研究科)の4名の方々であった。

1.イオン・固体相互作用におけるクーロン爆発効果(会員ページ )

兵庫県立大学高度産業科学技術研究所

客員研究員 寺澤倫孝

物質との電子的相互作用が極めて大きいGeV級のエネルギーを持った重イオンや低エネルギーの多価イオンを固体に照射すると、与えられたエネルギーが電子的相互作用によって原子を変位させるエネルギーに転化される過程が生ずる。

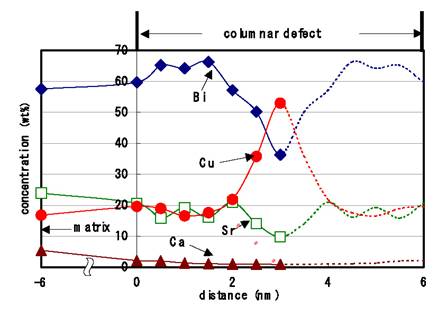

GeV級エネルギーの重イオン照射の例として、3.5GeVのXeイオンを酸化物高温超伝導体Bi2Sr2CaCu2Ox(Bi2212)に照射した場合にみられる円柱状欠陥をとりあげた。この欠陥は高温超伝導体の実用化の妨げになっている臨界電流密度の減少を顕著に改善する効果があることが知られているものである。電子顕微鏡で詳細に調べるとこの欠陥は入射方位の<100>に沿うイオントラックに沿って形成された数nmの直径の非晶質構造であることが分かる。さらに円柱状欠陥の組成分析を0.4nm径の電子ビームで行ったところ、図1に示すように中央部ではCuが富化、Bi,Srは減少しており、欠陥周辺部に向かうにつれて、その分布は逆転していた。

またCa,Oは欠陥部では減少しており、Oは周辺部を越えて増加していた。この結果は次のように理解できる。すなわち高エネルギーXeイオンは入射軌道にそって高密度のイオン化を惹起し、2次電子がはじき飛ばされ、正イオンのみが残留する状況が一時的に発生し、正イオン同士のクーロン反発によるクーロン爆発が生ずる。その衝撃波によってターゲット原子はその軌道中心部から一旦弾き出され、その後の緩和過程によって濃度分布が定まる。移動度の大きいCuは、原子濃度の希薄になった中心部に素早く戻り、重いBi,Srは周辺部に取り残され、Ca,Oなどの軽い原子は欠陥部の周辺部まで飛ばされたと考えられる。このような欠陥の形成原因として熱スパイク説を唱える研究者もいるが、観察されるようなドラスティックな原子の再分布はクーロン爆発でないと説明出来ない。

多価イオンの照射においても著しい電子励起が生ずる。多価イオンのポテンシャルエネルギーは中性原子からはぎ取る電子の結合エネルギーの和であるから、多価になるとポテンシャルエネルギーは飛躍的に大きくなる。Xeイオン(Xeq+)ではq=15では2.2keVであるが、q=44で50keV、q=54では160keVにもなる。300keVのXeq+をシリコンに照射して2次イオンの収率を測定すると多価になると急速に増大することが明かとなった。

Al,Ni,Cuのような金属ターゲットについても30価程度までは僅かに増大する程度であるのに対して、それ以上では明らかに増大した。一方、加速エネルギーを70keVから6MeVの範囲で変化させてAlやCに照射した場合には、数100keV付近に幅の広いピークを持ち、その両側では何れも減少する傾向があり、核的阻止能のエネルギー依存と類似の傾向を示した。これらの結果は電子励起の効果に加えて核的衝突過程の要素も加わった協調効果の存在を示唆している。多価イオン照射の際の過程を分子動力学法でシミュレートした結果では、まずイオンの電子励起による原子のイオン化が生じ、引き続いてクーロン爆発する過程が得られている。

寺澤先生の講演では、電子的相互作用の極めて大きいイオンを固体物質中に打ち込んだ場合にターゲットから原子が弾き出されるにはその現象が促進され、それは電子励起効果であることを明確に示された。

2.励起ナノプロセッシングの現状と展望(会員ページ )

和歌山大学システム工学部・教授 篠塚雄三

近年ナノテクノロジーが基盤技術として多くの分野でとりあげられている。その中でレーザー光、電子線、イオンビームなどを時間的・空間的に制御して物質に照射することで、ナノスケール加工や新機能性材料の形成を目指す様々な励起プロセスが提案・開発されてきた。しかしながら、個々の励起プロセスについて全ての物理機構が明らかにされているわけでなく、 照射量、エネルギー、圧力、温度などの現象論的なパラメータ制御をもとに手探りで開発が進んでいるのが現状である。このような背景のもとに2004年10月、応用物理学会内に各種励起プロセス研究者間の交流を目的とした「励起ナノプロセス」研究グループが設立され、現象を多角的に検討し得られた知見をもとにして基礎に裏付けられた励起ナノプロセスによる物質改変・加工の指導原理を見出す活動を始めている。講演ではその基本原理を例示し、今後の課題について触れた。

照射量、エネルギー、圧力、温度などの現象論的なパラメータ制御をもとに手探りで開発が進んでいるのが現状である。このような背景のもとに2004年10月、応用物理学会内に各種励起プロセス研究者間の交流を目的とした「励起ナノプロセス」研究グループが設立され、現象を多角的に検討し得られた知見をもとにして基礎に裏付けられた励起ナノプロセスによる物質改変・加工の指導原理を見出す活動を始めている。講演ではその基本原理を例示し、今後の課題について触れた。

いま基板(T)をターゲットにしてエネルギー量子(I)を入射することによりナノ構造物質を作製する場合には2種類の方法がある。一つはIを、基板物質Tを励起する手段に用いて、基板の構造を変える方法であり、他方は基板表面上でIの凝集を目指すかあるいはIとTを一体化した新規構造を形成させるものである。前者の手法にはIの力学的、熱的、電子的励起効果を利用するものであるが、この中で原理的に構造制御の可能性が高いのは電子励起を利用する電子励起誘起構造変化である。この手法では電子系を時間的、空間的、エネルギー的に制御して励起することで、原子・分子配列をサイト、元素、軌道選択的に低温で操作可能となる。励起の方法としては(1)光照射、(2)電子線照射、(3)プローブによる励起、(4)多価イオンによる励起、(5)重イオンによる励起などがあり、それらの効果は図2のようにまとめられる。この分野の研究は最近の文部科学省科学研究費特定領域研究「電子励起を用いた原子分子操作」(代表者:前田康二)により集中的に進められ、基本的指針はほぼ得られた。

一方、基板上で構成原子を凝縮させる方法についても多くの研究がなされており、この場合においても電子系の直接的あるいは間接的励起は不可避であり、その効果によって原子の凝集状態が変化する。従って、電子励起非平衡状態の物質ダイナミクスがプロセス制御の鍵を握っている。基本過程を明らかにするには入射粒子Iと基板物質Tとの間の様々なパラメータの関係の調査が不可欠である。

まとめとして篠塚先生はナノスケールでの加工・作製上のブレークスルーにはA)各励起プロセスに内在する物理機構を分析し、二次的に生じる過程も含めて、現象に関与する素励起の種類と相互関係、因果関係およびそのダイナミクスを明かにする。B)単一素励起が誘起する構造変化についての研究蓄積をもとに、高密度励起、同時協調励起、カスケード励起などを試み、高効率の励起ナノプロセス技術の開発を目指すための協力研究の重要性を指摘された。

3.重イオンビームを用いた植物の品種改良法の実用化(会員ページ )

理化学研究所仁科加速器研究センター

生物照射チーム・副チームリーダー 阿部知子

人類は古来より野生植物から栽培作物を作りだしてきた。新品種を育成するには交配可能な新しい素材を探す必要があるが、それは新しい野生植物の場合と突然変異体の場合がある。突然変異は生物進化の要因の一つであり、突然変異育種は人為的に再現あるいは誘発することによって得ようとするもので、そのような人為的突然変異法を上手に活用すれば育種の効率は大幅に向上する。放射線の発見以来、1904年には早くも植物への照射実験が行われ ているが、1934年にタバコの新品種の育成が成功している。日本では世界に先駆けて1960年よりガンマーフィールド((独)農業生物資源研究所・放射線育種場)の運用を開始して、これまでに50作物250品種に及ぶ突然変異品種が育成されている。重イオンの生物学への応用研究は日本では現在、理化学研究所(RARF,1989年)、原研高崎(TIARA,1993年)、若狭湾エネルギーセンター(W−MAST,2001年)の加速器の設置とともに各施設で活発に行われている。これらの研究を通じて重イオンビーム変異誘発が有望な育種技術となることが示され、民間企業や農業試験場などとのパイロット研究が数多く実施され、2002年春に不稔化バーベナが世界初の重イオンビーム育種の成果として市販された。その後、新色ダリア、異なる不稔化バーベナ品種、新色ペチュニア、新色カーネーション、無側枝性キクなどの世界的話題が発表されている。

ているが、1934年にタバコの新品種の育成が成功している。日本では世界に先駆けて1960年よりガンマーフィールド((独)農業生物資源研究所・放射線育種場)の運用を開始して、これまでに50作物250品種に及ぶ突然変異品種が育成されている。重イオンの生物学への応用研究は日本では現在、理化学研究所(RARF,1989年)、原研高崎(TIARA,1993年)、若狭湾エネルギーセンター(W−MAST,2001年)の加速器の設置とともに各施設で活発に行われている。これらの研究を通じて重イオンビーム変異誘発が有望な育種技術となることが示され、民間企業や農業試験場などとのパイロット研究が数多く実施され、2002年春に不稔化バーベナが世界初の重イオンビーム育種の成果として市販された。その後、新色ダリア、異なる不稔化バーベナ品種、新色ペチュニア、新色カーネーション、無側枝性キクなどの世界的話題が発表されている。

理化学研究所仁科加速器研究センターE5Bビームラインは生物学の照射実験コースで、大気中に置かれた試料に対して重イオンビームの照射を行っている。がん治療においての重イオン照射ではがん細胞組織の位置にブラッグピークが来るように調整して、効率よくがん細胞を死滅させることを目的とするのに対して、植物の変異誘発では細胞を生かすことが重要であり、ブラッグピークは利用せずに重イオンビームを貫通させて、植物組織に均一照射を行う。RARFで生物照射に用いるビームは12C、14N、20Ne、40Ar、56Feであり、対象となる材料は培養体、挿し穂、吸水種子、乾燥種子の順になっている。近年のユーザー増加に対応するために理研では図3のような生物自動照射装置を導入して、最大500個以上の試料容器を自動的にビーム位置に移動できるようになり、これまで1時間に最大30個であった照射個数が100個に増加している。植物材料はなまものであるため、正確なビームタイムに加えて移送時や照射場の環境にも細心の注意が必要である。そのためには各実験施設への実験者による迅速な搬入・搬出が要求され、全国のユーザーにとっては近場に利用可能な加速器施設があることが理想である。最近ではがん治療の先導的加速器施設である放射線医学総合研究所(HIMAC)も、植物の品種改良利用に門戸を広げたいと考えており、先のRARF、TIARA、W−MASTに加えて4加速器施設利用について全日本的規模で有効な加速器施設利用とビームタイム利用などの構想を抱いてイオン育種研究会が2004年4月に設立されている。講演の最後に、品種改良に重イオン照射を試みる都道府県はほぼ全国に渡っているが、近畿地区でもまだ行っていない府県があるので、今後の利用を期待していると締めくくられた。

4.ポリマー前駆体法における放射線利用とセラミックス微小構造物の形態制御(会員ページ

)

大阪府立大学大学院工学研究科 助教授 成澤雅紀

炭化ケイ素は高温材料として期待されている。耐熱性セラミックス繊維を高温で焼成しようとする場合には、繊維間の融着を避けるために、構成ポリマー鎖間を結ぶ不融化処理が必要となる。東北大学の故矢島教授はポリカルボシラン(PCS)からの炭化ケイ素系長繊維の開発に成功し、不融化処理としては空気中熱酸化を行った。しかしこの方法では繊維内の酸素が1573−1773Kの温度範囲でCoもしくはSiOの形で脱離するため、質量減少、結晶化、繊維強度低下などの原因となった。その後、岡村−瀬口により、紡糸PCS繊維に対してγ線あるいは電子線照射を利用した無酸素での不融化法の研究を行って、大幅に耐熱性を高めた炭化ケイ素繊維(過剰炭素含有)が開発され、市販されるようになった。続いて酸素を含まない前駆体繊維を水素リッチ雰囲気で焼成すると過剰な炭素をメタンの形で除去される現象が見つかり、化学量論組成に近い繊維が開発された。PCSと広い範囲で相溶性を示す有機ケイ素ポリマーのポリビニルシラン(PVS)を、PCSとブレンドして溶解した場合にはより低温での溶融紡糸が可能となる。PCS−PVSブレンド繊維に不活性雰囲気下で電子線照射してセラミックス収率への影響を調べた結果では、PCS単独繊維よりもより高い線量照射が必要であった。

近年、電子線照射不融化過程を利用して前駆体繊維表面を優先的に強く架橋した後、中心部の溶媒抽出、焼成によりSi−C−O組成のセラミックスマイクロチューブが合成出来ることが報告されている。またPCSとポリシロキサン系ポリマーをブレンドして溶融紡糸を行った場合にも焼成後に類似のチューブ状形状が得られることが分かった。上述の繊維やマイクロチューブ以外にも基盤上へ前駆体のキャスト、プリント、焼成により耐熱性セラミックスの微細構造体を作製する試みがなされている。一例として常温では粘性を持つ液体であるPVSを金属板の「型」にキャスト、放射線照射、焼成を経てSiC組成の歯車を作製したものを図4に示す。この場合に体積収縮は激しいものの、基盤から自然剥離するので、独立の部材の作製が可能である。

近年、電子線照射不融化過程を利用して前駆体繊維表面を優先的に強く架橋した後、中心部の溶媒抽出、焼成によりSi−C−O組成のセラミックスマイクロチューブが合成出来ることが報告されている。またPCSとポリシロキサン系ポリマーをブレンドして溶融紡糸を行った場合にも焼成後に類似のチューブ状形状が得られることが分かった。上述の繊維やマイクロチューブ以外にも基盤上へ前駆体のキャスト、プリント、焼成により耐熱性セラミックスの微細構造体を作製する試みがなされている。一例として常温では粘性を持つ液体であるPVSを金属板の「型」にキャスト、放射線照射、焼成を経てSiC組成の歯車を作製したものを図4に示す。この場合に体積収縮は激しいものの、基盤から自然剥離するので、独立の部材の作製が可能である。

ここで一部紹介したような前駆体への放射線照射技術は新規のケイ素系セラミックス繊維の開発と超耐熱性セラミックス基複合材料への応用という形で多大の成果を収めつつある。今後高温、耐環境用途の開発にむけて将来への大いなる展開が期待される分野である。

今回でエキゾチックビームシリーズも4回目となり、改めて放射線が実に様々な分野で利用されていることを再認識させられた。第5回にはどのような話題が飛び出すか楽しみである。 (大嶋記)