��T�S����ː��Ȋw������@���u�L

�W�L������͕����Q�U�N�V���Q�T���i���j�ߌ�P��������T�����܂ŏZ�F�N���u�ɂ����ē���@�q�k���i�i�����j���P�x���Ȋw�����Z���^�[�j�A�Ίہ@�w���i��B�H�Ƒ�w�j�A�쑽���@�����i�i�Ɓj���{���q�͌����J���@�\�j�A�g�c�@�֎��i�i�Ɓj�����w�������j�̂S���̍u�t�����������ĊJ�Â����B�����͑O���Q�����A�哈����Y�i���j���[�N���A�T�C�G���X����j�A�㔼�Q�����␣���G�����i���{����w�j���S�������B�Ȃ��A�u����I����A�S���̍u�t�̐搶���͂�ŋZ�p�𗬉���s�����B

�PX����e���U����p�����t�H�m������

�i����y�[�W )

�@�i�����j���P�x���Ȋw�����Z���^�[���p�������i����\�������U�O���[�v�@����@�q�k

���N�͐��E�����N�Ƃ������ƂŁA�����Ɋւ��鍑�ۉ�c���e�n�ŊJ�Â���Ă���B����u�t���܂����ی����N�̏Љ�������BX�������������Ƃ̂���l�Ȃ�N�ł����E�G�ƃu���b�O�̖��O�͒m���Ă���B���E�G���m�[�x���܂����܂����N��1914�N�A�u���b�O�e�q�͗��N��1915�N�Ɏ��܂��Ă��邱�Ƃ���A���N�͂��ꂩ��100�N�Ƃ������ƂŐ��E�����N�ƂȂ����悤�ł���B

���āA�������̌��q�͂��̊i�q�_�̎���ŔM�U�����Ă���B�����ʎq�������t�H�m���͓d�C�`����M�`���Ɩ��ڂɊW���Ă��邱�Ƃ���A�t�H�m���̒m���͌ő̂̕����𗝉�������Ƃ��ďd�v�ł���B�t�H�m���ɂ͉����t�H�m���ƌ��w�t�H�m��������A�����t�H�m���͒����g�A�u�����A���U���A���w�t�H�m���̓��}���U���A�ԊO�z���Ȃǂ̎�@�ɂ���Ē��ׂ邱�Ƃ��o���邪�A�����̎�@�ł͋t�i�q��Ԃł̓���̈ʒu�ɂ�������݂̂�������B����ɑ��ċt�i�q��Ԃ̍L������ɂ͒����q��e���U������@���B��̎�i�ł������B�����q��e���U�������͐�猤���p���q�F���瓾���钆���q���g���čs���A�M�҂����Ă͓��C��JRR-3��č��I�[�N���b�W�������Ŏ������s�����o��������B����̓���u�t�̍u���̓t�H�m�����U�̑����SPring-8�ł�X����e���U���ɂ���čs���������̏Љ�ł������B�h�C�c�̌����҂ɂ����20�N�قǑO�ɂw���ɂ��t�H�m������̃A�C�f�B�A����Ă���A����Ɋ�Â���SPring-8�ł��t�H�m������̉\�ȃr�[�����C�����\�z�����B����u�t�̘b�ł�10�N���O�ł��w�p���ɘ_���𓊍e����ƁAX���Ńt�H�m�����肪�o����͂����Ȃ��Ƃ����悤�ȃ��t�F���[�R�����g���Ԃ��Ă��ċ�J���������ł���B�t�H�m���̑���ɂ͓��˔g�̃G�l���M�[�Ɣ��˔g�̃G�l���M�[���ɑ��肷�邱�Ƃɂ��A�G�l���M�[�ۑ����Ɖ^���ʕۑ�������U���Ɋ֗^����t�H�m���̃G�l���M�[�����肷��B�t�H�m�����U�W�̑���ɂ͌����̊i�q�萔���x�̔g���̓d���g�╨���g���g�p����K�v������B�i�q�萔���x�̔g���̒����q�i�����g�j�̃G�l���M�[�͊i�q�̔M�G�l���M�[�imeV�j�ƃI�[�_�[�������x�ł���̂ɑ��āA�����̔g���̂w���i�d���g�j�̃G�l���M�[��1�`10keV�̃I�[�_�[�ł���A6���ȏ�̍��̂���meV�̃t�H�m���̃G�l���M�[�𑪒肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����_�Ɏ�����̍������B���̂��߂ɂ͂w����e���U���ɂ����Ă�meV�̐��x�̎������\�Ƃ�����w�V�V�e�����v�������B����͕��ˌ��Ƃ������P�x��X�����y�у��m�N�����[�^�A���������Ȃǂ��܂߂������x�̕����V�X�e���̐i�����\�ƂȂ��ď��߂Ď����o�����B���݁A���E�ɂ͂킸���R�����������̎������s�����Ƃ��o����{�݂͂Ȃ������ł���B

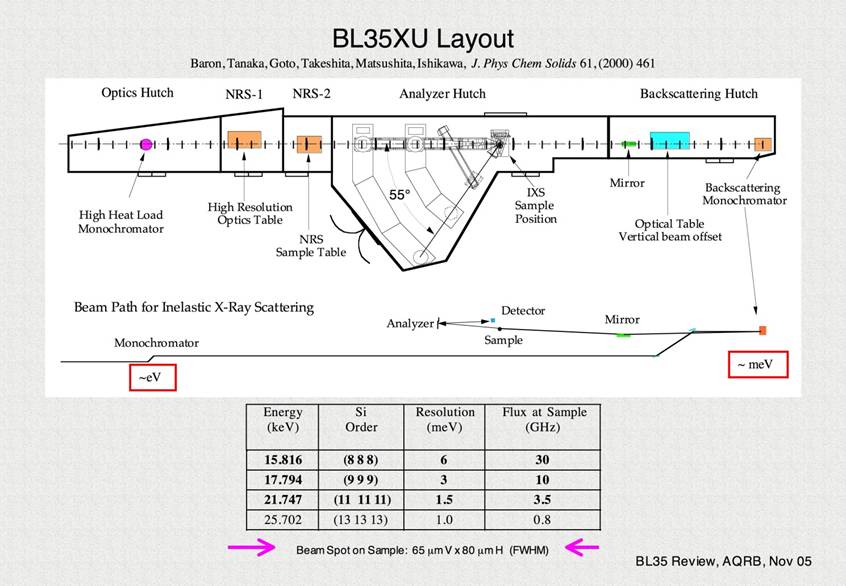

�}1��SPring-8�ɐݒu����Ă���BL35XU�̃��C�A�E�g�������B

�����q��e���U�������ł͘F�����̒����q�r�[�����o�����ɐڂ��ĂQ�����x�̃T�C�Y�̉�܌n���ݒu����Ă��邪�ABL35XU�ł͌��w�n���ɂ߂đ傫���� ������ۂł���A����͑��萸�x�������邽�߂Ɏ~�ނȂ��̂ł��낤�B

������ۂł���A����͑��萸�x�������邽�߂Ɏ~�ނȂ��̂ł��낤�B

�}1�@SPring-8 BL35XU�r�[�����C���̃��C�A�E�g

X����e���U�������ɂ͒����q�𗘗p����ꍇ�ɔ�ׂėl�X�ȗ��_������B�܂��A�����Ȏ����ő���\�ł��邱�Ƃ́A�����҂ɂƂ��đ�ϗL��B�M�҂������q��e���U�������p�ɂ����I�[�_�[�̗ǎ��ȒP�������쐬���邱�Ƃɑ�ώ��Ԃ��₵�����AX���ł͂����ȉ��̃T�C�Y�̎����ő���ł���Ƃ̂��ƂŁA�傫�ȒP�����̍쐬�̍���Ȏ����̊ϑ��ɂ������J�������Ƃ͑傫�ȃ����b�g�ł���B�܂��A�����q�̏ꍇ�́A�U���\�����q�ԍ��ɑ��Čn���I�ɕω����Ȃ��A���C�U�����傫���ȂǁAX���̏ꍇ�Ƃ͈قȂ�U���̐U�������������Ƃ���A�����q��X���𑊕�I�ɑg�ݍ��킹�邱�Ƃɂ��A�V���Ȓm����������\�������҂��ꂻ���ł���B

�u���̌㔼�ł�SPring-8�łȂ��ꂽ���ʂ��Љ���B

�[�[�x�b�N���ʂ𗘗p���ĔM�G�l���M�[��d�C�G�l���M�[�ɕϊ�����M�d�f�q���ߔN���ڂ���Ă��邪�A���̍ޗ��̈�ɏ[�U�X�N�b�e���_�C�g������������B�M�d�ޗ��Ƃ��Ă͇@�[�[�x�b�N�萔���傫���A�A�d�C�`���x�������A�B�t�H�m���ɂ��M�`���x���Ⴂ�Ƃ����̂��v������Ă�������ł���B��������\���Ƃ��Ē��ꂽ�̂��Aphonon-glass-electron-crystal(PGEC)���f���i�M�`���̓K���X�I�A�d�C�`���͌����I�j�ł���B�[�U�X�N�b�e���_�C�g�\���͂�����݂������̈�ł������B�t�H�m������ŁA�u�t�H�m���ɂ���ĉ^���M��j�Q����ǍݐU�����f�������݂��邩�ǂ����v�������ꂽ�B�X�N�b�e���_�C�g�͌����k���̃X�N�b�e���h�n���ɎY����CoAs3�ŐF������z�ł��邪�A�X�N�b�e���_�C�g�\����As�Ȃǂ̃v�j�N�g�Q�����f�ō\������鐳20�ʑ̍\�����ɑ��݂���Ɍ��q��������̂Ɠ���Ȃ����̂�����A�������̂��[�U�X�N�b�e���_�C�g�\���ƌĂԁB�����q��e���U������ł�PGEC���f�����������Ă���Ƃ̕����������A�u���҂�̏[�U�X�N�b�e���_�C�gSmRu4P12�ɂ�����X����e���U����������ъj����e���U�������ł͔M�`�d��S�����g�Ƃ����j�Q�����G�l���M�[���w���[�h�̌��������o����APGEC���f���͊ȒP�����郂�f���ƌ��_���ꂽ�B

X����e���U���ł͉t�̂̃t�H�m���ɂ��Ă�����\�ł���B�t�̂͒��͈͂̎�������L���Ȃ��̂Ńu�����A���]�[���͒�`����Ȃ����A�U���ɔ����^���ʕω��͑���\�ł���B�����q�ł͂��̑��x��葬�������t�H�m���͑���o���Ȃ���X���ł͂��̐��Ȃ��A�}2�̂悤�ȉt��Mg�ɑ���t�H�m�����U�� �肪�o�����B�����X���ɂ�鑪��ł́A�����������ő���o���邱�Ƃ���A�_�C�������h�A���r���Z����p���Ē������A���������Œn��������͋[�����n���Ȋw�I������i�߂Ă���B

�肪�o�����B�����X���ɂ�鑪��ł́A�����������ő���o���邱�Ƃ���A�_�C�������h�A���r���Z����p���Ē������A���������Œn��������͋[�����n���Ȋw�I������i�߂Ă���B

�u�����āA�����q��e���U���łȂ��ƍs���Ȃ��ƍl���Ă���������X���ʼn\�ɂȂ����Ƃ������ƂɉȊw�Z�p�̐i�W��Ɋ������B����ɂ��Ă�����X���̃G�l���M�[��mV�I�[�_�[�ŕω������邽�߂Ƀ��m�N�����[�^�̃V���R�������̉��x��mK�Œ��߂��Č����ʊԊu�𐧌䂵�Ă���ƕ����Ă�͂��ςȎ����ł���BSPring-8�Ȃ�ł͂̐��ʂł��낤�B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�哈����Y�@�L�j

�}2 �t��Mg�̃t�H�m�����U�Ȑ�

�Q�D�Z���~�b�N�X�ޗ��ɂ�����Ǝ˗U�N�����葊�̓d�q���\������i����y�[�W )

�@�@�@�@�@�@�@�@�@��B�H�Ƒ�w��w�@�H�w�{�����H�w��U�}�e���A�H�w�R�[�X�@�����@�Ίہ@�w

���G�l���M�[���q�̏Ǝ˂ɂ��ޗ��͋Ǐ��I�ɑ傫�ȃG�l���M�[���t�^����A���̍\���╨���͕ω�����B�Ǝˑ����Ƃ����Ɨ���ƂȂ�A�D�܂����Ȃ����ۂƂ����C���[�W�ł��邪�A���̌��ۂ��t��ɂƂ�A�ʎq�r�[���ɂ��Ǝ˗U�N�\���ω����ޗ��n���ɗp���邱�Ƃ��ł���B�Ίۍu�t�͔M��N�ł͒B���ł��Ȃ��B�ꂽ���m�������A���ߓd�q�������@��p���ĒT�����Ă��邱�̕���̑��l�҂ł���B����̍u���͊��Ɏ��p������Ă���ADVD���ɗp�����Ă��鑊�ω��^�L�^�̌������Љ�A����������

u Al2O3�̏Ǝ˗U�N�����葊�Ƃ��̔M�I���萫

u �A�����t�@�XAl2O3�̓d�q���Ǝˍ\���ω�

u �i�m�\�����ɂ��SiC�̑ϏƎː��̌���

��3�ɂ��Ă̐��ʂ��Љ�ꂽ�B

Al2O3�̏Ǝ˗U�N�����葊�Ƃ��̔M�I���萫�ɂ��ẮA�܂��x�[�}�C�h��o�C���[���C�g���獂���ɂ����Đ���������A�A�ƁA���A�ő��̑J�ڃA���~�i�ɂ��Ă̐����Ƌ��ɁA�ߋ��̃C�I���ƎˁA���[�U�ƎˁA�d�q�Ǝ˂ɂ�鏀���葊�����ɂ��Ă̏Љ�������B

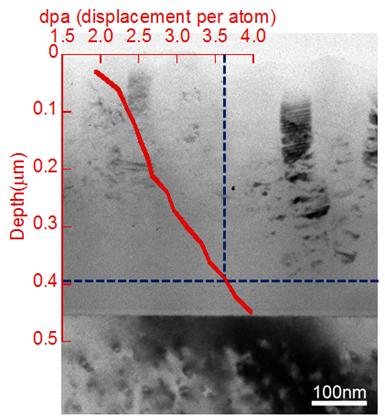

175 keV��Zr�C�I���Ǝˁi2�~1016/cm2�j����Al2O3�i�T�t�@�C�A�i0001�j�j�̍\������єM�����ɔ����\���ω����AX����ܑ���A���ߓd�q�������@�ɂ�蒲�ׁA�ȉ��̂��Ƃ𖾂炩�ɂ����B�����AZr�C�I���Ǝ˂ɂ������-Al2O3(�R�����_��)����-Al2O3

(�X�s�l��)�̒��ړI�ȍ\���ω����������B�}1�̓C�I

175 keV��Zr�C�I���Ǝˁi2�~1016/cm2�j����Al2O3�i�T�t�@�C�A�i0001�j�j�̍\������єM�����ɔ����\���ω����AX����ܑ���A���ߓd�q�������@�ɂ�蒲�ׁA�ȉ��̂��Ƃ𖾂炩�ɂ����B�����AZr�C�I���Ǝ˂ɂ������-Al2O3(�R�����_��)����-Al2O3

(�X�s�l��)�̒��ړI�ȍ\���ω����������B�}1�̓C�I ���Ǝˌ��X����܃v���t�@�C���ł���B�Ǝˌ�̔M�����ɂ���āA���葊�ł�����-Al2O3���珀���葊�ł�����-Al2O3�֍\�����ϑԂ��N�������BZr�C�I���̑��݁A�������̃_���[�W����ъE�ʂł̂Ђ������A�M�����ɂ���������ϑԂ̗v���ƍl������B

���Ǝˌ��X����܃v���t�@�C���ł���B�Ǝˌ�̔M�����ɂ���āA���葊�ł�����-Al2O3���珀���葊�ł�����-Al2O3�֍\�����ϑԂ��N�������BZr�C�I���̑��݁A�������̃_���[�W����ъE�ʂł̂Ђ������A�M�����ɂ���������ϑԂ̗v���ƍl������B

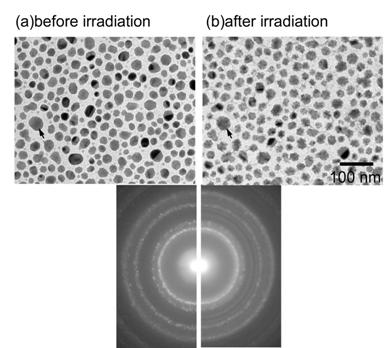

�A�����t�@�XAl2O3�̓d�q���Ǝˍ\���ω��ł́A�A�����t�@�X�����R�̐ς������ߖ��x���Ⴍ�A�����Ō���������ƁA�����I�Ƀ|�[���X���i�i�m�{�C�h�̌`���j���N���邱�Ƃ̐������Ȃ��ꂽ�B200 keV�d�q���Ǝ˂ł��A1025 e/cm2���x�̏Ǝ˂Ō������ƃ{�C�h���`�����邱�Ƃ������o�����B�d�q�������ώ@���ł̌��ۊώ@�ŏ�ɖ��ɂȂ�̂́A�d�q�r�[���ɂ�鎎�����M�̉e���ł���B���ꂪ�͂����肵�Ȃ��ƏƎˑ������������A�P�Ȃ鉷�x�㏸�����������������Ȃ��B�Ίێ��͂��̓_���C���W�E�����������A���̗��`���d�q���Ǝˌ���ω����Ȃ����Ƃ��牷�x���㏸���Ă��Ȃ��ƌ��肵�Ă���B�}2�͏ƎˑO��̃C���W�E���̌`��������B���̌��������番����悤�ɖw�Ǖω����Ă��Ȃ��B����͑�z�������@�ł���B�������ɕK�v�ȏƎ˗ʂ̃G�l���M�[�ˑ����ׁA��G�l���M�[�̈�ł͓d�q�n�̗�N�i��e���U���j�����q�ψʂ̎x�z�I�ȃ��J�j�Y���Ƃ��Ċ�^���邪�A200 keV�ȏ�ł͌��q�̒e���o���i�e���U���j���܂܂��Ƃ��Ă���B���a���z���Ɍ����\���ω��̓����Ƃ��āAAl-O�{���h�ɑΉ�����s�[�N�̋��x�́C��������������ɒቺ���ău���[�h������B�����̑����X�����C�������O�̃A�����t�@�X�̍\���ω��f���Ă��邱�Ƃ����o���Ă���B

![]()

SiC�͎����㌴�q�F��j�Z���F�̍\���ޗ���F����Ԃł̔����̃f�o�C�X�Ƃ��Ċ��҂���Ă���B�������������邽�߂ɂ́A�ϏƎː��̌��オ�s���ł���BSiC�̑ϏƎː��̉��P��ڎw���ăi�m���ׂ������B�i�m�\��SiC�͎����ł͐}3�Ɏ����悤�ɁA2 MeV��Si+��3.5 dpa�܂ł̏Ǝ˂ŁA�t�̒��f���x�ł�0.64 dpa�ŃA�����t�@�X�������B��������o���N��Ԃ��������A�i�m�\�����ɂ��ϏƎː������サ�����Ƃ����������B�t�̒��f���x�ɂ����ẮASi�����i�m�\��SiC�̕����A�ϏƎː����������Ƃ��m�F���ꂽ�B�i�m�\��SiC�ł͖ʌ��ׂ̑��݂ɂ��_���ׂ̈ړ���2�����I�ɐ�������A����ɂ�茇�ׂ̏��ő��x���傫���Ȃ�ƍl������B�����Ă��ꂪ�A�{�����ɂ�����ϏƎː��̌���Ɋ�^����Əq�ׂĂ���B����͔��ɐ����͂̂�������ł���B

�i�`�ƕq���@�L�j

![]()

�R�D���G�l���M�[�C�I���r�[���ɂ��t�b�f�����\�ʂ̎O�����\���n���i����y�[�W )

�i�Ɓj���{���q�͌����J���@�\����ʎq���p������

���ː����x���p�{�ݕ��r�[���Z�p�J���ہ@�쑽���@��

�t�b�f�����́A�قڂ��ׂĂ̎_�A�A���J���ɗn�������A���̓��ł����肵���ޗ��ł��邪�A����䂦�ɁA��i�⒒�^��p�����ʓI�Ȕ����H�Z�p��K�p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B����ł��̍ޗ��͕��ː����𐫂������Ƃ������������B�쑽���u�t�́A���̐����𗘗p���āA�C�I���r�[����p�����t�b�f�����\�ʔ��\���n�����ŋߐ��͓I�ɍs���Ă���̂ŁA���̍ŐV���ʂ��I���Ă����������B

�͂��߂ɁA�C�I���r�[���ɂ��t�b�f�����\�ʂ̎Ő���\���n���Ɋւ���Љ�������B80keV��N2+�C�I�������q�͋@�\�����TIARA�C�I��������ɂ��Ǝ˂���ƁA�t�b�f�����\�ʂɍE�ƕώ��w������A�ώ��w�̂Ȃ��������C�I���ɂ��@�艺�����邱�Ƃɂ���āA���Ǝ˗ʂł͕\�ʂɎŐ���̍\�����`�������B�ώ��w�̌`���̈�̓C�I���̃G�l���M�[���t�^���ꂽ�̈�Ƃقڈ�v���邱�Ƃ���A���̕t�^�G�l���M�[�����ۂɊ�^���Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł���B�������A���˃C�I���ɂ��G�l���M�[�t�^�́A���q�̂͂����o���A�����K�X�����A���x�㏸�ɂ��M�����ȂǕ����̌��ʂ��ɋN�������G�Ȃ��̂ł���A���_��v�Z�@�V�~�����[�V�����ōČ����邱�Ƃ͋ɂ߂č���ł���B�����ŁA�����p�����[�^�ƌ��ۂ̑��ւׂ邱�Ƃɂ���Č��ۂ�Njy���邱�Ƃɂ����B�܂��A�Ǝˏ����Ɍ����E�ƁA�C�I���G�l���M�[�A�d�����x�̊W�ł��邪�A�E�a�̓C�I���G�l���M�[�̑����ƂƂ��ɑ��傷��B����A�E���x�i�P����2������̍E���j�́A�d�����x���傫���قǑ傫���Ȃ�B���̌��ʁA�Ő���\���́A�C�I���G�l���M�[����ѓd�����x�������قnj`������₷���Ȃ�i����Ǝ˗ʂŌ`�������j�B�����ŏd�v�Ȃ̂́A�d�����x���d�v�ȃp�����[�^�ɂȂ��Ă��邱�Ƃł���A�@�\�𖾂ɏd�v�ȃ|�C���g�ł���ƍl������B�C�I���Ǝ˂Ńt�b�f�����\�ʂɓ���ꂽ�Ő���\���́A�זE���������ނȂǂɗp������\�������邻���ŁA����̔��W���y���݂ł���B

���ɁA�C�I���}�C�N���r�[����p���������\���쐬�̘b�����Ă����������B���q�͋@�\����ł́A�}�C�N���r�[�������Z�p�̊J���ɔM�S�Ɏ��g��ł���B�C�I���r�[�����}�C�N���X���b�g��Q�����Y�Ȃǂōi�邱�Ƃɂ��A�ŏ��P�����a�̃r�[����������B���̃}�C�N���r�[���𗘗p���āA�F���f�o�C�X�ޗ��̌�����A�}�C�N��PIXE�ɂ�镨�����͂����{����Ă��邪�A����ō����q�ޗ��̔����H�Z�p�ւ̉��p���s���Ă���BPBW(proton beam writing) �Z�p�͂��̂P�ŁA�}�C�N���r�[���ōޗ��̓������Ǐ��I�ɕ����E�ˋ��� ������A���w��i�ŗn���E�c�������邱�Ƃɂ����ׂR�����\���邱�Ƃ��ł���B�������A�t�b�f�����ł́A�Ő��\���n���ɂ݂��悤�ɁA�C�I���r�[���ɂ��G�l���M�[�t�^�ŗl�X�Ȕ������N����B�����ŁA����𗘗p���āA�}�C�N���v���g���r�[���ɂ��Ǐ��G�l���M�[�t�^��p���ăt�b�f�����̔��\���n�������݂��B�}�C�N���r�[���Ǝ˂͂����ȑ����o�H�ōs�����Ƃ��ł���B�RMeV �̃v���g���}�C�N���r�[�����A�Ǝ˗̈�����i���a50�ʂ��j�Ƃ��āA�����ȑ����o�H�ŏƎ˂����ꍇ�̃t�b�f�����\�ʂ̌`��ω���}1�Ɏ����B��������̑����≝���ł̑����ł́A�Ǝ˗̈�ɍr�ꂽ�\�ʂ�����邾�������A���S���痆����Ƀr�[���𑀍삷��ƍ���250�����Ƃ����A����^���[��̍\���������B�������A�����������ł��A�O����������ւ̑������ƁA���̍\���͓����Ȃ��B���̍\���̍����́A������@�����łȂ��A�C�I���Ǝˑ��ʂ�d�����x�ɂ��傫���ˑ�����B����Ǝ˗ʂ܂ł́A�Ǝ˗ʂ̑����ƂƂ��ɍ����͑��傷�邪�A�Ǝ˗ʂ��傫������Ɨ��N�͕̂���B�܂��A���Ǝ˗ʂ������ꍇ�ł��A�d�����x���Ⴂ�ƍ����͒Ⴍ�Ȃ�B

������A���w��i�ŗn���E�c�������邱�Ƃɂ����ׂR�����\���邱�Ƃ��ł���B�������A�t�b�f�����ł́A�Ő��\���n���ɂ݂��悤�ɁA�C�I���r�[���ɂ��G�l���M�[�t�^�ŗl�X�Ȕ������N����B�����ŁA����𗘗p���āA�}�C�N���v���g���r�[���ɂ��Ǐ��G�l���M�[�t�^��p���ăt�b�f�����̔��\���n�������݂��B�}�C�N���r�[���Ǝ˂͂����ȑ����o�H�ōs�����Ƃ��ł���B�RMeV �̃v���g���}�C�N���r�[�����A�Ǝ˗̈�����i���a50�ʂ��j�Ƃ��āA�����ȑ����o�H�ŏƎ˂����ꍇ�̃t�b�f�����\�ʂ̌`��ω���}1�Ɏ����B��������̑����≝���ł̑����ł́A�Ǝ˗̈�ɍr�ꂽ�\�ʂ�����邾�������A���S���痆����Ƀr�[���𑀍삷��ƍ���250�����Ƃ����A����^���[��̍\���������B�������A�����������ł��A�O����������ւ̑������ƁA���̍\���͓����Ȃ��B���̍\���̍����́A������@�����łȂ��A�C�I���Ǝˑ��ʂ�d�����x�ɂ��傫���ˑ�����B����Ǝ˗ʂ܂ł́A�Ǝ˗ʂ̑����ƂƂ��ɍ����͑��傷�邪�A�Ǝ˗ʂ��傫������Ɨ��N�͕̂���B�܂��A���Ǝ˗ʂ������ꍇ�ł��A�d�����x���Ⴂ�ƍ����͒Ⴍ�Ȃ�B

�@�@�}1�@�v���g���}�C�N���r�[���̃r�[�������o�H�i���i�j�Ɠ�����\�ʂ̂r�d�l���i��i�j

�����o�H��(a)������̐��������A�i���j�����̐��������A�i���j�O������̗��������A�i���j���S����̗�������

�܂����N�̂̓����\���ׂ����ʁA�}�Q�Ɏ����悤�ɁA���E���\���������Ƃ����������B�����̎������ʂ���ɁA�Ȃ����̂悤�ɕ\�ʂ��傫�����N����̂��ɂ��āA�萫�I�Ȑ������������B�C�I���r�[���ɂ��卽�ؒf���N����A�����K�X���������邱�ƂŔM�̔����A����ɑ����čޗ�����甭�A���ۂ��N���錋�ʁA���E�����N �\�����`�������A�Ƃ������Ƃł���B

�\�����`�������A�Ƃ������Ƃł���B

�{�u���Ŏ����ꂽ�悤�ɁA�t�b�f�����\�ʂɂ�������\���̌`���́A�C�I���r�[���ɂ��G�l���M�[�t�^�ɂ��N����A����ɁA�Ǝ˗ʂ�d�����x�A�r�[���������@�ȂǁA�G�l���M�[�t�^�v���Z�X�ɑ傫���ˑ�����悤�ł���B�������ʂ́A�e��Ǝ˃p�����[�^�Ƌɂ߂Čn���I�ȑ��ւ������Ă���A����A�C�I���r�[�����邢�̓C�I���}�C�N���r�[���𗘗p�����L�@�ޗ��̐V���Ȕ����H�Z�p�ɔ��W���邱�Ƃ��傢�Ɋ��҂����B����ɁA�{�����œ���ꂽ���ʂ́A�C�I���r�[���E�������ݍ�p�̊�b�ߒ����l�@���邤���ł���ϖ𗧂̂ł͂Ȃ����ƍl������B����̌����̔��W���y���݂ł���

�i�␣���G�@�L�j

�}2�@�����t�߂�܂����~���̒f�ʋy�ё��ʁiSEM���j

�S�D���� RI�r�[���E�o���G�e�B�[�i�Y�Ɨ��p�܂��i����y�[�W )

(��)�����w�������@�m�ȉ����팤���Z���^�[

���p���i�E�Y�ƘA�g���Y�ƘA�g�`�[�����[�_�[�@�g�c�@��

�u�t�̋g�c���́A���E�ő勉�̕s����j�iRI�j�r�[���{�݁iRIBF�j�ɂ�����BigRIPS���͂��߂Ƃ���RI�r�[�������̐��Ƃł���A���݂͋��p���i�E�Y�ƘA�g���̎Y�ƘA�g�`�[�����[�_�[�Ƃ��āARIBF�̎Y�ƕ��쉞�p�ւ̊J��ɂ��͂𒍂��ł�����B

�u���́A�܂�RIBF�{�݂̏Љ��n�܂����B�����E�m�ȉ�����Z���^�[��RIBF�͐}1�Ɏ����悤�ȉ�����Q�ō\�������B���i���˂ɂ�2��̐��`�������AVF���A���f��3��̃T�C�N���g�����A�ŏI�i�ɒ��`���T�C�N���g����������A�ő�G�l���M�[�Ŋj�q������350MeV�̏d�C�I���r�[����������B���̂���RI�r�[���������鑕�u�́ACRIB,�@RIPS,�@BigRIPS������BRIBF������Q��p�����������������Љ�ꂽ�B�܂�113�Ԍ��f�̔���������B����́AGARIS�ɂ��V�XZn��Bi�Q�O�X�̗Z�������ɂ���ē���ꂽ�V���f�ł���A���f����������\���������Ɗ��҂���Ă�����̂ł���B�܂��AAVF�P�Ɨ��p�ł́AZn65, Cd109 ,Y88��RI�������s���A���{�A�C�\�g�[�v�����ʂ��č������[�U�[�ɗL���Еz����Ă���B�����AVF+RRC����̏d�C�I���r�[���́A���R�E�ŋN����ˑR�ψق����������A�A�����ɗp���Ă���B

�}1�@�����m�ȉ�����Z���^�[�@�q�h�r�[���t�@�N�g���[�i�q�h�a�e�j�S�̐}

�}1�@�����m�ȉ�����Z���^�[�@�q�h�r�[���t�@�N�g���[�i�q�h�a�e�j�S�̐}

���ɁA�ő�G�l���M�[��RI�r�[���������ł���BigRIPS(���G�l���M�[RI�r�[�������������u)�Ƃ���𗘗p�����V�̊j���������̏Љ�������BSRC�ʼn������ꂽ����j�d�C�I��1���r�[���́ABigRIPS��Be�~�ՕW�I�ɏƎ˂����B�W�I���ł̊j�j�Ӕ����ɂ��z�q�ƒ����q���͂��Ƃ��ARI�r�[���i2���r�[���j�����������BBe�W�I��1���r�[���Ǝ˂ɂ���ċɓx�ɔ��M���邽�߁A�^�Ő��₵�A������]����ȂǍH�v�����炳���B����ɋɓx�̕��ˉ��ɑ����Ƃ��ĉ��u�����Ԃɂ������E���E���삪�ł���悤�ɂȂ��Ă���B�F���ł́A���V�������ɂ����鍂�������x�̒����q�����ɂ�����d���f�����ir-process�j�ɂ���ăE�����܂ł̏d���f�����ꂽ�ƍl�����Ă���BBigRIPS�œ���ꂽ�A�����q���ɒ[�ɉߏ�ȕs����j�̎����A���ʁA����`���Ɋւ���ڍׂȃf�[�^�邱�Ƃ́A�F���ɂ����錳�f�����̃v���Z�X���𖾂��邽�߂ɑ�Ϗd�v�ł���B

�}2�@�q�h�a�e�̉����X�L�[���ƁA�Y�Ɨ��p�r�[�����C��

���G�l���M�[RI�r�[�������{�݂́A�h�C�c�iFAIR�j�A�t�����X�iSPIRAL2�j�ȂǁA�C�O�ł����ݒ��ł��邪�A���G�l���M�[RI�r�[�����Y�ƕ���ɉ��p���悤�Ƃ��鎎�݂͂܂��w�ǂȂ��B�����m�ȉ�����Z���^�[�ł́A�w�p�����ƂƂ��ɁARIBF�̎Y�Ɖ��p�ɋߔN�͂����Ă���B�u���ł́A���̃p�C�I�j�A�I�ȗ�Ƃ��āA�@�B���i�̃��A���^�C�����Ռ����ւ̉��p�ɂ��ďЉ���������B���i�ڕ��ˉ����Ė��Ռ����ɗp������@�́A���܂łɂ��s���Ă���B�]���@�ƁARI�r�[���ł����ݖ@�̔�r��}�Q�Ɏ����B�]���@�ł́A���i�̑g���ɐ�����A������x��������RI�������\�ȍޗ��Ɍ�����A�W�Q�e�킪���������A���ˉ����̔��M�⑹���ɂ��ޗ��̗A�Ȃǂ����ł������B����ɑ��āA���G�l���M�[RI�r�[���ł����ݖ@�ł́A���i�ގ��ɐ����͂Ȃ��A�W�Q�j��̐������Ȃ��A�����ɓK���������̊j�킪�I�ׂ�A�ł����ݐ[���𐧌�ł���A���i�ւ̔��M�A�����������ł���A�ȂǁA�]���@�Ɣ�ׂđ����̗��_��L����B����ɁA���u�̓�����Ԃ��ғ����Ń��A���^�C������ł���Ƃ����A������́u���̏�v�ϑ��Ȃ�ł͂̑傫�ȓ��������B���݁A�����ł́A���Ռ����ɗL�p��RI�r�[���Ƃ���Na22��Be7�������\�ł���

�i�\1�Q�Ɓj�BRIPS����̍��G�l���M�[RI�r�[���́A�ޗ����̔���������̂ŁA���i�����ւ̑ł����݂��\�ł���ACRIB����̒�G�l���M�[RI�r�[���́A������Z�����߁A���i�\�w�ɍ����x��RI�g���[�T�[��ł����ނ̂ɓK���Ă���B������RI�r�[�����g���邽�߁A���Ƃ��A���Ղ��������i�̓��Ǒ���Na22���A�O�ǂ�Be7��ł�����ł����āA�ғ��ɂ�門�Օ��̕��˔\�𑪒肷�邱�ƂŁA���i�Ԃ̖��Ց��x�̍��ق����̏�ŕ]���ł���B�܂��A�G�l���M�[�̈قȂ�َ��RI�𗘗p���邱�Ƃ��ł���B��G�l���M�[��Be7��A�G�l���M�[�̑傫��Na22 ��[���ޗ��ɑł�����ł����B����������Be7�����o���n�߂�ƒ��Ӗ��Ւi�K�ANa22���f�o���n�߂�Ɗ댯���Ւi�K�A�Ƃ�������ɁA�[���Q�[�W�Ƃ��Ă����p���l������i�}�R�j�B�ȏ�̂悤�ȕ��@�ł́A�������ARI���Օ����܂����������u�O���Ɏ��o����ꍇ�Ɍ����ĉ��p�\�ł���B�����ŁA����]�̂ł����Ց��肪�ł�����@�̊J�����s���Ă���B

�u�����āA���G�l���M�[RI�r�[���{�݂́A�V�̊j�����ȂNJw�p�I����ł̐��ʂ��傢�Ɋ��҂���邪�A����ŁA�Y�Ɖ��p�ȂǁA�����ɂ��߂�����ł̊��p���i�߂A���ː����p�S�ʂɊւ��鍑���̗���������ɓ����邾�낤�Ƃ����v�����������B���Ղ̑��ɂ�����Ȃ�RI�r�[���̎Y�Ɖ��p�ւ̔��W�Ɋ��҂������B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�␣���G�@�L�j

�\1�@���Ռ����ɗL�p�ȁA�q�h�r�[���̋�������

�}�R�@�q�h�r�[���ō��ݖ@�ɂ�鍂�x�Ȗ��Ռ����̉\��