法人設立25周年記念講演会

平成26年5月27日

於:大阪大学中之島センター

(1)「私たちはなぜ重いか」

−宇宙誕生・天地創造・万物創生、ヒッグス粒子から超重元素まで−

理化学研究所仁科加速器研究センター長

延與秀人

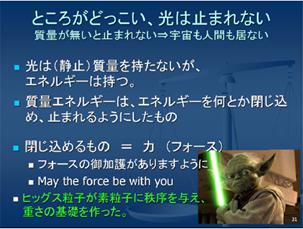

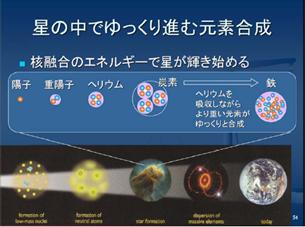

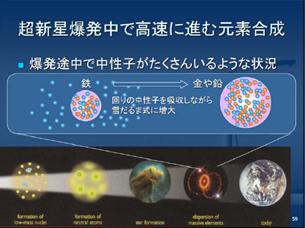

1932年に仁科芳雄博士が主任研究員となり、理化学研究所(理研)において日本における加速器科学研究が始動した。その後、現在に至るまで、理研は世界の加速器科学の中心として、サイクロトロン加速器を用いた多くの研究成果を発信し続けている。本講演では、延與仁科加速器研究センター長に、理研における戦後の激動の時代から、最近のRIビームファクトリー(RIBF)によって行われる物質創生、元素合成の試みまでにわたって、「物質、質量の起源」をわかりやすく語っていただいた。まず、理研のサイクロトロン加速器の歴史の説明があった。1937年に日本で最初のサイクロトロンが仁科研究室で稼動し、その後、当時世界最大の2号サイクロトロンが1944年に完成したが、戦後まもなく、米軍により解体され東京湾に投棄された話は有名である(図1)。その悲劇にも負けず、戦後、3号、4号サイクロトロンが完成し、現在も稼働中のリングサイクロトロン(5号)が1986年に完成した。その後、1997年から2006年にかけて6−9号サイクロトロン加速器が完成し、世界最大最強のRIビームファクトリーが完成した。次に、物質の起源(ミクロの世界)を探るのにエネルギーの高い小さな粒子をぶつけることが必要だか、そのためにこのようなビッグマシンが必要であるとの説明があった。さらに、2013年にノーベル賞受賞となったヒッグス粒子の話へと講演は進んでいった。ビッグバンにより光がもたらされたが(天地創造)、光は質量がないので止まれない。止まるためには質量が必要、というわけで、ヒッグス粒子が真空に凝縮し、素粒子に秩序を与え重さの基礎を作った(図2)。しかし、これではまだクオークは軽すぎるため、第二段階として、クオーク・反クオーク対が真空中に凝縮し、残りの99%の質量を得た。こうして重くなったクオークから陽子や中性子といった粒子ができた。ここから元素の合成が始まる。宇宙の生成初期に陽子、中性子から作られたH,He、Cなど軽い元素からゆっくりとしたプロセスで元素合成が進み(slow process)、最も安定な元素である鉄に行き着く(図3)。しかし、現在の宇宙には、生命誕生にも不可欠であった鉄より重い元素も多く存在する。それらは超新星爆発によってできる。爆発途上で中性子を大量に吸収しながら、急速に元素合成が進み、エネルギー的には準安定状態である金や鉛などの重元素ができる(図4)。これらの元素がそろって、ようやく生命の誕生にいたるのである。最後に、理研(和光)でのサイクロトロン加速器による元素合成の実験の紹介があり、講演を終えられた。113番元素の発見の話もされて、今ロシアと命名権競争中だが、たぶん大丈夫とのことであった。

今回の講演の主題は、質量の起源、物質の起源という大変難しいものであったが、明快なスライドや巧みな比喩を用いて、ビッグバンから素粒子の質量獲得、超重元素合成にいたるまで、ユーモアも交えながら大変わかりやすく講演いただいた。一般聴衆の皆さんから少し本分野の知識がある人まで、楽しむことができた講演であったと思う。 (岩瀬 記)

図1 米国駐留軍による理研サイクロトロン海中投棄 図2 光がとまれない

図3 スロープロセスの過程 図4 金、鉛の生成